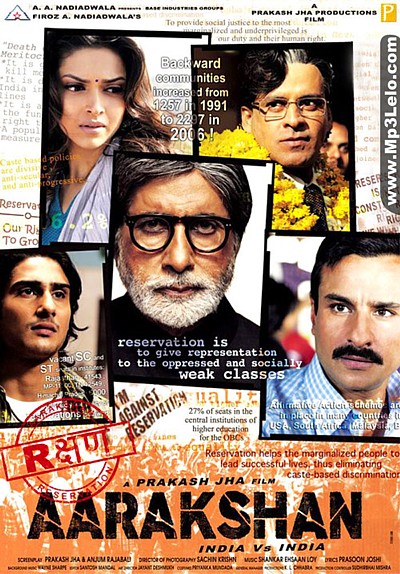

जब एक मानव अधिकार, किसी दूसरे के मानव अधिकार को प्रभावित करे, तो किस मानव अधिकार को महत्व और सरंक्षण मिलना चाहिये? श्री प्रकाश झा की नयी फ़िल्म "आरक्षण" पर हो रही बहसों के बारे में पढ़ कर मैं यही बात सोच रहा था.

इस बहस में है एक ओर फ़िल्म बनाने वालों की कलात्मक अभिव्यक्ति का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, और दूसरी ओर है, दलित शोषित मानव वर्ग की चिन्ता कि सवर्णों की कलात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर उन्हें फ़िर से नीचा दिखाने और संघर्षों से अर्ज़ित अधिकारों के विरुद्ध बात की जायेगी.

कौन सा अधिकार सर्वोच्च माना जाया उसकी यह बहस नयी नहीं है और अन्य मानव गुट बहुत समय से इसका समाधान खोज रहे हैं.

जैसे कि विकलाँग व्यक्तियों के अधिकारों तथा नारी अधिकारों की बात करने वाले गुटों की बहस.

नारी अधिकारों में गर्भपात का अधिकार भी है, जिसे कुछ देशों में बहुत कठिनायी से जीता गया है. इस अधिकार का अर्थ है कि गर्भ के पहले 18 से 20 सप्ताह में, अगर नारी किसी वजह से उस गर्भ को नहीं चाहती तो वह गर्भपात करवा सकती है. बहुत से देशों में यह अधिकार नहीं है. कैथोलिक धर्म नेताओं ने इस अधिकार का हमेशा विरोध किया है क्योंकि वह मानते हैं कि जीवन उसी क्षण से प्रारम्भ हो जाता है जब नर और नारी के अंश मिल कर गर्भ की शुरुआत करते हैं, इसलिए उनका मानना है कि नारी का गर्भपात का अधिकार, होने वाले बच्चे के जीवन के अधिकार के विरुद्ध है, और जीवन का अधिकार सर्वोच्च है. चाहे होने वाला बच्चा बलात्कार का परिणाम हो या यह मालूम हो कि बच्चा विकलाँग होगा, कैथोलिक धर्म नेता यही कहते हैं कि उसका जीवन अधिकार नहीं छीना जा सकता.

विकलाँग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए लड़ने वालों का कहना है कि यह मानना कि विकलाँग होने से किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं, और उसे गर्भपात से मारने की अनुमति देना गलत है, विकलाँग बच्चों को भी पैदा होने का अधिकार है. वह नारियों के गर्भपात के अधिकार के विरुद्ध नहीं लेकिन कहते हैं कि यह गलत है कि केवल इस लिए गर्भपात किया जाये क्योंकि होने वाला बच्चा विकलाँग होगा.

विकलाँग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले गुट भी टीवी, फ़िल्म आदि में विकलाँग व्यक्तियों के चित्रण के विरुद्ध लड़ते आये हैं. उनका कहना है कि अक्सर सिनेमा में विकलाँग व्यक्तियों को हास्यप्रद व्यक्ति बनाया जाता है जिसमें लोग उनकी विकलाँगता का मज़ाक उड़ाते हैं, उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके पुरुष होने या स्त्री होने के मानव अधिकारों को नकारते हैं.

तो प्रकाश झा की "आरक्षण" के बारे में हो रही बहस का क्या समाधान है? मेरे विचार में इसका समाधान बहस ही है, यानि फ़िल्म क्या कहती है, कैसे कहती है, हम उससे सहमत हैं या असहमत, इस पर सभ्यता से बहस करना.

यह कहना कि उसकी कहानी बदल दी जाये या उसके डायलाग बदल दिये जायें, यह नकारना है कि दुनिया में ऐसे व्यक्ति होते हें जो उस तरह का सोचते या बोलते हैं, और फ़िल्मकार की स्वतंत्रता पर रोक लगायी जाये कि कौन से पात्र चुने, कौन सी कहानी कहे.

यह कहना कि फ़िल्में, कहानियाँ, उपन्यास, दलितों के विरुद्ध कुछ भी कहने से पहले इस व्यक्ति या उस कमिशन या इस दल की अनुमति लें का अर्थ हर नागरिक के अधिकारों का हनन है.

चाहे सवर्ण हो या दलित, मराठी हों या गुजराती या बँगाली, नर हो या नारी, अमीर हो या गरीब, हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो बात चीत में नहीं बल्कि हिँसा में और तानाशाही में विश्वास रखते हैं. मुम्बई में जब शिवसैना के लोग किसी फ़िल्म को या किताब को या चित्रकला को बैन करने या नष्ट करने के लिए धमकी देते हैं वह लोग उन दलित नेताओं से किस तरह भिन्न हैं जो किसी फ़िल्म को या किताब को बैन करने की माँग करते हैं? किसी भी बात पर, लोगों को अपनी सहमती असहमती को न जताने देना, यह कहना कि बस मेरी बात मानिये, गणतंत्र का हिस्सा नहीं, तानाशाही का हिस्सा है.

जिन राज्यों ने फ़िल्म को प्रदर्शित होने से रोका है, मालूम है कि रोकने से केवल सिनेमा हाल में फ़िल्म रोकी जायेगी. इस रोक से बहुत से लोगों में फ़िल्म देखने की उत्सुकता बढ़ेगी और दूसरे तीसरे दिन ही पायरेटिक डीवीडी बाज़ार में मिल जायेंगी. जो लोग देखना चाहते हैं वह फ़िल्म तो देखेंगे, हाँ निर्माता निर्देशक को अवश्य आर्थिक नुकसान होगा, और डँडाराज की मानसिकता इसी से प्रसन्न होगी, कि कैसा पाठ पढ़ाया, अगली बार कोई हमारे सामने सिर नहीं उठायेगा. सवर्णों ने सदियों से यही किया है, डँडाराज के सहारे दलितों को दबाया है, जब मौका मिलता है तो दलित क्यों न वही हथियार उठायें?

***