रोग, ओपरेशन, जन्म, मृत्यु, अस्पताल, डाक्टर और वैद्य, यह सभी मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं. अधिकतर फ़िल्मों में कोई न कोई दृश्य ऐसा होता ही है जिसमें कोई डाक्टर या अस्पताल दिखे. पर कुछ फ़िल्मों का प्रमुख विषय बीमारी या अस्पताल में काम करने वाले लोग होते हैं. आज मैं कुछ ऐसी ही फ़िल्मों की बात करना चाहता हूँ. अक्सर इन फ़िल्मों को रोने धोने वाली फ़िल्में कहा जाता है, लेकिन कभी कभी गम्भीर विषय पर बनी यह फ़िल्में अपनी बात को मुस्कान के साथ कहने में सक्षम होती हैं.

सबसे पहले मेरे

कुछ मन पंसद दृष्यों की बात की जाये, उन फ़िल्मों से जिनकी कहानी में डाक्टर या बीमारियों की बात थी तो छोटी सी, लेकिन फ़िर भी मेरे लिए वे यादगार दृष्य हैं.

सबसे पहला न भूलने वाला दृष्य है मनमोहन देसाई की फ़िल्म

अमर अकबर एन्थनी से. वह दृष्य था जिस में तीनो भाई, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषी कपूर, अस्पताल में अपनी बचपन की खोयी माँ निरूपा राय को खून देते हैं. तीनों की बाहों से खून निकल कर माँ के शरीर में सीधा पहुँच रहा था, इस दृष्य ने मुझे बहुत रोमाँचित किया था, हालाँकि मालूम था कि इस तरह से खून नहीं देते. इसी फ़िल्म में एक अन्य दृष्य था जिस पर मुझे बहुत हँसी आयी थी, जिसमें विवाह के वस्त्र पहने हुए परवीन बाबी जी चक्कर खा कर गिर जाती हैं और नीतू सिंह जो डाक्टर हैं, उनकी कलाई को उठा कर कान से लगाती हैं और कहती हैं, "बधाई हो, यह तो माँ बनने वाली है". यह सच्ची बम्बईया मसाला फ़िल्म थी.

दूसरा दृष्य जो मुझे न भूलने वाला लगता है वह गम्भीर था, गुलज़ार की फ़िल्म

परिचय से. इस दृष्य में अपनी बीमारी को छुपाने वाले संजीव कुमार अपने रुमाल पर लगे खून के छीटों को अपनी बेटी जया भादुड़ी से नहीं छुपा पाते तो उनकी आँखों में जो कातरता, मजबूरी और दुख की झलक दिखायी दी थी उसने मन को छू लिया था. बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक अन्य दृष्य था ऋषीकेश मुखर्जी की

सत्यकाम में जिसमें शर्मीला टैगोर जब अस्पताल में बीमार पति धर्मेन्द्र की खाँसी में खून के छीटें देख लेती हैं तो धर्मेन्द्र की आँखों में आयी हताशा, पीड़ा और दुख बहुत सुन्दर लगे थे.

अस्पताल या बीमारी से जुड़ा कोई दृष्य है जो आपके मन को छू गया और जिसे आप कभी नहीं भुला पाये? उसके बारे में हमें भी बताईये.

खैर अब न भूलने वाले दृष्यों की बात छोड़ कर, उन फ़िल्मों की बात की जाये जिनकी कहानी में बीमारी और अस्पतालों का स्थान महत्वपूर्ण था.

दिल एक मन्दिर : अगर अस्पतालों और बीमारियों से जुड़ी फ़िल्मों के बारे में सोचूँ तो सबसे पहला नाम जो मन में उभरता है वह है श्रीधर की 1963 की फ़िल्म

दिल एक मन्दिर. राम (राजकुमार) को कैन्सर है, वह अस्पताल में अपनी पत्नी सीता (मीना कुमारी) के साथ आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होती है डा धर्मेश (राजेन्द्र कुमार) से. धर्मेश सीता को देख कर हैरान हो जाते हैं, वही तो उनका पहला प्यार थी. राम को जब अपनी पत्नी और डाक्टर के पुराने प्रेम सम्बन्ध का पता चलता है, वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम मेरी मृत्यु के बाद डाक्टर से विवाह कर लेना.

जैसी उस ज़माने की फ़िल्में होती थीं, उस हिसाब से यह नाटकीय और ज़बरदस्त रुलाने वाली फ़िल्म है, जिससे रो रो कर डीहाईड्रेशन का खतरा हो जाये. बचपन में जब पहली बार देखी थी तो पति पत्नी के रिश्ते में पुराने प्रेमी के आने की बात को ठीक नहीं समझ पाया था लेकिन तब भी एक कैन्सर ग्रस्त छोटी बच्ची के लिए मीना कुमारी द्वारा गाया गीत "जूही की कली मेरी लाडली" दिल को छू गया था. फ़िल्म में अन्य भी कई सुन्दर गीत थे जैसे - "याद न जाये बीते दिनों की", "रुक जा रात ठहर जा रे चन्दा", "हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं".

आनन्द : अस्पतालों और बीमारियों से जुड़ी मनपसंद फ़िल्मों में मेरे दूसरे नम्बर पर है हृषिकेश मुखर्जी की 1971 की फ़िल्म

आनन्द, जिसमें तब के उभरते अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन नये आये थे. आँतड़ियों के कैंन्सर "लिम्फ़ोसारकोमा आफ इन्टस्टाईनस" से पीड़ित आनन्द (राजेश खन्ना) बम्बई में डा. भास्कर (अमिताभ बच्चन) के पास कुछ दिन रहने आते हैं. उसे मालूम है कि उसके जीवन के चन्द महीने ही शेष बचे हैं लेकिन जीवन से भरे आनन्द को इसकी कुछ चिन्ता नहीं लगती, बल्कि वह खुशियाँ बाँटने में मग्न लगता है. भास्कर, उसका "बाबू मोशाय", अपने आसपास की गरीबी और विषमताओं से हताश है, उसे लगता है कि उसके चिकित्सक होने का क्या फायदा जब लोग भूख से मरते हैं. आनन्द उसे प्रेम, दोस्ती और जीवन का पाठ सिखाता है.

गुलज़ार के लिखे इस फ़िल्म के डायलाग बोलने वाले आज भी मिल जाते हैं. "कहीं दूर जब दिन ढल जाये", "मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने", "न जिया लागे न" और "ज़िन्दगी कैसी है पहेली हाय" जैसे गानों में आज भी मिठास लगती है.

इसी फ़िल्म से प्रेरित थी करण जौहर की 1998 की फ़िल्म

कल हो न हो जिसमें अमन (शाहरुख खान) अपनी बीमारी को छुपाते हुए न्यू योर्क आते हैं और नैना (प्रीति ज़िन्टा) तथा रोहित (सैफ़ अली ख़ान) के जीवन में सुख घोलने की कोशिश करते हैं. यूँ तो यह फ़िल्म भी बुरी नहीं थी लेकिन आनन्द की तुलना में अमन के पात्र की बीमारी का चित्रण सतही और अविश्वस्नीय सा था और फ़िल्म में उसकी बीमारी वाला भाग भी सीमित था.

इस सूची में मेरी तीसरी मनपंसद फ़िल्म है 1963 की बिमल राय की फ़िल्म

बन्दिनी, जिसकी नायिका कल्याणी (नूतन) जेल में खून की सजा काट रही है. स्त्री जेल में एक तपेदिक की मरीज का इलाज करने डा देवेन (धर्मेन्द्र) आते हैं और कहते हैं कि रोगी की देखभाल के लिए उन्हें एक स्वयंसेवी-कैदी की आवश्यकता है. बाकी कैदी डरती हैं केवल कल्याणी ही इस काम के लिए आगे बढ़ती है. तपेदिक का इलाज करते करते स्वयं देवेन को कल्याणी से प्यार हो जाता है.

इस फ़िल्म में अस्पताल का हिस्सा सारी फ़िल्म में नहीं था, अधिकतर प्रारम्भ के हिस्से में था लेकिन बहुत सशक्त था. धारी वाले वस्त्रों में कैदी औरतें, नूतन का अभिनय और धर्मेन्द्र का शर्मीलापन, यह सब उस समय बहुत पसन्द किये गये थे और फ़िल्म को कई फ़िल्मफेयर पुरस्कार भी मिले थे. "ओ पंछी प्यारे, साँझ सखारे", "मत रो माता लाल तेरे बहुतेरे", "अब के बरस भेज भईया को बाबुल", "मोरा गोरा रंग लैईले", "ओरे माँझी, मेरे साजन हैं उस पार" जैसे गीतों से सजी यह फ़िल्म आसानी से नहीं भुलाई जा सकती.

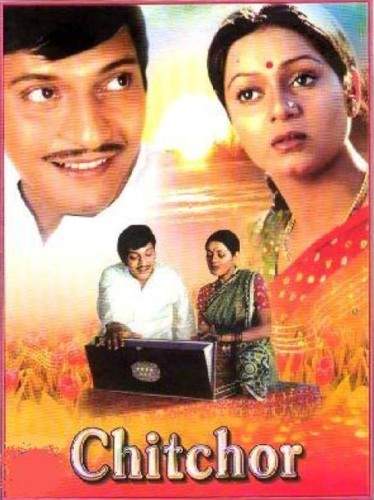

गुलज़ार की प्रारम्भ की फ़िल्मों में से 1973 की बनी

अचानक ने मुझे बहुत प्रभावित किया था. थोड़े से फ्लैशबैक के दृष्य छोड़ कर बाकी की यह सारी फ़िल्म एक अस्पताल में ही केन्द्रित थी. कहानी थी मेजर रन्जीत (विनोद खन्ना) की जिन्हें गोली लगी है और जिनका इलाज हो रहा है. उनकी देखभाल करने वाली है नर्स राधा (फरीदा जलाल). रन्जीत के साथ उसकी यादें हैं, जिनमें पत्नी पुष्पा का प्यार भी है और उन्हीं के मित्र के साथ बेवफ़ाई भी. रन्जीत ने अपनी पत्नी का खून किया है और ठीक होने पर उन्हें फाँसी लगनी है.

फ़िल्म का ध्येय था कानून की दृष्टि पर और मृत्युदंड पर प्रश्न उठाना. गोली लगने पर पहले मरीज़ की जान बचाने के लिए डाक्टर मेहनत करते हैं, लेकिन जब डाक्टर उस व्यक्ति की जान बचा लेने में सफल होते हैं तो उसे फाँसी की सजा में मार दिया जाता है. इस फ़िल्म में फ़रीदा जलाल बहुत अच्छी लगी थीं. इस फ़िल्म में गाने नहीं थे.

ख़ामोशी : असित सेन की 1969 की यह फ़िल्म प्रेम में निराशा से जुड़े मानसिक रोग की कहानी थी जिसकी नायिका थी नर्स राधा के रूप में वहीदा रहमान. प्रेम की हताशा को मानसिक रोग के रूप में पालने वाले नवयुवकों के इलाज के लिए मानसिक रोग के डाक्टर कर्नल साहब (नासिर हुसैन) एक नये इलाज की कोशिश करना चाहते हैं और राधा को देव (धर्मेन्द्र) से प्रेम का नाटक करने को कहते हैं. नाटक करते करते राधा को सचमुच देव से प्यार हो जाता है लेकिन देव ठीक हो कर, राधा को भूल कर अस्पताल से चला जाता है. फ़िर कर्नल साहब राधा से एक अन्य रोगी अरुण (राजेश खन्ना) से प्रेम का नाटक करने को कहते हैं. राधा इस काम को स्वीकार नहीं करना चाहती लेकिन कर्नल साहब को मना नहीं कर पाती. अरुण से प्रेम का नाटक करती है तो भी उसकी यादों में देव लौट आता है, और अरुण ठीक हो कर चला जायेगा और उसे भूल जायेगा, इसके डर से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है.

वहीदा रहमान, धर्मेन्दर और राजेश खन्ना का सशक्त अभिनय और "तुम पुकार लो", "वो शाम कुछ अज़ीब थी" जैसे गाने, यह फ़िल्म भी बहुत सुन्दर थी.

1970 की असित सेन की फ़िल्म

सफ़र में एक बार फ़िर से राजेश खन्ना थे मैडिकल कोलेज में पढ़ने वाले कैंन्सर के रोगी जो सबसे अपना रोग छुपाते हैं. "ज़िन्दगी का सफ़र यह है कैसा सफ़र कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं" इस फ़िल्म का गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था.

तेरे मेरे सपने : क्रोनिन के प्रसिद्ध उपन्यास "द सिटाडेल" पर बनी नवकेतन की फ़िल्म "तेरे मेरे सपने" के निर्देशक थे विजय आनन्द. 1971 की इस फ़िल्म की कहानी थी एक आदर्शवादी डाक्टर आनन्द (देव आनन्द) की, जो कोयले की खान से जुड़े एक छोटे से शहर में काम करने आता है. वहाँ आनन्द को गाँव की मास्टरनी निशा (मुम्ताज़) से प्यार हो जाता है और दोनो विवाह कर लेते हैं. एक गलतफ़हमी की वजह से आनन्द को वह शहर छोड़ना पड़ता है और आनन्द बम्बई में जा कर पैसा कमाने की सोचता है. बम्बई में प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेत्री माल्तीमाला (हेमा मालिनी) से आनन्द के सम्बन्ध बनते है.

पैसे और नाम की चाह में ऊपर उठता आनन्द, छोटे शहर और प्रारम्भिक जीवन के आदर्शों को भूल जाता है. उसे होश आता है जब गर्भवती निशा उसे छोड़ कर चली जाती है. सचिन देव बर्मन के संगीत में बने इस फ़िल्म के कुछ गीत जैसे "जीवन की बगिया महकेगी", "मेरा अंतर इक मन्दिर है तेरा" और "जैसे राधा ने माला जपी श्याम की" मुझे बहुत पसन्द आये थे.

अनुराधा : 1960 की ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फ़िल्म "अनुराधा" की कहानी बहुत सीधी साधी थी. आदर्शवादी डा. निर्मल (बलराज साहनी) गाँव में रह कर लोगों की सेवा करते हैं. छोटा सा संसार है उनका, पत्नि अनुराधा और बेटी रानू. काम में व्यस्त निर्मल, अपनी पत्नी का अकेलापन और त्याग नहीं देख पाते जो प्रसिद्ध गायिका हो कर भी, गाँव में दिन भर घर में रह कर संगीत के दूर चली गयी है. पैसा कमाने में व्यस्त पति हो या शराबी पति हो, कम से कम अकेली पड़ी पत्नी को लोगों की सुहानूभूति तो मिल सकती है लेकिन अगर पति जग भलाई में व्यस्त हो और उसके पास पत्नि और घर के लिए समय न हो तो उसमें पत्नी के अकेलापन सुहानूभूति कठिनाई से मिलती है.

इस फ़िल्म में संगीत दिया था प्रसिद्ध सितारवादक रवि शंकर ने. उनके बनाये गीत जैसे "हाय रे वह दिन क्यों न आयें", "कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतियाँ", और "जाने कैसे सपनों में खो गयी अँखियाँ" जैसे गाने आज भी उतने ही ताज़े लगते हैं.

दिल अपना और प्रीत परायी : किशोर साहू द्वारा निर्देशित 1960 की इस फ़िल्म में डाक्टर सुशील (राजकुमार) और उनकी नर्स करुणा (मीना कुमारी) का प्यार दिखाया गया था. पुराने अहसान का बदला चुकाने के लिए सुशील को कुसुम (नादिरा) से विवाह करना पड़ता है.

शंकर जयकिशन के मधुर संगीत से इस फ़िल्म में कई उम्दा गीत थे जैसे कि "मेरा दिल अब तेरा ओ साजना", "अज़ीब दास्ताँ है यह", "दिल अपना और प्रीत परायी". इसी फ़िल्म से प्रेरित थी हनी ईरानी द्वारा निर्देशित 2003 की फ़िल्म

अरमान जिसने डाक्टर आकाश (अनिल कपूर) और डाक्टर नेहा (ग्रेसी सिंह) के प्यार के बीच में अमीर बाप की बेटी सोनिया कपूर (प्रीति ज़िन्टा) आ जाती है.

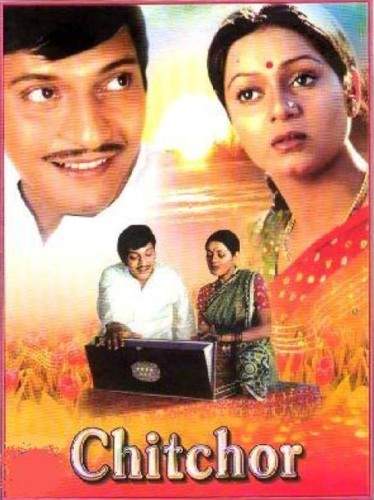

मौसम : गुलज़ार द्वारा 1975 में निर्देशित इस फ़िल्म की कहानी भी क्रोनिन के एक उपन्यास "द जूडास ट्री" पर आधारित थी. इस फ़िल्म में वैसे तो बीमारी का बड़ा हिस्सा नहीं था लेकिन कहानी के नाटकीय मोड़ बनाने में इसमें एक वैद्य जी का बड़ा हिस्सा था जिनकी बेटी चन्दा (शर्मीला टैगोर) से शहर से आये डाक्टर अमरनाथ (संजीव कुमार) को प्यार हो जाता है.

इस फ़िल्म की बात से यह भी मेरे ध्यान में आता है कि भारत में बहुत से लोग देसी या आयुर्वेदिक दवा में विश्वास रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सबसे पहले वैद्य के पास ही जाते हैं लेकिन हमारी फ़िल्मों को वैद्य के ज्ञान को पश्चिमी ज्ञान से पढ़े डाक्टरों से नीचा माना जाता है और मेरे विचार में कभी कोई ऐसी फ़िल्म नहीं बनी जिसमें वैद्य का प्रमुख भाग हो या उसे हीरो दिखाया गया हो या उनके ज्ञान को सही गौरव से प्रस्तुत किया गया हो.

ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्म

खूबसूरत में अशोक कुमार को होम्योपैथी का इलाज करने वाला दिखाया गया था, जोकि वह अपने असली जीवन में भी थे. हाल में ही एक पाकिस्तानी फ़िल्म

बोल में पिता के रूप में वैद्य का भाग था जिनका काम शहर में पश्चिमी पढ़ायी किये डाक्टरों के आने से ढप्प सा हो जाता है. पिछले दो दशकों में भूमण्डलिकरण से इस तरह की सोच को और भी ज़ोर मिला है और हिन्दी में गाँवों के विषयों पर बनने वाली फ़िल्में और भी कम हो गयीं हैं, इस तरह वैद्यों के काम पर आधारित कहानी पर फ़िल्म बने यह और भी कठिन होगा.

1975 की ही गुलज़ार की एक अन्य फ़िल्म थी

खुशबू जो शरतचन्दर के उपन्यास पर बनी थी और जिसमें जितेन्द्र ने गाँव के डाक्टर बृन्दावन का भाग निभाया था, हालाँकि फ़िल्म में बीमारियों या अस्पालों की बात कम ही थी. इसमें शर्मीला टैगोर का एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें उनका नाम था लक्खी लेकिन उनका पात्र

मौसम की चन्दा से प्रेरित था.

मिली : 1975 की ऋषीकेश मुखर्जी की इस फ़िल्म में जया भादुड़ी को हीमोफिलिया नाम की रक्त की बीमारी थी. उनके पड़ोसी शेखर के रूप में अपने परिवार के स्कैंडल को शराब में डुबा कर भुलाने की कोशिश करने वाले अमिताभ बच्चन को मिली से प्यार हो जाता है लेकिन जब उसे मिली की बीमारी के बारे में मालूम चलता है तो उसे लगता है कि वह इस तरह के दुख का सामना नहीं कर सकता.

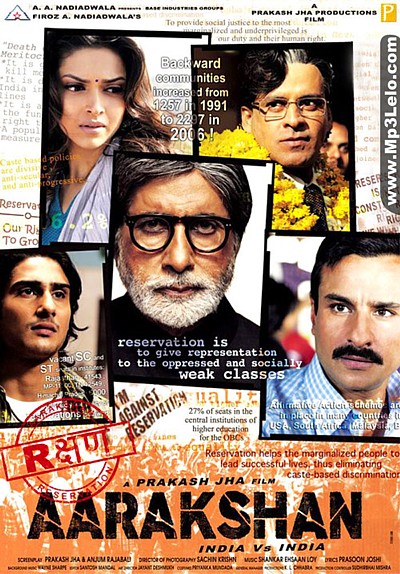

ऊपर जितनी फ़िल्मों की बात की गयी है वे सब साठ और सत्तर के दशक में बनी. इसके बाद, अस्सी और नब्बे के दशकों में बनी फ़िल्मों के बारे में, मुझे सोच कर भी याद नहीं आया कि अस्पताल या डाक्टरी विषय पर कौन सी फ़िल्में बनी थीं. केवल पिछले दशक की इस विषय पर बनी कुछ फ़िल्में याद आती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं:

दिल ने जिसे अपना कहा : 2004 की इस फ़िल्म के निर्देशक थे अतुल अग्निहोत्री और फ़िल्म की कहानी थी ऋषभ (सलमान खान) और परिणीता (प्रीति ज़िन्टा) की. परिणीता बच्चों की डाक्टर है, बच्चों का अस्पताल बनाना चाहती है, गर्भवती भी है जब दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है. उसका दिल मिलता है धनि (भूमिका चावला) को जो ऋषभ के बच्चों के अस्पताल बनाने के काम में उसके साथ जुड़ती है.

मुन्ना भाई एमबीबीएस : राजकुमार हिरानी की 2003 की इस फ़िल्म ने भी अस्पतालों, डाक्टरों और डाक्टरी पढ़ने वाले छात्रों की बातें हँसी मज़ाक के साथ साथ बड़ी गम्भीरता से दिखायीं थीं. डाक्टरों, नर्सों के साथ साथ, अस्पताल में और भी कितने लोग काम करते हैं जिनकी बात कभी किसी फ़िल्म में नहीं देखी थी, जैसे कि अस्पताल में सफ़ाई करने वाले. पहली बार मुन्ना भाई में उन्हें भी इन्सान के रूप में दिखाया गया था.

इसके अतिरिक्त 2003 की ही एक मराठी फ़िल्म

श्वास जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था. इसके निर्देशक थे संदीप सावंत और इसकी कहानी थी एक बच्चे की जिसकी आँख में ट्यूमर है और जिसका ईलाज कराने उसके दादा जी उसे बम्बई ले कर आये हैं. यह फ़िल्म मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी और

इस मैंने पहले भी लिखा था.

क्यों कि : 2005 में प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में मानिसक रोगी (सलमान खान) और उसका इलाज करनी वाली डाक्टर (करीना कपूर) की कहानी थी. यह फ़िल्म चीखने चिल्लाने वाली अतिनाटकीयता से भरी थी.

इसके अतिरिक्त, 2009 की फ़िल्म

पा जिसमें अमिताभ बच्चन ने प्रोजेरिया नाम की बीमारी से पीड़ित बच्चे का भाग निभाया था, इस दशक की अच्छी फ़िल्मों में से गिनी जा सकती है. अच्छी कहानी, विश्वस्नीय मुख्य पात्र, फ़िल्म भावपूर्ण थीं.

अंत में 2010 की करण जौहर की फ़िल्म

वी आर फ़ेमिली में काजोल और करीना कपूर जैसी अभिनेत्रियों के साथ भी कैन्सर से पीड़ित माँ का अपने बच्चों के लिए नयी माँ खोज करने का विषय था. पर इस फ़िल्म में मुझे सब कुछ नकली सा लगा था. सुन्दर कपड़े, बढ़िया लोकेशन थीं फ़िल्म में लेकिन कहानी और पात्र बहुत सतही थे.

मुझे लगता है कि जिस तरह की भावनात्मक फ़िल्में तीस-चालिस साल पहले बनती थीं वह फ़िर उसके बाद नहीं बनी. अस्सी के दशक के बाद फ़िल्मों में तकनीकी सुधार हुआ, फ़िल्में रंगीन हो गयीं, लेकिन जिस तरह की भावनाएँ उनमें होती थीं वह "मुन्ना भाई" और "पा" जैसे अपवादों को छोड़ कर, बाद में बहुत सतही हो गयी. तीस-चालिस पहले कोई फ़िल्म करोड़ों के धँधे की बात नहीं कर सकती थी, न ही उस समय मल्टीप्लेक्स थे, पर उस समय उनमें जो भावनाओं की गहरायी थी उसे पुराना कह कर भूल जाने में शायद हमारा ही नुक्सान है.

अगर मेरी इस सूची में इस विषय पर बनी कोई अन्य अच्छी हिन्दी फ़िल्म छूट गयी है तो उसके बारे में मुझे बताईये. आप का क्या विचार है, क्या आज भावनात्मक फ़िल्में बने तो चलेंगी? डाक्टरी और चिकित्सा विषयों पर बनी फ़िल्मों में आप की सबसे पसन्दीदा फ़िल्म कौन सी होगी?

***