फ़िर सोचा कि अगर यह फ़िल्म भारत में बनती तो सारी फ़िल्म में "धुम्रपान करना शरीर को नुकसान देता है" का संदेश सिनेमा हाल के पर्दे पर चिपका रहता क्योंकि शायद ही इस फ़िल्म में कोई दृश्य हो जिसमें इस फ़िल्म के नायक के हाथ में सिगरेट नहीं होती.

मुझे यह फ़िल्म बहुत अच्छी लगी थी, हालाँकि इटली में बहुत से लोगों ने इस फ़िल्म की निन्दा की है. बात कुछ वैसी ही है जैसे अगर किसी भारतीय फ़िल्म में गरीबी, गन्दगी, झोपड़पट्टी को दिखाया जाये और उसे विदेशों में प्रशँसा मिले तो भारत में लोग खुश नहीं होते, बल्कि कहते हैं कि विदेशियों को भारत में केवल यही दिखता है, अन्य कुछ नहीं दिखता. वैसे ही इतालवी जनता कहती है कि विदेशियों को इटली में केवल सुन्दर स्मारक और हर समय खाने, घूमने, पार्टी करने, शराब पीने वाले और सेक्स के बारे में सोचने वाले लोग दिखते हैं, अन्य कुछ नहीं दिखता!

"द ग्राँदे बेलेत्ज़ा" देखते हुए, मुझे भारत के धुम्रपान निषेध कार्यक्रम की फ़िल्मों में धुम्रपान दिखाने वाली बात का ध्यान आया. इसी बारे में कुछ दिन पहले के टाईमस ऑफ़ इन्डिया के अंग्रेज़ी समाचार पत्र में फ़िल्म निर्देशक अनुराग कश्यप व टाटा मेमोरियल होस्पिटक के डा. पंकज चतुर्वेदी के बीच हुई बहस का समाचार था. अनुराग ने न्यायालय में सिगरेट व तम्बाकू उत्पादनों के विषय में बने कानून को कलात्मक अभिव्यक्ति के विरुद्ध बताया है और इस कानून को बदलने की माँग की है.

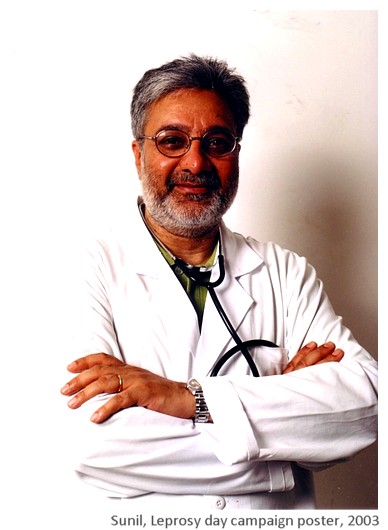

जबकि डा. चतुर्वेदी ने इस अपील के विरुद्ध याचना की है. उनका कहना है कि भारत में तम्बाकू उत्पादनों से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए धुम्रपान व तम्बाकू उत्पादनों के विरुद्ध चलाये जाने वाले अभियान बन्द नहीं किये जाने चाहिये.

फ़िल्मों की कलात्मक अभिव्यक्ति

मैं अनुराग कश्यप तथा उन फ़िल्म निर्माताओं से सहमत हूँ जो कहते हैं कि फ़िल्में कला का माध्यम हैं, जैसे कि पुस्तकें, चित्रकला, संगीतकला, नाटक, शिल्प, इत्यादि. कला का ध्येय जीवन को दिखाना है, चाहे वह जीवन के अच्छे रूप हों या कड़वे व गलत रूप. कला के उपर कोई भी संदेश ज़बरदस्ती चिपकाना उस कला का रूप बिगाड़ना है. जब कोई आप के घर की दीवार पर बिना अनुमति के पोस्टर चिपका दे, या कुछ लिख दे, तो बुरा लगना स्वाभाविक है. सरकार द्वारा इस तरह का नियम बनाना कि फ़िल्म में किसी दृश्य में कोई सिगरेट बीड़ी पीते हुए दिखाया जाये तो धुम्रपान के खतरों के बारे में संदेश दिखाया जाये, सरकारी ताकत का गलत प्रयोग है.

पर सरकार के लिए अपने नागरिकों की जान व स्वास्थ्य की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है. इसलिए असली बहस इस विषय पर होनी चाहिये कि सरकार क्या कर सकती है कि लोगों में सिगरेट व तम्बाकू उत्पादनों का प्रयोग कम हो?

कोई भी फ़िल्म निर्माता या कलाकार इस बात से मना नहीं कर सकता कि सरकार जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग करे जिससे जनता में सही जानकारी पहुँचे और जिस बात से जनता का अहित होता हो, उसके बारे में जानकारी फ़ैले. इसलिए फ़िल्म के प्रारम्भ से पहले, या इन्टरवल में, या टीवी, पत्रिकाओं व समाचार पत्रों आदि में, जनहित की जानकारी का प्रसार किया जाये, इसे सबको मानना चाहिये.

पर मेरा सोचना है कि धुम्रपान या गुटके जैसी वस्तुओं के प्रयोग को कम करने के लिए फ़िल्मों से जुड़ी कुछ अन्य बाते भी हैं जिनपर पूरा विचार नहीं किया गया है, और जिनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा.

नशे से लड़ना

सिगरेट व तम्बाकू सेवन नशे हैं जिनकी आदत पड़ती है. यानि एक बार उनके उपयोग की आदत पड़ जाये तो शरीर को उनकी तलब होने लगती है और नशे से निकलना कठिन हो जाता है. कई बार दिल का दौरा पड़ने या तम्बाकू की वजह से पैर की नसों के बन्द होने से पैर काटने के ऑपरेशन के बाद भी, अपनी जान का खतरा होने पर भी, जिन्हें आदत पड़ी हो वह इनको छोड़ नहीं पाते. इसलिए इन अभियानों को सबसे अधिक कोशिश करनी चाहिये कि किशोर व नवजवान पीढ़ियाँ इस आदत के खतरों को समझें व इनसे दूर रहें. जो एक बार इनके झमेले में आ गया, उसे इस आदत से बाहर निकलने के लिए अभियान करने से सफलता कम मिलती है. उसके लिए फ़िल्मों में संदेश देना अभियान के लिए शायद सही तरीका भी नहीं है.

इस दृष्टि से देख कर सोचिये कि फ़िल्मों में क्या होता है जिनसे किशोरों व नवजवानों को सिगरेट पीने या गुटका खाने की प्रेरणा मिलती है? अगर फ़िल्मों में खलनायक, गुँडे, गरीब लोग, प्रौढ़ या बूढ़ों को धुम्रपान करते दिखाया जायेगा तो क्या किशोर व नवजवान उससे प्रेरणा लेंगे? मेरे विचार में किशोरों व नवजवानों को यह प्रेरणा तब मिलती है जब फ़िल्मों में नायक, नायिका, उनके मित्र, सखियाँ और नवयुवकों को धुम्रपान करते हुए दिखाया जाता है. जब सुन्दर जगह पर, सुन्दर घरों में, सुन्दर वस्त्र पहने सुन्दर लोग, यह संदेश देंगे कि धुम्रपान, शराब आदि से ही जीवन का असली मज़ा है, कि नवजवानों में सिगरेट पीना आम बात है, कि सब नवजवान ऐसा करते हैं, कि धुम्रपान करना या शराब पीना समाज से विरोध के या अपनी स्वतंत्रता दिखाने के या आधुनिकता दिखाने के अच्छे रास्ते हैं, तो इससे समाज की नयी पीढ़ी को यह प्रेरणा मिलती है.

मेरा सोचना है कि अगर सारी फ़िल्म में खलनायक सिगरेट पीता हो तो उसका कम असर होता है, लेकिन हीरो या हीरोइन बस एक दृष्य में दो पल के लिए भी सिगरेट पीते दिखा दियें जायें तो उसका छोटी उम्र व किशोरों पर बहुत असर होता है.

यानि, जीवन दिखाने के लिए फ़िल्मों में धुम्रपान के दृश्य हों तो कोई बात नहीं, लेकिन असली प्रश्न है कि क्या फ़िल्मों में हीरो-हीरोइन को धुम्रपान करते दिखाना क्या सचमुच आवश्यक है? अगर फ़िल्म दिखाना चाहती है कि कैसे हीरो हीरोइन को नशे की आदत पड़ी, तो इसे स्वीकारा जा सकता है लेकिन अगर इन दृश्यों का कहानी में कोई महत्व नहीं है तो क्यों आजकल की फ़िल्में इस तरह के दृश्य रखती हैं? क्या सिगरेट बनाने वाली कम्पनियाँ फ़िल्मों में पैसा लगा रही हैं कि हीरो व हीरोइन या उनके मित्रों वाला ऐसा एक दृश्य फ़िल्म में जबरदस्ती रखना चाहिये? उसके ऊपर जितने भी संदेश चिपका दीजिये, उनका किशोरों के दिमाग पर अवश्य असर पड़ेगा?

सिगरेट कम्पनियों का फ़िल्मों में पैसा

होलीवुड की फ़िल्मों में 1940-1960 के समय में सिगरेट कम्पनियों ने फ़िल्मों में पैसे लगाये ताकि फ़िल्मों में हीरो व हीरोइन दोनो को सिगरेट पीता दिखाया जाये. इस तरह से सिगरेट पीने से "यह सामान्य है", "यह प्रचलित है, सब पीते हैं" व "इससे सेक्सी लगते हैं, मित्र बनते हैं" जैसे संदेश दिये गये. होलिवुड के अभिनेताओं को फ़िल्मों में और सामाजिक अवसरों पर विषेश ब्राँड की सिगरेट पीने के लाखों डालर दिये जाते थे क्योंकि सिगरेट कम्पनियाँ जानती थीं कि उन सितारों के चाहने वाले उनकी नकल करेंगे. फ़िल्मी सितारों का सबसे अधिक असर 10 से 19 वर्ष के किशोरों, युवकों व युवतियों पर पड़ता है, यह शोध ने दिखाया है फि़ल्मों में अपने प्रिय अभिनेताओं को धुम्रपान करते देख कर इस उम्र में सिगरेट पीना बढ़ता है यह भी शोध ने दिखाया है.

हालीवुड में यह सब कैसे किया गया, आज इसके विषय पर बहुत सी रिपोर्टें हैं, डाकूमैंटरी फ़िल्में भी बनी हैं. पिछले कुछ सालों में कुछ हिन्दी फ़िल्मों को देख कर लगता है कि भारत में भी बिल्कुल वैसे ही प्रयास किये जा रहे हैं, जिसपर धुम्रपान निषेध करनाने वाले फ़िल्मी अभियानों को कुछ असर नहीं हो रहा.

भारत में युवतियों में सिगरेट पीना बढ़ाने के लिए, फ़िल्मों के माध्यम से यह दिखाया जाये कि हीरोइन सिगरेट पीने से अधिक स्वतंत्र या आधुनिक है तो उसका किशोरो व किशोरियों पर असर पड़ सकता है. पिछले कुछ वर्षों में दीपिका पादूकोण (ब्रेकअप के बाद), कँगना रानावत (तनु वेडस मनु), परिणिति चौपड़ा (शुद्ध देसी रोमाँस) जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी फ़िल्मों में इस तरह के दृश्य किये हैं जिनका उद्देश्य यह दिखाना है कि वह आधुनिक युवतियाँ हैं. आजकल फ़िल्मों में हर तरह की कम्पनियाँ पैसा लगाती हैं ताकि फ़िल्म के किसी दृश्य में उनकी ब्रैंड को दिखाया जाये. तो क्या सिगरेट कम्पनियाँ भी भारतीय फ़िल्मों में पैसा लगा रही हैं जिससे जवान हीरो हीरोइनों को एक दो दृश्यों में सिगरेट पीते दिखाया जाये?

यानि मेरे विचार में अगर "फैशन" जैसी फ़िल्म में प्रियँका चौपड़ा, या "हीरोइन" में करीना कपूर या "गैन्गस ऑफ़ वास्सेयपुर" में नवाजुद्दीन को धुम्रपान करते दिखाया जाये तो इन दृश्यों को फ़िल्म के कथानक की आवश्यकता माना जा सकता है और इनका किशोरों व नवयुवकों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इन फ़िल्मों में धुम्रपान की नेगेटिव छवि बनती है, क्योंकि इनमें धुम्रपान के साथ असफलता, बुरे दिन, नशे जैसी बातें जुड़ जाती है, जिसे धुम्रपान निषेध अभियान का हिस्सा माना जा सकता है.

यह कुछ वैसा ही है जैसे कि हालीवुड की केविन कोस्टनर की फ़िल्म "वाटरवर्ल्ड" (Waterworld) में था. उस फ़िल्म में खलनायकों को सिगरेट पीने वाला व अच्छे लोगों को धुम्रपान विरोधी दिखाया गया था, जो एक तरह से सिगरेट न पीने का विज्ञापन था.

दूसरी ओर नवजवान प्रेमकथाओं में, स्कूल व कोलिज की पृष्ठभूमि पर बनी फ़िल्मों में, बच्चों की कहानियों में अगर तीस पैंतीस साल से छोटी आयू के लोगों का धुम्रपान का दृश्य हो जिससे किशोरों व नवयुवकों को धुम्रपान की प्रेरणा मिल सकती है, तो उन फ़िल्मों को "केवल व्यस्कों के लिए" कर देना चाहिये. फ़िल्म निर्माताओं के लिए यह बताना कि उन्होंने सिगरेट बनानी वाली कम्पनियों से सिगरेट पीने के दृश्य दिखाने का पैसा लिया है भी आवश्यक किया जा सकता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय, धुम्रपान विरोधी अभियान वाले, फ़िल्म निर्माता व फ़िल्म अभिनेता सभी को साथ ला कर इस दिशा में विचार होना चाहिये कि कैसे नयी पीढ़ी पर धुम्रपान कम कराने के अभियान का काम आगे बढ़ाना चाहिये तथा फ़िल्में इस दिशा में क्या सहयोग दे सकती हैं? छोटी मोटी फ़िल्मों में छोटे मोटे अभिनेता क्या करते हें, उससे कम प्रभाव पड़ता हैं. जाने माने प्रसिद्ध अभिनेता क्या करते हैं, असली बात तो उसकी है, और उनको बदलने के लिए उनकी राय लेना आवश्यक है.

फ़िल्मों के बाहर

पर यह सोचना की धुम्रपान केवल फ़िल्मों की वजह से है, गलत है. आज जीवन के हर पहलू पर बाज़ार व व्यापारियों का बोलबाला है. सरकार एक ओर से धुम्रपान कम करने की बात करती है, दूसरी ओर सिगरेट शराब पर लगे टेक्स की आमदनी भी चाहती है.

सिगरेट बनाने वाली कम्पनियाँ अन्य कई धँधों में लग गयी हैं जिससे उनके पास अपनी ब्राँड का विज्ञापन करना आसान हो गया है. ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह कोशिश की सभी सिगरेट की डिब्बियों को एक जैसा कर दिया जाये जिससे ब्राँड का दबाव कम हो जाये पर इसके लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार पर मुकदमा किया गया है और विकासशील देशों की सरकारों के लिए इस तरह के निर्णय लेना कठिन है. बहुदेशीय कम्पनियों की लड़ाई केवल सिगरेट बेचने की नहीं, बल्कि शराब, सोडा वाले पेय जैसे कोका कोला, और भी बहुत सी दिशाओं में है. इनके बारे में प्रश्न उठाने का अर्थ है कि आधुनिक विकास की परिभाषा पर प्रश्न उठाना, जिन्हें कोई नहीं उठाना चाहता.

मार्च 2014 के विश्व स्वास्थ्य संस्थान के बुलेटिन में प्रिसिवेल करेरा का आलेख है जिसमें उनका कहना है कि स्वास्थ्य को केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कह कर सोचना ठीक नहीं, बल्कि हर नीति से, चाहे वह व्यापार की हो या शिक्षा की, उसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, यह सोचने की बात है. अभी कुछ मास पहले अखबारों में रिपोर्ट थी कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और बहस इस बात पर थी कि क्या यह श्रेय दिल्ली को मिलना चाहिये या चीन की राजधानी बेजिन्ग को. पर अगर दिल्ली दूसरे स्थान पर हो तो भी, उस प्रदूषण का लोगों के फेफड़ों पर क्या असर हो रहा है? अगर लोग धुम्रपान से नहीं प्रदूषण से मरेंगे तो क्या बदला?

सिगरेट पीना, शराब पीना, आदि को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें कहा जाता है, और बालिग लोगों के लिए इस तर्क को सही कह सकते हैं. लेकिन यह कम्पनियाँ जानती हैं कि इसकी आदत किशोरावस्था में डाल दी जाये तो लत पड़ जायेगी, फ़िर अधिकतर लोग उससे बाहर नहीं निकल पायेंगे, उसके बाद वह स्वयं ही उसे नशे या आदत को पूरा करने के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे. अगर स्वास्थ्य मंत्रालय को धुम्रपान को रोकना है तो कैसे किशोरों की सोच को बदला जाये, कैसे वे लोग धुम्रपान से बचें, उस पर सबसे अधिक ज़ोर देना चाहिये. फ़िल्मों में धुम्रपान के दृश्यों पर भी इसी सोच से विचार होना चाहिये.

***