मुझे यह साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं स्वतंत्र हूँ या फ़िर अमरीका में हिजाब पहन कर मैं कोई बगावत का काम कर रही हूँ... लोगों को यह यकीन दिलाना कि हिजाब मेरे सिर से ओपरेशन करके चिपकाया नहीं गया है, इसमें भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है... मेरा काम है यहाँ वह लिखूँ जो इस बात को खुल कर समझा सकें कि जिन लोगों ने मेरी मुक्ती की ठानी है और जो सोचते हैं कि मेरा दमन हो रहा है, वही लोग कैसे मेरा दमन करते हैं. ऐसा दमन जो हिजाब से नहीं होता, उनके मेरे बारे में सोचने से होता है क्योंकि वे मुझे अपनी मानसिक जेलों में बंद नज़रों से देखते हैं. यह कह कर कि हिजाब पहनने से मैं केवल दमन का प्रतीक बनी हूँ, आप उन्हीं पृतवादी समाजों को दृढ़ कर रहे हैं, जिनसे आप नफरत करने का दावा करते हैं. आप ने मुझे अपनी कल्पना के पिंजरे में कैद किया है और बाहर निकलने का मेरे लिए केवल एक ही रास्ता है कि मैं आप की बात को स्वीकार करूँ और आप की बात को सदृढ़ करूँ कि हाँ मैं दमनित हूँ.

अगर मैं कहती हूँ कि मैं हिजाब पहन कर भी मजे में हूँ और कोई बँधन नहीं महसूस करती, तो आप मुझसे इस तरह क्यों बात करने लगते हैं मानो कि मैं कोई बच्ची हूँ? आप मुझे यह यकीन क्यों दिलाना चाहते हें कि नहीं मैं धोखे में जी रही हूँ, ऐसा धोखा जिसमें मुझे स्वतंत्रा और दमन में अंतर समझ नहीं आता? सवाल यह कभी नहीं होता कि "कमीलाह का दमन हो रहा है?", क्योंकि मुझे मालूम है कि यह प्रश्न मेरे भले बुरे को सोच कर नहीं पूछा जा रहा...

कमीलाह का लेख पढ़ कर सोच रहा था, मानव जीवन में वस्त्रों के महत्व के बारे में. जैसे बातों से, भावों से और इशारों से हम लोग औरों से अपनी बात कहते हैं, वस्त्रों के माध्यम से भी कुछ कहते हैं. चाहे धोती कुरता पहने हों, या सूट और टाई, मिनी स्कर्ट हो या साड़ी, हमारे वस्त्र बिना कुछ कहे ही लोगों को हमारे बारे में कहते हैं. और कमीलाह का गुस्सा मुझे लगता है कि इसी बात से है कि वह अपने हिज़ाब के माध्यम से जो कहना चाहती है, बहुत से लोग उसे समझ नहीं पाते या गलत समझते हैं. यानि प्रश्न यह है कि क्यों मुस्लिम युवतियों के द्वारा सिर को ढकने को दमन और मुस्लिम रूढ़ीवाद का का प्रतीक माना जाने लगा है?

हिंदुस्तानी घर में नयी दुल्हन का घूँघट या फ़िर सास ससुर के सामने सिर ढकना, क्या वह भी दमन के चिन्ह ही हैं?

धर्म के नाम पर समाज को छोड़ने वालों की बात भी अलग है. साधू और साधवियाँ जब जटा बाँध लेते हैं या सिर मुडा लेते है और गेरुआ पहनते हैं तो क्या वह भी दमन के चिन्ह हैं? क्या केथोलिक ननस का सिर ढकना और तन ढकने वाली पोशाक पहनना भी दमन हैं? और इनमे तथा मुस्लिम युवतियों द्वारा हिजाब या बुरका पहनने में क्या अंतर है?

बुरका पहनने वाली सभी औरतें क्या दमनित होती हैं? बचपन में पुरानी दिल्ली के जिस भाग में बड़ा हुआ था वहाँ बुरका पहनने वाली औरतें दूर से दिखने वाली तस्वीरें नहीं थीं बल्कि हाड़ मास की मानस थीं. उनमें से पति की मार खाने वाली औरतें भी थीं और पति से न दबने वाली भीं.

मेरे विचार में अहम प्रश्न और शायद असली फर्क की बात है अपनी स्वेच्छा से कुछ करना या फ़िर कुछ करने के लिए मजबूर होना. पर शायद विषेश समाज और संस्कृति में पलने बड़े होने से "स्वेच्छा" कम स्वतंत्र होती है?

जैसे जो बात पुरानी दिल्ली में सही लगती हो, या घर में सास ससुर के सामने सही लगती हो, वह यूरोप में अजीब लगती है. कमीलाह कुछ भी कहें, योरोप में जब गर्मियों में हर जाति और देश के बच्चे और पुरुष अधनँगे घूमते हैं, यूरोपीय लड़िकयाँ और औरतें कम से कम कपड़ों में घूमती हैं, और उनके बीच में निक्कर पहने या बिना बाजू की कमीज पहने मुस्लिम पुरुष के साथ बुरके में सिर से पाँव तक ढकी स्त्री को देख कर अजीब सा लगना स्वाभाविक सा है.

कमीलाह जब कहती हैं कि हिजाब के पीछे वह सुरक्षित महसूस करती हैं और उसे अपने धर्म का पालन करना मानती हैं तो क्या इसका अर्थ है कि उनके समाज में पुरुष अधिक असभ्य हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जिनकी वजह से औरतें सुरक्षित नहीं हैं? मुझे तस्लीमा की बात सही लगती है कि सब बुरके, हिजाब, सिर ढकने वाले कपड़े, पृतवादी समाज के द्वारा स्त्री को दबाने के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए भी कि यह आप को क्या पहने या न पहने को चुनने की स्वतंत्रता नहीं देता. ढाका में इतालवी दूतावास में काम करने वाली एक इतालवी युवती ने मुझे बताया था कि वह एक बार घुटने तक की पैंट पहन कर दूतावास से बाहर निकलीं तो लड़कों ने उन्हें पत्थर मारे. यानी उनका कहना था कि यहाँ रहना है तो हमारे तरीके से कपड़े पहनो.

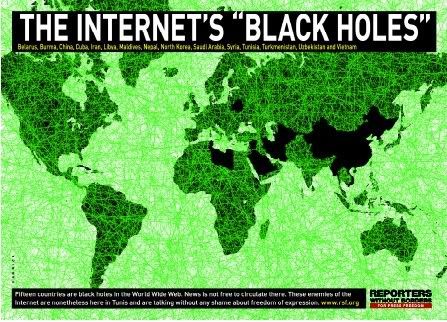

प्रसिद्ध इतालवी लेखिका ओरियाना फालाची नें अपने अंतिम वर्षों में इस बात पर बहुत बहस की थी. उनका कहना था कि, "अगर आप बँगलादेश, पाकिस्तान, साऊदी अरेबिया या ईरान जैसे देशों में जायें तो आप को कहा जाता है कि आप सिर से पाँव तक अपने को ढकिये, क्योंकि यह वहाँ की सभ्यता है. पर जब वहाँ के लोग हमारे यहाँ यूरोप में आते हें तो क्यों अपने ही वस्त्र पहनने की माँग करते हैं, औरतों को काली चद्दर के पिंजरे में बाँध कर बाहर ले जाना मुझे औरत की बेइज्जती लगती है तो वह कहते हैं कि हमें विभिन्न सभ्यताओं का सम्मान करना चाहिये और यह उनका धर्म है, तो यह विभिन्न सभ्यताओं का सम्मान अपने देशों में क्यों भूल जाते हैं? सच तो यह है कि पिछड़े हुए रूढ़िवादी मानसिकता वाले यह लोग, हमारे घर में आ कर हमें कहते हें कि हमारी सभ्यता गलत है, केवल इनकी सभ्यता सही है और हमें भी अपनी औरतों को परदे में बंद करना चाहिये." "इंशाल्लाह" जैसी किताब लिखने वाली ओरियाना मुस्लिम सभ्यता की गहन शौधकर्ता थीं पर अपने जीबन के अंतिम वर्षों में कैंसर के साथ साथ लड़ते लड़ते, उन्होने रूढ़िवादी मुस्लिम समाज के विरुद्ध लिखना शुरु किया और सभाओं में बात की.

एक बार फ्राँस में रहने वाली दो युवतियों का अखबार में साक्षात्कार पढ़ा था जिसमें उन्होंने कमीलाह जैसी बात की थी, उनका कहना था कि परदा उनकी अपनी मरजी से है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है. पर मेरी जान पहचान के दो पाकिस्तानी परिवार जब अपनी पत्नियों को बिना किसी पुरुष के साथ न होने से घर से बाहर नहीं निकलने देते, कहते हैं कि इन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं, इन्हे कार चलाना सीखने की आवश्यकता नहीं, तो यह सब बातें परदा करने वाली मानसिकता से जुड़ी लगती हैं. उन्हीं से मिलता जुलता जान पहचान का दो हरियाणवी भाईयों का परिवार भी है जो बहुत सी बातों में वैसा ही सोचते हैं और उनके घर की स्त्रियाँ यहाँ यूरोप में रह कर भी वैसे ही रहती हैं मानों भारत के किसी गाँव में रह रहीं हो. वह अपने मन में दमनित महसूस करती हैं या नहीं, यह किसे मालूम होगा, और किससे कहेंगी? क्या अकेले में खुद से कह पायेंगी यह?