जापानी कला प्रदर्शनी लगी थी, जिसका विषय था "उक्कियो ए" (Ukiyo e), यानि "तैरता शहर". सत्रहवीं शताब्दी के जापान में कला दिखाने वाले लोगों को नैतिक दृष्टि से हीन माना जाता था इसलिए उन्हें शहर के बाहर नदी पर रहने को विवश किया जाता था. नावों पर रहने वाले इन लोगों को "तैरता शहर" कहते थे. तैरते शहरों में रहने वाले लोगों में गेइशा (Geisha), चित्रकार, नाटक के अभिनेता, कवि, लेखक, वैश्याएँ, आदि लोग होते थे.

अक्सर समाज ऐसा करते हैं कि जिन व्यक्तियों को नैतिक दृष्टि से हीन या अवँछनीय मानते हैं उन्हें समाज से बाहर निकालने का नाटक करते हैं. पर समाज में जिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह काम होते हैं, उनको नहीं रोक पाते और समाज के हाशिये पर सब कुछ वैसे ही चलता रहता है. हाँ उसमें कानून के रखवालों का भ्रष्टाचार और दमन भी जुड़ जाते हैं.

कुछ ऐसा ही "उक्कियो ए" के समाज के साथ भी हुआ. उनको जापानी भद्र समाज ने बाहर तो किया पर उससे नाता नहीं तोड़ा. शाम होते ही, अँधेरे में "उक्कियो ए" में रोशनियाँ जल जातीं और शहर के जाने माने लोग मनोरँजन के लिए वहाँ पहुँच जाते. "उक्कियो ए" की कला प्रदर्शनी इसी जगत का चित्रण करती थी.

आज उकियो ए की कला की बहुत माँग है और पुराने प्रिंट बहुत मँहगे मिलते हें जिनके संग्रह करने वाले सारी दुनिया में फ़ैले हैं.

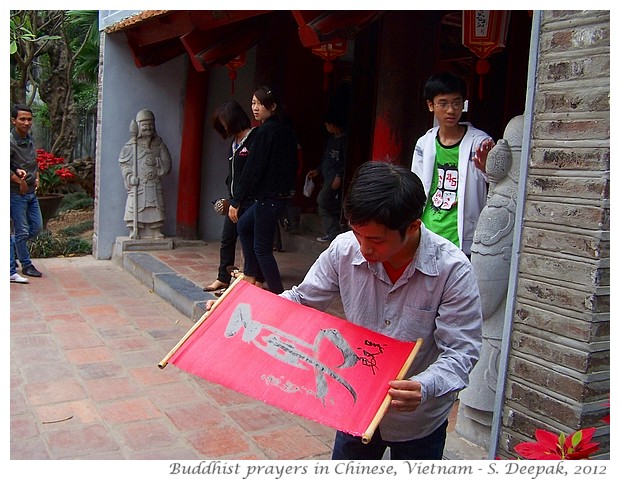

इसी उकियो ए कला परम्परा के दो नमूने प्रस्तुत हैं.

जापानी पाराम्परिक नाटक जैसे कि काबूकि (Kabuki) जापान के बाहर उतने प्रसिद्ध नहीं हुए लेकिन गेइशाओं के बारे में सारी दुनिया के लोग जानते हैं. अक्सर गेइशाओं को "शरीर बेचने वाली स्त्रियाँ" यानि वैश्या समझा जाता है. यह सही नहीं है, आधुनिक गेइशाएँ कलाकार होती है - चाय बनाना, बातें करना, मनोरंजन करना जैसे काम करती हैं जिन्हें एस्कोर्ट (escort) या साथी कह सकते हैं. जापान में अक्सर लोग उन्हें जापानी पाराम्परिक सभ्यता को सहजने वालों की तरह देखता है.

लेकिन मेरे विचार में पुराने समय की जापानी गेइशाओं तथा भारतीय मुजरेवाली या तवायफ़ परम्पराओं में कुछ समानताएँ थीं.

"गेइशा" शब्द दो "कन्जी" (जापानी भाषा के शब्द या इडियोग्राम) से बना है - "गेइ" यानि "कला" और "शा" यानि "व्यक्ति". इस तरह से "गेइशा" का अर्थ हुआ "कलाकार". उनके बारे में बात करते हुए कभी कभी "गेइको" यानि कला+नवयुवती या "मैइको" यानि नाचती+नवयुवती जैसे शब्दों का प्रयोग भी होता है, विषेशकर जब यह स्त्रियाँ जनसमूह के सामने नाचने और गाने की कला का प्रदर्शन करती हैं. गेइको या मेईको जैसे शब्दों को जापानी भाषा में वैसा ही अर्थ दिया जाता था जैसे कि हिन्दी में मुजरे वाली या नौटंकी वाली को दिया जाता था और अक्सर इन स्त्रियों को वैश्या समान ही समझा जाता था.

आज कानूनी दृष्टि से जापान में पैसे के बदले में सेक्स को गैरकानूनी माना जाता है लेकिन अन्य देशों की तरह, वहाँ के हर शहर में वैश्याएँ मिल सकती हैं. जापान जाने वाले बहुत से विदेशी आज भी सोचते हें कि गेइशा का अर्थ वैश्या है, लेकिन आज यह सच नहीं.

भारत में मुजरे वाली या तवायफ़ो का क्या इतिहास है यह मुझे नहीं मालूम, इस बारे में मेरी सारी जानकारी उपन्यासों या फ़िल्मों से ही बनी है.

प्राचीन भारत में "नगरवधू" परम्परा थी. इस विषय पर भगवती चरण वर्मा का उपन्यास "चित्रलेखा" और आचार्य चतुर सेन का उपन्यास "वैशाली की नगरवधु" उल्लेखनीय हैं जिन पर "चित्रलेखा" और "आम्रपाली" जैसी फ़िल्में बनी थीं.

कालिदास के नाटक मृच्छकटिक में वसंतसेना की कथा थी जिस पर "उत्सव" फ़िल्म बनी थी. इस तरह से देखें तो प्राचीन समय से ही भारत में भी शरीर बेचने को नत्य, संगीत जैसी कलाओं में माहिरता के साथ जोड़ा गया था.

कलाकार होने को क्यों हीन माना गया? क्यों लोगों के समक्ष कला प्रदर्शन करने को भारतीय और जापानी समाजों ने नीचा माना? शायद इसलिए कि इस तरह की कलाएँ केवल पैसे वाले राजा महराज या अमीर लोगों के संरक्षण में पनपती थीं और यह लोग उस सरक्षण के बदले में कलाकारों से उनके शरीरों की कीमत माँगते थे? गुलज़ार की फ़िल्म "लेकिन" में कुछ यही बात थी, जिसमें उसकी नायिका लच्छी (डिम्पल कपाड़िया) जो राज दरबार में नृत्य दिखाने आयी थी, राजा को अपना शरीर न देने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनती है.

समय के साथ नगरवधु परम्परा बदली. सत्तारहवीं अठाहरवीं शताब्दी में यही परम्परा मुजरे वाली या तवायफ़ में बदली जैसा कि "पाकीजा" और "उमराव जान" जैसी फ़िल्मों में दिखाया गया था.

नृत्य या गायन के कलाकारों के प्रति यही दृष्टिकोण बीसवीं शताब्दी तक चला. अभी कुछ दशक पहले तक फ़िल्मों में काम करने को भी हीनता की दृष्टि से ही देखा जाता था, और हिन्दी फ़िल्म जगत की प्रारम्भ की फिल्मों में पुरुषों ने ही नारी भाग निभाये, या विदेशों से नायिकाओं को बुलाया गया या गाने बजाने वाले परिवारों की औरतों ने यह काम लिया. जैसे कि प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की माँ सुश्री जद्दनवाई इलाहाबाद की गानेवाली थीं.

हीनता की दृष्टि से केवल औरतें ही नहीं पुरुष कलाकार भी देखे जाते थे. हृषीकेश मुखर्जी की फ़िल्म "आलाप" में भी वकील पिता का बेटे (अमिताभ बच्चन) के संगीत सीखने और गुलजार की फ़िल्म "परिचय" में अमीर पिता के बेटे (संजीव कुमार) के संगीत के सीखने के प्रति गुस्सा होना और घर से निकाल देना में कला और बाज़ार को जोड़ कर देखने का दृष्टिकोण था. राजकपूर की "राम तेरी गँगा मैली" में नायिका गँगा के मैले होने को नाचने गाने वाली और अमीर व्यक्ति की रखेल बनने को मजबूर युवती के माध्यम से दिखाया गया था.

भारतीय शास्त्रीय संगीत भी इसी वातावरण में पनपा. नमिता देवीदयाल की पुस्तक "द म्यूज़िक रूम" में इसका सुन्दर वर्णन है.

दस पंद्रह साल पहले तक मुज़रेवाली या तवायफ़ें या नौटँकी वाली, हिन्दी फ़िल्मों का अभिन्न हिस्सा थीं. आजकल की फ़िल्मों में मुझे लगता है कि इस तरह के पात्र कुछ कम हो गयें हैं, हालाँकि "बोल बच्चन" जैसी फ़िल्मों में कभी कभी दिख जाते हैं.

आज जो औरतें वैश्या बनायी जाती हैं, क्या उन्हें नृत्य संगीत सीखना पड़ता है, मुज़रा करना पड़ता है? अगर "चमेली", "वास्तव", "मौसम" जैसी फ़िल्मों के बारे में सोचे तो शायद नहीं. दूसरी ओर आज कलाकारों के पास जीवन यापन के लिए नये माध्यम बने हैं, अच्छी गायिका या नृत्याँगना या अभिनेत्री होना प्रतिष्ठा से देखा जाता है, इसलिए आधुनिक जगत को तवायफ़खानों और मुजराघरों की आवश्यकता नहीं. हाँ पुरुषों को वैश्याओं की आवश्यकता अब भी है, इसलिए शरीर का व्यापार नहीं बँद हुआ.

पर शायद नौटँकी में काम करने वाली औरतों को, जिन्हें फणीश्वरनाथ रेणू की कहानी "मारे गये गुलफ़ाम" पर बनी फ़िल्म "तीसरी कसम" में बखूबी दिखलाया गया था, उन्हें शायद आज भी हीन दृष्टि से देखा जाता है? गायकी, नृत्य या अभिनय जैसे क्षेत्रों में प्रतिष्ठा, पैसे और बदलते समाज के बदलते माप दँडों से जुड़ी है. नौटँकी देखने वाले समाज में अभी वह बदलाव आया है या नहीं यह तो वही बता सकता है जो आज के ग्रामीण जगत को जानता है. या शायद टीवी और फ़िल्मों के सामने, नौटँकी की दुनिया भी मुजरेवाली और उकियो ए की दुनियाओं जैसे गुम हो चुकी है?

अगर आप उकियो ए के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो अमरीकी संसद के पुस्तकालय के वेबपृष्ठ पर इसकी ओनलाइन प्रदर्शनी अवश्य देखिये, बहुत सुन्दर है.

***

अक्सर समाज ऐसा करते हैं कि जिन व्यक्तियों को नैतिक दृष्टि से हीन या अवँछनीय मानते हैं उन्हें समाज से बाहर निकालने का नाटक करते हैं. पर समाज में जिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह काम होते हैं, उनको नहीं रोक पाते और समाज के हाशिये पर सब कुछ वैसे ही चलता रहता है. हाँ उसमें कानून के रखवालों का भ्रष्टाचार और दमन भी जुड़ जाते हैं.

कुछ ऐसा ही "उक्कियो ए" के समाज के साथ भी हुआ. उनको जापानी भद्र समाज ने बाहर तो किया पर उससे नाता नहीं तोड़ा. शाम होते ही, अँधेरे में "उक्कियो ए" में रोशनियाँ जल जातीं और शहर के जाने माने लोग मनोरँजन के लिए वहाँ पहुँच जाते. "उक्कियो ए" की कला प्रदर्शनी इसी जगत का चित्रण करती थी.

आज उकियो ए की कला की बहुत माँग है और पुराने प्रिंट बहुत मँहगे मिलते हें जिनके संग्रह करने वाले सारी दुनिया में फ़ैले हैं.

इसी उकियो ए कला परम्परा के दो नमूने प्रस्तुत हैं.

जापानी पाराम्परिक नाटक जैसे कि काबूकि (Kabuki) जापान के बाहर उतने प्रसिद्ध नहीं हुए लेकिन गेइशाओं के बारे में सारी दुनिया के लोग जानते हैं. अक्सर गेइशाओं को "शरीर बेचने वाली स्त्रियाँ" यानि वैश्या समझा जाता है. यह सही नहीं है, आधुनिक गेइशाएँ कलाकार होती है - चाय बनाना, बातें करना, मनोरंजन करना जैसे काम करती हैं जिन्हें एस्कोर्ट (escort) या साथी कह सकते हैं. जापान में अक्सर लोग उन्हें जापानी पाराम्परिक सभ्यता को सहजने वालों की तरह देखता है.

लेकिन मेरे विचार में पुराने समय की जापानी गेइशाओं तथा भारतीय मुजरेवाली या तवायफ़ परम्पराओं में कुछ समानताएँ थीं.

"गेइशा" शब्द दो "कन्जी" (जापानी भाषा के शब्द या इडियोग्राम) से बना है - "गेइ" यानि "कला" और "शा" यानि "व्यक्ति". इस तरह से "गेइशा" का अर्थ हुआ "कलाकार". उनके बारे में बात करते हुए कभी कभी "गेइको" यानि कला+नवयुवती या "मैइको" यानि नाचती+नवयुवती जैसे शब्दों का प्रयोग भी होता है, विषेशकर जब यह स्त्रियाँ जनसमूह के सामने नाचने और गाने की कला का प्रदर्शन करती हैं. गेइको या मेईको जैसे शब्दों को जापानी भाषा में वैसा ही अर्थ दिया जाता था जैसे कि हिन्दी में मुजरे वाली या नौटंकी वाली को दिया जाता था और अक्सर इन स्त्रियों को वैश्या समान ही समझा जाता था.

आज कानूनी दृष्टि से जापान में पैसे के बदले में सेक्स को गैरकानूनी माना जाता है लेकिन अन्य देशों की तरह, वहाँ के हर शहर में वैश्याएँ मिल सकती हैं. जापान जाने वाले बहुत से विदेशी आज भी सोचते हें कि गेइशा का अर्थ वैश्या है, लेकिन आज यह सच नहीं.

भारत में मुजरे वाली या तवायफ़ो का क्या इतिहास है यह मुझे नहीं मालूम, इस बारे में मेरी सारी जानकारी उपन्यासों या फ़िल्मों से ही बनी है.

प्राचीन भारत में "नगरवधू" परम्परा थी. इस विषय पर भगवती चरण वर्मा का उपन्यास "चित्रलेखा" और आचार्य चतुर सेन का उपन्यास "वैशाली की नगरवधु" उल्लेखनीय हैं जिन पर "चित्रलेखा" और "आम्रपाली" जैसी फ़िल्में बनी थीं.

कालिदास के नाटक मृच्छकटिक में वसंतसेना की कथा थी जिस पर "उत्सव" फ़िल्म बनी थी. इस तरह से देखें तो प्राचीन समय से ही भारत में भी शरीर बेचने को नत्य, संगीत जैसी कलाओं में माहिरता के साथ जोड़ा गया था.

कलाकार होने को क्यों हीन माना गया? क्यों लोगों के समक्ष कला प्रदर्शन करने को भारतीय और जापानी समाजों ने नीचा माना? शायद इसलिए कि इस तरह की कलाएँ केवल पैसे वाले राजा महराज या अमीर लोगों के संरक्षण में पनपती थीं और यह लोग उस सरक्षण के बदले में कलाकारों से उनके शरीरों की कीमत माँगते थे? गुलज़ार की फ़िल्म "लेकिन" में कुछ यही बात थी, जिसमें उसकी नायिका लच्छी (डिम्पल कपाड़िया) जो राज दरबार में नृत्य दिखाने आयी थी, राजा को अपना शरीर न देने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनती है.

समय के साथ नगरवधु परम्परा बदली. सत्तारहवीं अठाहरवीं शताब्दी में यही परम्परा मुजरे वाली या तवायफ़ में बदली जैसा कि "पाकीजा" और "उमराव जान" जैसी फ़िल्मों में दिखाया गया था.

नृत्य या गायन के कलाकारों के प्रति यही दृष्टिकोण बीसवीं शताब्दी तक चला. अभी कुछ दशक पहले तक फ़िल्मों में काम करने को भी हीनता की दृष्टि से ही देखा जाता था, और हिन्दी फ़िल्म जगत की प्रारम्भ की फिल्मों में पुरुषों ने ही नारी भाग निभाये, या विदेशों से नायिकाओं को बुलाया गया या गाने बजाने वाले परिवारों की औरतों ने यह काम लिया. जैसे कि प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की माँ सुश्री जद्दनवाई इलाहाबाद की गानेवाली थीं.

हीनता की दृष्टि से केवल औरतें ही नहीं पुरुष कलाकार भी देखे जाते थे. हृषीकेश मुखर्जी की फ़िल्म "आलाप" में भी वकील पिता का बेटे (अमिताभ बच्चन) के संगीत सीखने और गुलजार की फ़िल्म "परिचय" में अमीर पिता के बेटे (संजीव कुमार) के संगीत के सीखने के प्रति गुस्सा होना और घर से निकाल देना में कला और बाज़ार को जोड़ कर देखने का दृष्टिकोण था. राजकपूर की "राम तेरी गँगा मैली" में नायिका गँगा के मैले होने को नाचने गाने वाली और अमीर व्यक्ति की रखेल बनने को मजबूर युवती के माध्यम से दिखाया गया था.

भारतीय शास्त्रीय संगीत भी इसी वातावरण में पनपा. नमिता देवीदयाल की पुस्तक "द म्यूज़िक रूम" में इसका सुन्दर वर्णन है.

दस पंद्रह साल पहले तक मुज़रेवाली या तवायफ़ें या नौटँकी वाली, हिन्दी फ़िल्मों का अभिन्न हिस्सा थीं. आजकल की फ़िल्मों में मुझे लगता है कि इस तरह के पात्र कुछ कम हो गयें हैं, हालाँकि "बोल बच्चन" जैसी फ़िल्मों में कभी कभी दिख जाते हैं.

आज जो औरतें वैश्या बनायी जाती हैं, क्या उन्हें नृत्य संगीत सीखना पड़ता है, मुज़रा करना पड़ता है? अगर "चमेली", "वास्तव", "मौसम" जैसी फ़िल्मों के बारे में सोचे तो शायद नहीं. दूसरी ओर आज कलाकारों के पास जीवन यापन के लिए नये माध्यम बने हैं, अच्छी गायिका या नृत्याँगना या अभिनेत्री होना प्रतिष्ठा से देखा जाता है, इसलिए आधुनिक जगत को तवायफ़खानों और मुजराघरों की आवश्यकता नहीं. हाँ पुरुषों को वैश्याओं की आवश्यकता अब भी है, इसलिए शरीर का व्यापार नहीं बँद हुआ.

पर शायद नौटँकी में काम करने वाली औरतों को, जिन्हें फणीश्वरनाथ रेणू की कहानी "मारे गये गुलफ़ाम" पर बनी फ़िल्म "तीसरी कसम" में बखूबी दिखलाया गया था, उन्हें शायद आज भी हीन दृष्टि से देखा जाता है? गायकी, नृत्य या अभिनय जैसे क्षेत्रों में प्रतिष्ठा, पैसे और बदलते समाज के बदलते माप दँडों से जुड़ी है. नौटँकी देखने वाले समाज में अभी वह बदलाव आया है या नहीं यह तो वही बता सकता है जो आज के ग्रामीण जगत को जानता है. या शायद टीवी और फ़िल्मों के सामने, नौटँकी की दुनिया भी मुजरेवाली और उकियो ए की दुनियाओं जैसे गुम हो चुकी है?

अगर आप उकियो ए के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो अमरीकी संसद के पुस्तकालय के वेबपृष्ठ पर इसकी ओनलाइन प्रदर्शनी अवश्य देखिये, बहुत सुन्दर है.

***