अंग्रेज़ी की अखबार हिंदुस्तान टाईमस में मोहन राकेश जी के बारे में छोटा से लेख देखा तो उन दिनों की याद आ गयी जब वह दिल्ली के राजेंद्र नगर के आर ब्लाक में रहते थे. तालकटोरा बाग से शंकर रोड की तरफ़ आईये तो जहाँ राजंद्र नगर प्रारम्भ होता है वहाँ बायें कोने पर पम्पोश की दुकान थी जिसकी वजह से उस सारी जगह को पम्पोश ही कहते थे. पम्पोश से आने वाली सड़क जहां आर ब्लाक के बड़े बाग से मिलती, वहीं बायें कोने वाले तीन मज़िला घर में बरसाती पर रहते थे.

उनके घर से थोड़ी दूर पर ही जंगल के सामने वाली सड़क पर मेरी बुआ का घर था. 1966-67 के आस पास ही बुआ के यहाँ छुट्टियों में गया था जब दीदी के साथ मोहन जी के घर जाने का एक दो बार मौका मिला था. तब तक उनकी कुछ कहानियाँ नाटक पढ़े थे, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि वह कितने बड़े लेखक हैं. मैं तब बारह या तेरह साल का था पर जब उन्हें पहली बार देखा था उसके बारे में सोचूँ तो सबसे पहली बात जो मन में आती है वह उनका कद छोटा होने की है. उनकी पत्नी अनीता, जो उम्र में उनसे बहुत छोटी लगती थीं, उनसे थोड़ी ऊँची थी. दूसरी बात याद आती है उनकी गूँजती आवाज़ में पँजाबी भाषा का पुट. तीसरी बात याद है उनका छोटा और मोटा सा सिगार पीना.

तब उनकी बेटी पुरुवा का मुँडन हुआ था और उसके बारे में सोचूं तो उसके गँजे सिर पर हाथ फ़ैरना याद आता है. दीदी, अनीता जी और मोहन जी में क्या बातें हुईं, यह सब कुछ याद नहीं क्योंकि तब अपना ध्यान खेलने की ओर अधिक होता था. हां उनके कमरे के बीच में रखी गोल नीची मेज़ याद है जिसके आसपास ज़मीन पर बैठ कर कुछ खाया था.

जब उनकी मृत्यु का सुना था तो मुझे अनीता जी और उनकी बेटी पुरुवा का ही ध्यान आया था. अनीता जी से पहले वह अन्य विवाह कर चुके थे और शायद अनीता जी उनकी धरौहर की कानूनी मालिक नहीं थीं. बच्चे छोटे हों और अचानक पिता न रहे का क्या अर्थ होता है, इसका अपना अनुभव मुझे कुछ वर्ष बाद हुआ था जब मेरे पिता भी कम उम्र में अचानक गुज़र गये थे.

पर समय सब कुछ भुला देता है. अनीता जी कहाँ गयीं, उनकी बेटी का क्या हुआ, यह कुछ भी मुझे मालूम नहीं शायद दीदी को मालूम हो.

रविवार, जनवरी 10, 2010

शनिवार, जनवरी 02, 2010

टाँग कहाँ, हाथ कहाँ?

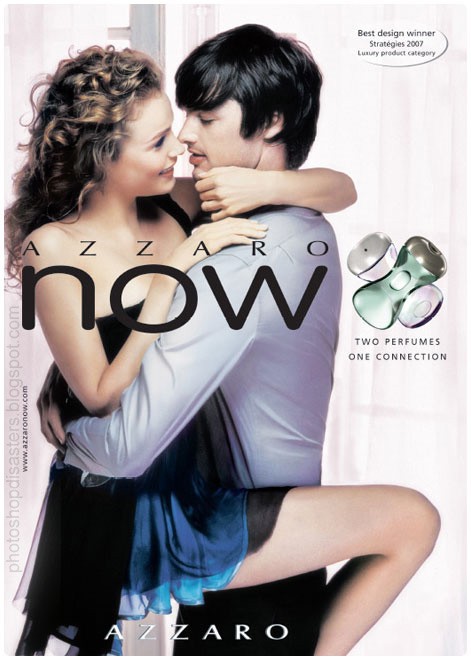

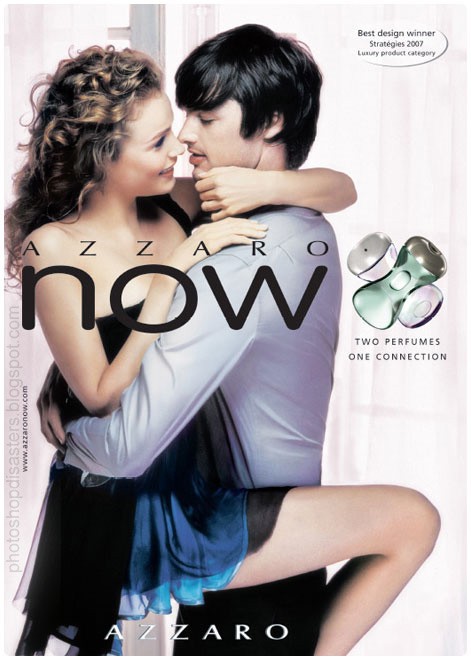

जब से फोटोशोप जैसे प्रोग्राम बने है, मानव शरीर को तोड़ने या जोड़ने के नये अवसर मिलने लगे हैं, जिनसे डा. फ्रेंकेस्टाईन की कहानियों की याद आ जाती है. फोटोशोप डिज़ास्टर के चिट्ठे पर उन तस्वीरों को जगह मिलती है जिनमें शरीर के अंगों को तोड़ने जोड़ने का काम कुछ विषेश सफ़ाई से किया जाता है. इस चिट्ठे से कुछ ऐसी तस्वीरों के नमूने प्रस्तुत हैं जिनमें शरीर के अंगो को तोड़ने जोड़ने में प्लास्टिक सर्जरी बहुत बढ़िया की गयी है.

इस पहली तस्वीर में देखिये और सोचिये कि इस बालिका की बायीं टांग कहाँ गयी? शायद उसे बिल्ली ले गयी?

इस दूसरी तस्वीर वाली कन्या के शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्र चुरा लिये गये हैं लेकिन शायद वस्त्र उतारते समय शरीर के कुछ भाग भी साथ ही चोरी हो गये थे या शायद, यह कन्या असल में कन्या का पति है?

इस तीसरी कन्या के बायें हाथ में गलती से शायद उसका पैर लगा दिया गया था?

कितनी ज़ालिम है यह माँ जिसने अपनी बड़ी बेटी को टब और दीवार के बीच में दबा कर उसकी टाँगें ही काट दीं.

इन अगले साहब की तस्वीर वैसे तो बहुत बढ़िया है लेकिन कार के दरवाज़े का हैंडल अगर किसी अन्य जगह होता तो शायद बेहतर नहीं होता?

आप सब को नववर्ष की शुभकामनाएँ.

इस पहली तस्वीर में देखिये और सोचिये कि इस बालिका की बायीं टांग कहाँ गयी? शायद उसे बिल्ली ले गयी?

इस दूसरी तस्वीर वाली कन्या के शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्र चुरा लिये गये हैं लेकिन शायद वस्त्र उतारते समय शरीर के कुछ भाग भी साथ ही चोरी हो गये थे या शायद, यह कन्या असल में कन्या का पति है?

इस तीसरी कन्या के बायें हाथ में गलती से शायद उसका पैर लगा दिया गया था?

कितनी ज़ालिम है यह माँ जिसने अपनी बड़ी बेटी को टब और दीवार के बीच में दबा कर उसकी टाँगें ही काट दीं.

इन अगले साहब की तस्वीर वैसे तो बहुत बढ़िया है लेकिन कार के दरवाज़े का हैंडल अगर किसी अन्य जगह होता तो शायद बेहतर नहीं होता?

आप सब को नववर्ष की शुभकामनाएँ.

शनिवार, दिसंबर 19, 2009

अनोखी झाँकियाँ

इस सप्ताह में तीन बार बर्फ़ गिरी. कल रात से लगातार गिर रही है, खिड़की की सिल पर करीब बीस सैंटीमीटर बर्फ जमी है. लोग कह रहे हैं कि शायद इस साल श्वेत क्रिसमस की बात बने, श्वेत क्रिसमस यानि बर्फ़ से ढका क्रिसमस.

जैसे सुनहरे बालों नीली आँखों वाले गोरे चिट्टे जीसस की मूर्ती को देख कर कुछ अज़ीब सा लगता है वैसे ही क्रिसमस के बर्फ़ से ढके होने की बात पर भी कुछ अज़ीब सा लगता है. जेरुसल्म में जहाँ येसू पैदा हुए थे, वहाँ शायद न तो ऐसे लोग होते थे और न ही बर्फ़ गिरती थी. लेकिन अपने भगवान के रूप रंग बदलना यह केवल यूरोप में नहीं होता. अपने राम और कृष्ण भी, अब बस किताबों कविताओं में ही श्याम वर्ण के होते हैं, कैलेण्डरों मूर्तियों में तो आज कल वे भी गोरे चिट्टे ही बिकते हैं.

जेरुसल्म जो कि येसूभूमि कही जा सकती है, फ़िलिस्तीनियों से बचने का बहाना करके खुद ही ऊँची दीवार के घेरे में कैद है. इस दीवार के कैदखाने पर क्रिसमस के शाँती संदेश लगाने से क्या कैदखाने बदल जाते हैं?

खैर गम्भीर बातें छोड़ें, आज आप का परिचय करायें क्रिसमस के मौके पर इटली की झाँकी बनाने की परम्परा से, कुछ तस्वीरों के माध्यम से. कुछ तस्वीरें ज़रा सी शरारती हैं, आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे.

जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि दिल्ली में कृष्णाष्टमी पर लोग घरों के सामने झाँकिया बनाते थे, जिसमें कृष्ण के जीवन के सभी प्रमुख क्षणों को दिखाया जाता था. एक तरफ़ नदी में बहता पानी और उसमें टोकरी में नन्हें कृष्ण को ले कर वासुदेव, पीछे जेल के खुले द्वार और सोते हुए प्रहरी, कहीं कृष्ण कालिया नाग के सर पर नाचते, कहीं गोपियों को बाँसुरी सुनाते.

कुछ कुछ वैसा ही होता है यहाँ क्रिसमस पर, जब बाल येसू की जन्मकथा को मूर्तियों के द्वारा दिखलाया जाता है. बहुत से लोग अपने घरों में छोटी छोटी झाँकिया बनाते हैं. शहर के क्रेंद्र में या किसी गिरजाघर में बड़ी भव्य झाँकियाँ भी बनती हैं, कभी कभी वह मशीनों से चलती भी हैं और उन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं. इन झाँकियों को प्रेज़ेपे कहते हैं. इस पहली तस्वीर में आप इसी तरह की एक झाँकी को देख सकते हैं.

जैसे सुनहरे बालों नीली आँखों वाले गोरे चिट्टे जीसस की मूर्ती को देख कर कुछ अज़ीब सा लगता है वैसे ही क्रिसमस के बर्फ़ से ढके होने की बात पर भी कुछ अज़ीब सा लगता है. जेरुसल्म में जहाँ येसू पैदा हुए थे, वहाँ शायद न तो ऐसे लोग होते थे और न ही बर्फ़ गिरती थी. लेकिन अपने भगवान के रूप रंग बदलना यह केवल यूरोप में नहीं होता. अपने राम और कृष्ण भी, अब बस किताबों कविताओं में ही श्याम वर्ण के होते हैं, कैलेण्डरों मूर्तियों में तो आज कल वे भी गोरे चिट्टे ही बिकते हैं.

जेरुसल्म जो कि येसूभूमि कही जा सकती है, फ़िलिस्तीनियों से बचने का बहाना करके खुद ही ऊँची दीवार के घेरे में कैद है. इस दीवार के कैदखाने पर क्रिसमस के शाँती संदेश लगाने से क्या कैदखाने बदल जाते हैं?

जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि दिल्ली में कृष्णाष्टमी पर लोग घरों के सामने झाँकिया बनाते थे, जिसमें कृष्ण के जीवन के सभी प्रमुख क्षणों को दिखाया जाता था. एक तरफ़ नदी में बहता पानी और उसमें टोकरी में नन्हें कृष्ण को ले कर वासुदेव, पीछे जेल के खुले द्वार और सोते हुए प्रहरी, कहीं कृष्ण कालिया नाग के सर पर नाचते, कहीं गोपियों को बाँसुरी सुनाते.

कुछ कुछ वैसा ही होता है यहाँ क्रिसमस पर, जब बाल येसू की जन्मकथा को मूर्तियों के द्वारा दिखलाया जाता है. बहुत से लोग अपने घरों में छोटी छोटी झाँकिया बनाते हैं. शहर के क्रेंद्र में या किसी गिरजाघर में बड़ी भव्य झाँकियाँ भी बनती हैं, कभी कभी वह मशीनों से चलती भी हैं और उन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं. इन झाँकियों को प्रेज़ेपे कहते हैं. इस पहली तस्वीर में आप इसी तरह की एक झाँकी को देख सकते हैं.

कभी विषेश जीवित झाँकियाँ भी बनायी जाती हैं, जिसमें लोग तैयार हो कर कथा के पात्र बन जाते हैं. दूसरी तस्वीर में एक जीवित झाँकी है.

तीसरे नम्बर एक अन्य प्रसिद्ध जीवित झाँकी है जो कि हमारे शहर बोलोनिया के पूर्व में सागर के किनारे बसे शहर में पानी में तैरती नावों पर बनायी जाती है.

इटली के नेपल्स शहर में झाँकियों में जाने माने लोग या घटनाओं की मूर्तियाँ लगाने का विषेश चलन है. अगली तस्वीर में आप नेपल्स के प्रसिद्ध मूर्तिकार मारको फैरान्यो को देख सकते हैं जो कि सुश्री दाद्दारियो की मूर्ति बना रहे हैं जिन्होंने यह बता कर कि पैसे के लिए वह प्रधानमंत्री के साथ रात बितायी थी, कुछ दिन प्रसिद्ध पायी थी.

इन मूर्तियों में टीवी तथा फ़िल्मों के प्रसिद्ध कलाकारों को भी जगह मिलती है. अगली तस्वीर में यहाँ के एक रियेल्टी शो में अपने बड़े वक्ष के लिए प्रसिद्ध पाने वाली सुश्री क्रिसतीना देल बास्सो को देख सकते हैं.

दुनिया के जाने माने राज नेताओं को भी इन झाँकियों में जगह मिलती है. अगली झाँकी में है ओबामा और उनकी पत्नी.

अगर कोई बड़ी बीमारी फ़ैले तो क्रिसमस की झाँकियों को उनकी खबर तो होनी चाहिये, शायद यही सोच कर अगली झाँकी में स्वाइन फ्लू के असर को देख सकते हैं.

इटली के प्रधानमंत्री श्री बरलुस्कोनी, अपने समाचारों की चर्चा की वजह से झाँकियों में बहुत जगह पाते हैं. अगली तस्वीर में वह उस नाबालिग युवती के साथ हैं जिनसे उनके सम्बंध बताये जाते थे. कुछ दिन पहले किसी ने उनके मुँह पर कुछ मार दिया और उनकी नाक से खून बहने लगा, तुरंत अगले ही दिन, झाँकियों की मूर्तियों की दुकानों पर उनकी बहते खून वाली मूर्ति बिकने लगी थी.

इस वर्ष माइकल जेक्सन का भी देहांत हुआ, उनके चाहने वालों के लिए इस वर्ष बाज़ार में उनकी मूर्ति भी है.

अंत में क्रिसमस की झाँकियों की दो विषेश तस्वीरें जो कि स्पेन में बनती हैं, जहाँ कातालोनिया प्रांत में इन्हे शुभ माना जाना है, कहते हैं इस तरह की मूर्तियों को अपनी झाँकी में लगाने से आने वाले वर्ष में आप को सम्पत्ति मिलती है. इनको कहते हें, "कान्येर" या "कागनेर", यानि "पाखाना करते", जिनमें बड़े प्रसिद्ध लोगों को विषेश मुद्रा में बनाया जाता है.

नये वर्ष में आप की किस्मत बढ़िया हो, सम्पत्ति मिले आदि इसके लिए यूरोप में अन्य भी कई तरह के विश्वास हैं जैसे कि स्पेन में कहते हैं कि नव वर्ष की पूर्व सध्या पर लाल वस्त्र पहनो और किशमिश के बारह दाने खाओ, फ्राँस में कहते हैं कि तेरह तरह की मिठाईयाँ खाईये, स्कोटलैंड वाले कहते हैं कि प्रेमी या प्रेयसी का ठीक रात को बारह बजे चुम्बन लीजिये और "ओल्ड लांग साइन" का लोकगीत गाईये, जर्मनी में कहा जाता है कि चम्मच में पानी और सीसे को साथ गर्म करके मिलाईये.

आप नये वर्ष में सौभाग्य के लिए किसका अनुसरण करना चाहेंगे? और अगर आप को मौका मिले कि आप झाँकी में भारत के किसी व्यक्ति की या किसी विषेश घटना की मूर्ती जोड़िये, तो आप किसकी मूर्ती जोड़ना चाहेंगे, और क्यों?

आप नये वर्ष में सौभाग्य के लिए किसका अनुसरण करना चाहेंगे? और अगर आप को मौका मिले कि आप झाँकी में भारत के किसी व्यक्ति की या किसी विषेश घटना की मूर्ती जोड़िये, तो आप किसकी मूर्ती जोड़ना चाहेंगे, और क्यों?

गुरुवार, दिसंबर 17, 2009

शीबा को गुस्सा क्यों आता है?

"हँस" का नवंबर अंक स्त्री विषशांक था, इसमें शीबा असलम फाहमी का लेख "... खाने के और, दिखाने के और" पढ़ा. शीबा जी दिल्ली के जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में डोक्टरेट के लिए शौध कर रहीं हैं और मुसलमान समाज या इस्लाम धर्म से जुड़े उनके लेख कई बार "हँस" पर पढ़े हैं. उनके किसी लेख के बारे में कुछ लिखा भी था, जिस पर उनसे ईमेल से कुछ बात भी हुई.

उनका कहना है कि कुरान शरीफ़ में औरत की बराबरी और अधिकारों की बात करने वाले, अपने समाज की इस असलियत को नहीं बदलना चाहते. मर्द नहीं बदलना चाहते क्योंकि उनका इसी में फ़ायदा है, और शायद औरतों के मन में यही बात बिठा दी गयी हैः

जहाँ वह एक तरफ़ रूढ़िवादि मुल्ला की ओर उँगली उठाती हैं, दूसरी ओर मुस्लिम मीडिया और मुसलमान समाज के "प्रोगेसिव एक्टिविस्ट" कहलाने वाले लोगों की बात भी करती हैं:

***

शीबा के शब्दों में क्रोध भी है, कड़वाहट भी. इसके उत्तर में क्या कहा जायेगा उसे समझने के लिए किसी विषेश कल्पना शक्ति की आवश्यकता नहीं. "वह तो छिछरी, चरित्रहीन, किस्म की एम्बीशय औरत हैं, आगे आना चाहती है, नयी तस्लीमा बनना चाहती है, यूँ ही उछाल रही हैं" जैसी बातें कही जायेंगी, विषेशकर उन एक्टिविस्ट किस्म के लोगों के द्वारा. कुछ शुभचिंतक कहेंगे, कि बात तो तुम्हारी ठीक है पर इस तरह घर की गंदगी को दूसरों के सामने बाज़ार में धोना गलत बात है, इसको हमें आपस में भीतर से बदलना की कोशिश करनी चाहिये.

दुखती रग पर हाथ रख कर, "राजा के बढ़िया वस्त्र नहीं, राजा तो नंगा है" की बात कहने वाले को ही दोषी समझा जाता है, उसे ही मारने डराने की धमकी देते हैं. ढ़क कर रखो, देख कर भी न देखो, यही नियम है शांति से जीने का.

शीबा अपने समाज की बात कर रहीं हैं, पर बाकी धर्मों वाले भी खेल तो वहीं खेलते हैं. बुर्का पहनाने की ज़िद नहीं करते लेकिन सिर ढ़को, गैर मर्द से बात न करो, जीन्स न पहनो, शर्म नारी का गहना है, पति परमेश्वर है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति यही चाहती है, जैसी बातें भारत के किस समाज में नहीं करते? फर्क इतना है कि बाकी समाजों में शायद इस बारे में बोलने वाले कुछ अधिक हो रहे हैं, भारत के मुसलमान समाज में इस तरह की खुली बात कहने वाले कम हैं!

पिछले माह दो तीन दिन के लिए दिल्ली में था, तभी सैंट स्टीफन कोलिज में "भारत में धर्म, राजनीति और लैंगिकता" विषय पर सेमीनार में शीबा जी को देखा, उन्हें सुनने का मौका भी मिला और कुछ बातचीत भी हुई.

उन्होंने पूछा कि क्या मैंने उनका "हँस" के नवंबर अंक वाला लेख पढ़ा या नहीं और कैसा लगा? मैंने कहा कि अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि पत्रिका इटली आने में कुछ देर लगाती है और मेरे घर से यात्रा के लिए चलने तक नवंबर अंक नहीं पहुँचा था. इसलिए उनसे वायदा किया कि जब पढ़ूँगा तो उसके बारे में अपनी राय अवश्य दूँगा.

भारत से घर वापस लौटे दस दिन हो गये, तो उनका एक अन्य संदेश मिला कि लेख पढ़ा या नहीं? तो रात को सोने से पहले, सोचा कि लेख को पढ़ने की कोशिश की जाये. पढ़ा तो नींद छू मंतर हो गयी, बहुत देर तक सोचता रहा, शीबा जी के गुस्से के बारे में.

***

शीबा जी ने बात उठायी है धर्मग्रंथ में लिखे आदर्शों की और समाज में होने वाली असलियत की, और मुसलमान औरतों के लिए इन दोनो की बीच की दूरी की. एक तरफ़ कुरान शरीफ़ में बाते हैं नारी की बराबरी की, उसके अधिकारों की, उसकी अस्मिता की, दूसरी ओर है मुसलमान समाज में नारी की हकीकत. उन्होंने मुसलमान समाज के बारे में छपने वाली किताबों का अध्ययन किया है, जिनमें नारी के लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ बताया गया है. इन किताबों में नारी को क्या सलाह दी जाती है, उसके बारे में उन्होंने लिखा हैः

एक अल्लाह-एक इस्लाम के नारे के नीचे यह नीच साहित्य औरत को न सिर्फ कामपिपासू बताता है बल्कि, शिकार करने वाली, चुग़लखोर, ग़ीबत (परनिंदा) करने वाली, झगड़ालू, पैसे की भूखी, काहिल, बहानेबाज़, और खानदान परिवार तोड़ने वाली भी बताता है और "यही वजह है कि औरतें जन्नत में कम होंगी". ... जन्नत के "आठों दरवाज़ों" से दाखिल होने का रास्ता शौहर को ख़ुश रखना, उसकी इज़्ज़त रखना भर है. शौहर की मर्ज़ी के बगैर नफली नमाज़ रोज़ा भी न करे औरत. शौहर को "मना" करने वाली पर फ़रिश्ते लानत भेजते हैं आदि आदि. इसमें सब्र, कनात, ज़ब्त, ख़ामोशी, घर से बाहर न निकलना, मायके में शिकायत न करना, शौहर से अपना कोई काम न लेना, माँ बाप से ज़्यादा बड़ा दर्जा शौहर को. ... दूसरी औरतों के साथ भी सफ़र नहीं. रेल के ज़नाना डिब्बे में भी नहीं. कुछ घंटों का हवाई जहाज़ का तन्हा सफ़र भी जायज़ नहीं. दिर्फ़ शरई सफ़र करो. घर में रहो. पर्दे की पाबंदी इसी में है. घर में आने वाली औरतों से भी बेवजह न बोलो बतियाओ. घरों के झरोखे खिड़कियाँ बंद रखो. ... औरत को नेकी करने और शौहर को "ख़ाविंद", "हाकिम" समझने से जिस जन्नत के आठों दरवाज़े खुलेंगे वहां उनके मर्द कुंवारी हूरों के साथ होंगे. यह नेक बीबियाँ करेंगी क्या यह नहीं मालूम.

उनका कहना है कि कुरान शरीफ़ में औरत की बराबरी और अधिकारों की बात करने वाले, अपने समाज की इस असलियत को नहीं बदलना चाहते. मर्द नहीं बदलना चाहते क्योंकि उनका इसी में फ़ायदा है, और शायद औरतों के मन में यही बात बिठा दी गयी हैः

मुसलमान औरत खुद को कमज़ोर चरित्र, चरित्रहीन, बहु पुरुष गामिनी, कामपिपासु और निरंतर अवसर की तलाश में रहने वाली अपराधी मान ले इसके लिए इन मुल्लों ने इतने कागज़ काले किये हैं कि एक पूरा प्रकाशक वर्ग इस प्रकार के साहित्य से रोज़ी कमा रहा है. लेकिन मेरे लिए यह एक छोटी मक्कारी है क्योंकि बड़ी मक्कारी यह है कि इन्हीं गुणों को मुल्ला वर्ग "मर्द की कुदरती प्रवृति" की संज्ञा दे कर उसमें "सुधार" नहीं बल्कि उसको "आत्मसात कर" जीने के तरीके और रणनीति भी मुसलमान औरत को सिखाता है.

जहाँ वह एक तरफ़ रूढ़िवादि मुल्ला की ओर उँगली उठाती हैं, दूसरी ओर मुस्लिम मीडिया और मुसलमान समाज के "प्रोगेसिव एक्टिविस्ट" कहलाने वाले लोगों की बात भी करती हैं:

"घर" पर बीवी और दिल्ली में गर्लफ्रेंड (रखेल) और पावरफुल माईबाप के आगे बैचलर बने इस मुसलिम एक्टिविस्ट, उर्दू एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, राइटर आदि आदि की बहस यूं तो अल्लामा इकबाल से सीधे मार्क्स-नीत्शे-देरीदा पर गिरती है लेकिन मुसलमान औरत के चरित्रहनन और इस्लाम के नाम पर पनपाए जा रहे घोर स्त्री विरोधी समाजी रुझान पर वह कभी मुंह खोल ही नहीं सकता. बल्कि वह तो इस पर बहस आमादा होगा कि मीडिया ने ही मुसलमान समाज को "स्टीरियोटाइप" कर डाला है. इस मुद्दे पर बहस, सेमीनार, वर्कशाप, सिम्पोज़ियम आदि संस्थागत खर्चे से करेगा ... मुसलमान और उर्दू तुष्टीकरण के इस आत्मकेंद्रित खेल में मुसलमान महिलाएं बहुत कम हैं. उनका रास्ता कठिन है और विश्वविद्यालय के उर्दू विभागों के इज़्ज़तदार रास्ते से ही वे अपनी मंज़िल तक पहुँच सकती हैं. वहां भी अपने (उर्दू विभाग के) मर्दों का शिकार हो कर वामपंथी शिक्षक गुट में सुरक्षा तलाशती घूमती हैं.

***

शीबा के शब्दों में क्रोध भी है, कड़वाहट भी. इसके उत्तर में क्या कहा जायेगा उसे समझने के लिए किसी विषेश कल्पना शक्ति की आवश्यकता नहीं. "वह तो छिछरी, चरित्रहीन, किस्म की एम्बीशय औरत हैं, आगे आना चाहती है, नयी तस्लीमा बनना चाहती है, यूँ ही उछाल रही हैं" जैसी बातें कही जायेंगी, विषेशकर उन एक्टिविस्ट किस्म के लोगों के द्वारा. कुछ शुभचिंतक कहेंगे, कि बात तो तुम्हारी ठीक है पर इस तरह घर की गंदगी को दूसरों के सामने बाज़ार में धोना गलत बात है, इसको हमें आपस में भीतर से बदलना की कोशिश करनी चाहिये.

दुखती रग पर हाथ रख कर, "राजा के बढ़िया वस्त्र नहीं, राजा तो नंगा है" की बात कहने वाले को ही दोषी समझा जाता है, उसे ही मारने डराने की धमकी देते हैं. ढ़क कर रखो, देख कर भी न देखो, यही नियम है शांति से जीने का.

शीबा अपने समाज की बात कर रहीं हैं, पर बाकी धर्मों वाले भी खेल तो वहीं खेलते हैं. बुर्का पहनाने की ज़िद नहीं करते लेकिन सिर ढ़को, गैर मर्द से बात न करो, जीन्स न पहनो, शर्म नारी का गहना है, पति परमेश्वर है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति यही चाहती है, जैसी बातें भारत के किस समाज में नहीं करते? फर्क इतना है कि बाकी समाजों में शायद इस बारे में बोलने वाले कुछ अधिक हो रहे हैं, भारत के मुसलमान समाज में इस तरह की खुली बात कहने वाले कम हैं!

मंगलवार, दिसंबर 15, 2009

हिंदी, अवधी, मैथिली ... ओचितानो

नियती टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाने कब किससे मिला देती है. ईमेल, ईंटरनेट आदि के आविष्कार से, नियती को टेढ़े मेढ़े बैलगाड़ी वाले रास्तों की जगह नये हाईवे मिल गये हैं .

कुर्बान अली से मेरी मुलाकात ईमेल के द्वारा हुई थी. स्वत्रंता संग्राम में नेता सुभाष चंद्र बोस के साथी, और बाद में समाजवादी पार्टी के डा. लोहिया जी के साथ जुड़े श्री अब्बास अली के पुत्र कुर्बान अली दिल्ली में पत्रकार हैं. कुर्बान की ईमेल के ही माध्यम से मेरी मुलाकात प्रोफेसर सत्यामित्र दुबे से हुई.

डा. राम मनोहर लोहिया पर लिखा प्रोफेसर दुबे का आलेख पढ़ा तो मैंने उन्हें ईमेल लिखा, उत्तर में उन्होंने बताया कि वह मेरे पिता को जानते थे, 1950 के दशक में वह मेरे पिता के साथ लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अखबार "संघर्ष" के दफ्तर में साथ रहते थे. अरे, तभी तो मैं पैदा हुआ था, मैंने उन्हे लिखा. हाँ, मुझे याद है, उन्होंने उन दिनों के बारे में बताया. यह था नियती का खेल, पचपन सालों के बाद इस तरह हमें मिलवाना.

प्रफेसर दुबे के आलेख के साथ साथ, नवंबर 2009 के "इकोनोमिक और पोलिटकल वीकली" पर छपे डा. लोहिया के बारे में दो अन्य आलेख भी पढ़ने को मिले. यह आलेख लिखे हैं सुधँवा देशपाँडे तथा योगेंद्र यादव ने, और इनका विषय है डा. लोहिया का हिंदी को भारत राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन. देशपाँडे जी का आलेख यादव जी के किसी आलेख के उत्तर में लिखा गया है, और यादव जी ने देशपाँडे की टिप्पणियों का उत्तर दिया है. इस बहस का विषय है भाषा के मामले में समाजवादी लोहिया की और वामपंथी विचारकों की सोचों में अंतर.

1950 तथा 1960 के दशकों में होने वाले "हिंदी लाओ" और "अँग्रेजी हटाओ" आंदलनों में अधिकतर सोच अँग्रेजी, हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाओं के बारे में थी. शायद हिंदी से अधिक मिलने वाली भाषाओं जैसे गुजराती, मराठी, बँगाली पर उतना विचार नहीं किया गया था? शायद इस बात पर अधिक विचार नहीं किया गया था कि "हिंदी लाने" का उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, आदि पर क्या असर होगा? इस बहस में लोहिया पर आरोप लगाया गया है कि उनकी सोच में अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में वही उपनिवेशवाद था जिसका आरोप अँग्रेज़ी पर लगाया जाता है, यानि नये बने देश भारत को एक बनाने के लिए अलग अलग भाषाओं की भिन्नता का बलिदान कर दिया जाये.

हिंदी या अंग्रेजी, कौन सी भाषा हो, इस विषय पर मैंने कुछ माह पूर्व ही, "अपनी भाषा" के शीर्षक से लिखी पोस्ट पर भी लिखा था.

***

इटली के विभिन्न प्राँतों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, और साथ ही एक राष्ट्रभाषा है इतालवी जो इटली के तोस्काना प्राँत की बोली थी और जिसे पूरे देश की भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था. हम लोग पिछले दस सालों से बोलोनिया शहर में रहते हैं पर यहाँ की स्थानीय बोलोनियेज़ बोली मुझे समझ नहीं आती, हाँ अपनी पत्नी के उत्तरी इटली के प्राँत वेनेतो की बोली मुझे बोलनी तथा समझनी आती है.

बोलोनिया से बीस किलोमीटर दूर, ईमोला शहर है, जहाँ के लोग कहते हैं कि उनकी बोली बोलोनिया की बोली से भिन्न है. बोलोनिया में आने से पहले, दस साल तक हम लोग ईमोला भी रहे थे, पर मुझे उनकी ईमोला बोली भी समझ नहीं आती, और न ही मैं ईमोला तथा बोलोनिया की भाषा के अंतर को समझ पाता हूँ, मेरे कच्चे कानों को दोनों एक जैसी ही लगती हैं.

बोलोनिया और ईमोला, दोनो शहरों में अपनी स्थानीय बोलियों में किताबें छपती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, नाटक होते हैं, अपनी टीवी चेनल है जो स्थानीय भाषा में समाचार आदि देती है. लेकिन, विद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर इन स्थानीय भाषाओं में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, किसी सरकारी काम में इनका प्रयोग नहीं होता. अगर पिछले बीस सालों के बारे में सोचूँ तो मेरे विचार में इन स्थानीय भाषाओं को बोलने वाले कम होते जा रहे हैं, आज के कुछ बच्चे इन भाषाओं को समझते हैं क्योंकि उनके नाना नानी या दादा दादी इन भाषाओं को घर में बोलते हैं, लेकिन वह स्वयं इन भाषाओं में बात नहीं करते. शायद गाँवों में रहने वाले बच्चे इन भाषओं को अधिक जानते हों? हाँ शहर में इन भाषाओं में बोलना अधिकाँश पिछड़ापन समझा जाता है.

एक तरफ़ से लोग चिंता कर रहे हैं कि इतालवी भाषा में अँग्रेज़ी के शब्द बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर, प्राथमिक विद्यालयों ने भी पहली कक्षा से ही अँग्रेज़ी पढ़ाने का निणर्य लिया है इसलिए नयी पीढ़ी के लोग अधिक अंग्रेज़ी जानते हैं और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से बात करने में सक्षम भी हैं. अखबारों में नौकरी के विज्ञापन अक्सर अँग्रेज़ी भाषा को जानने को महत्व देते हैं. साथ ही लोग घर में बोली जाने वाली बोली को कैसे बचायें, यह भी बहस चलती रहती है.

कुछ महीने पहले मेरा सम्पर्क श्री क्लाऊदियो सल्वान्यो (Claudio Salvagno) से हुआ. उन्होंने कहा कि वह ओचितानो (Ocitano) भाषा में कविता लिखते हैं और अपनी कुछ कविताओं को हिंदी में अनुवाद करके किताब में छपवाना चाहते हैं.

"ओचितानो", यह कौन सी भाषा है? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना था. तब मालूम चला कि यह भाषा उत्तरी इटली और दक्षिण फ्राँस के पहाड़ी भाग में बोली जाती थी. क्लाउदियो का कहना था हिंदी, इतालवी और ओचितानो में छपी इस पुस्तिका की केवल 30 प्रतियाँ छापी जायेंगी, हर पुस्तिका में वहाँ के स्थानीय कलाकार की एक पेंटिंग होगी और हर पुस्तिका की कीमत होगी 250 यूरो, यानि करीब पंद्रह हज़ार रुपये, और इस पुस्तिका की बिक्री से प्राप्त धन को भारत में एक ग्रामीण स्त्री संश्क्तिकरण प्रोजेक्ट को दिया जायेगा.

मैं तुरंत मान गया. कविताओं का अनुवाद आसान नहीं था. जैसे कि क्लाउदियो ने मूल कविता में बर्फ के मुलायम फ़ोहों की तुलना एक इतालवी पकवान, आलुओं से बने मुलायम गोल पास्ता जिसे न्योक्की कहते हैं, से की थी, तो मैं कई दिन तक सोचता रहा था कि हिंदी में किस भारतीय पकवान से यह तुलना की जा सकती है, चावल के गोलों से, या गीले सत्तु से बनी गोलियों से? उनकी कविता में नाम इटली के पहाड़ों मे पायी जानी वाली चिड़िया का होता तो मुझे खोजना पड़ता कि यह चिड़िया क्या भारत में होती है और भारत में उसका क्या नाम होता है?

खैर, आखिरकार अनुवाद पूरा हुआ और मैंने हिंदी में लिखी फाईल क्लाउदियो को भेजी. पुस्तिका छपी तो उसे प्रस्तुत करने के लिए बड़ा समारोह आयोजित किया गया. पुस्तिका का शीर्षक है "शीत के चुम्बन" (Poton d'Unvern). हर पुस्तिका का आकार बहुत बड़ा था, कीमते बक्से में पैंटिंग के साथ बंद की गयी थी. खोल कर देखा तो दिल बैठ गया, छपाई में हिदीं की फाईल बदल गयी थी, और सभी मात्राएँ अपनी जगह से हट कर दूसरी जगह चली गयीं थीं, यानि "दिल" का "दलि", "बिना" का "बनिा".

इतनी मँहगी किताब, प्रसिद्ध कलाकारों की सुंदर कलाकृतियों से सजी, और सारी हिंदी गलत! सोचा कि क्लाउदियो को बताऊँ या नहीं, लेकिन अंत में निर्णय किया कि कुछ न कहना ही उचित होगा. क्लाउदियो के साथ हाथ में वह किताब लिये तस्वीर खिंचाते समय मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला.

शायद एक दिन, कोई भारतीय मेहमान उस किताब को खोलेगा और कहेगा कि सारी हिंदी गलत लिखी गयी है, तो मेरा भाँडा फ़ूट जायेगा, लेकिन तब तक उन सब को गलतफहमी में छोड़ना ही मुझे उचित लगा.

***

डा. लोहिया के हिंदी तथा अन्य भाषाओं से जुड़ी बहस से ओचितानो भाषा में लिखी कविताओं की बात में क्या सम्बंध है, यह तो मुझे भी स्पष्ट समझ नहीं आया, पर लगता है कि दोनो बातें किसी तरह से जुड़ी हुई हैं.

आप का क्या विचार है, हमारी छोटी बड़ी भाषाओं के भविष्य के बारे में?

कुर्बान अली से मेरी मुलाकात ईमेल के द्वारा हुई थी. स्वत्रंता संग्राम में नेता सुभाष चंद्र बोस के साथी, और बाद में समाजवादी पार्टी के डा. लोहिया जी के साथ जुड़े श्री अब्बास अली के पुत्र कुर्बान अली दिल्ली में पत्रकार हैं. कुर्बान की ईमेल के ही माध्यम से मेरी मुलाकात प्रोफेसर सत्यामित्र दुबे से हुई.

डा. राम मनोहर लोहिया पर लिखा प्रोफेसर दुबे का आलेख पढ़ा तो मैंने उन्हें ईमेल लिखा, उत्तर में उन्होंने बताया कि वह मेरे पिता को जानते थे, 1950 के दशक में वह मेरे पिता के साथ लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अखबार "संघर्ष" के दफ्तर में साथ रहते थे. अरे, तभी तो मैं पैदा हुआ था, मैंने उन्हे लिखा. हाँ, मुझे याद है, उन्होंने उन दिनों के बारे में बताया. यह था नियती का खेल, पचपन सालों के बाद इस तरह हमें मिलवाना.

प्रफेसर दुबे के आलेख के साथ साथ, नवंबर 2009 के "इकोनोमिक और पोलिटकल वीकली" पर छपे डा. लोहिया के बारे में दो अन्य आलेख भी पढ़ने को मिले. यह आलेख लिखे हैं सुधँवा देशपाँडे तथा योगेंद्र यादव ने, और इनका विषय है डा. लोहिया का हिंदी को भारत राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन. देशपाँडे जी का आलेख यादव जी के किसी आलेख के उत्तर में लिखा गया है, और यादव जी ने देशपाँडे की टिप्पणियों का उत्तर दिया है. इस बहस का विषय है भाषा के मामले में समाजवादी लोहिया की और वामपंथी विचारकों की सोचों में अंतर.

1950 तथा 1960 के दशकों में होने वाले "हिंदी लाओ" और "अँग्रेजी हटाओ" आंदलनों में अधिकतर सोच अँग्रेजी, हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाओं के बारे में थी. शायद हिंदी से अधिक मिलने वाली भाषाओं जैसे गुजराती, मराठी, बँगाली पर उतना विचार नहीं किया गया था? शायद इस बात पर अधिक विचार नहीं किया गया था कि "हिंदी लाने" का उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, आदि पर क्या असर होगा? इस बहस में लोहिया पर आरोप लगाया गया है कि उनकी सोच में अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में वही उपनिवेशवाद था जिसका आरोप अँग्रेज़ी पर लगाया जाता है, यानि नये बने देश भारत को एक बनाने के लिए अलग अलग भाषाओं की भिन्नता का बलिदान कर दिया जाये.

हिंदी या अंग्रेजी, कौन सी भाषा हो, इस विषय पर मैंने कुछ माह पूर्व ही, "अपनी भाषा" के शीर्षक से लिखी पोस्ट पर भी लिखा था.

***

इटली के विभिन्न प्राँतों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, और साथ ही एक राष्ट्रभाषा है इतालवी जो इटली के तोस्काना प्राँत की बोली थी और जिसे पूरे देश की भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था. हम लोग पिछले दस सालों से बोलोनिया शहर में रहते हैं पर यहाँ की स्थानीय बोलोनियेज़ बोली मुझे समझ नहीं आती, हाँ अपनी पत्नी के उत्तरी इटली के प्राँत वेनेतो की बोली मुझे बोलनी तथा समझनी आती है.

बोलोनिया से बीस किलोमीटर दूर, ईमोला शहर है, जहाँ के लोग कहते हैं कि उनकी बोली बोलोनिया की बोली से भिन्न है. बोलोनिया में आने से पहले, दस साल तक हम लोग ईमोला भी रहे थे, पर मुझे उनकी ईमोला बोली भी समझ नहीं आती, और न ही मैं ईमोला तथा बोलोनिया की भाषा के अंतर को समझ पाता हूँ, मेरे कच्चे कानों को दोनों एक जैसी ही लगती हैं.

बोलोनिया और ईमोला, दोनो शहरों में अपनी स्थानीय बोलियों में किताबें छपती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, नाटक होते हैं, अपनी टीवी चेनल है जो स्थानीय भाषा में समाचार आदि देती है. लेकिन, विद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर इन स्थानीय भाषाओं में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, किसी सरकारी काम में इनका प्रयोग नहीं होता. अगर पिछले बीस सालों के बारे में सोचूँ तो मेरे विचार में इन स्थानीय भाषाओं को बोलने वाले कम होते जा रहे हैं, आज के कुछ बच्चे इन भाषाओं को समझते हैं क्योंकि उनके नाना नानी या दादा दादी इन भाषाओं को घर में बोलते हैं, लेकिन वह स्वयं इन भाषाओं में बात नहीं करते. शायद गाँवों में रहने वाले बच्चे इन भाषओं को अधिक जानते हों? हाँ शहर में इन भाषाओं में बोलना अधिकाँश पिछड़ापन समझा जाता है.

एक तरफ़ से लोग चिंता कर रहे हैं कि इतालवी भाषा में अँग्रेज़ी के शब्द बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर, प्राथमिक विद्यालयों ने भी पहली कक्षा से ही अँग्रेज़ी पढ़ाने का निणर्य लिया है इसलिए नयी पीढ़ी के लोग अधिक अंग्रेज़ी जानते हैं और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से बात करने में सक्षम भी हैं. अखबारों में नौकरी के विज्ञापन अक्सर अँग्रेज़ी भाषा को जानने को महत्व देते हैं. साथ ही लोग घर में बोली जाने वाली बोली को कैसे बचायें, यह भी बहस चलती रहती है.

कुछ महीने पहले मेरा सम्पर्क श्री क्लाऊदियो सल्वान्यो (Claudio Salvagno) से हुआ. उन्होंने कहा कि वह ओचितानो (Ocitano) भाषा में कविता लिखते हैं और अपनी कुछ कविताओं को हिंदी में अनुवाद करके किताब में छपवाना चाहते हैं.

"ओचितानो", यह कौन सी भाषा है? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना था. तब मालूम चला कि यह भाषा उत्तरी इटली और दक्षिण फ्राँस के पहाड़ी भाग में बोली जाती थी. क्लाउदियो का कहना था हिंदी, इतालवी और ओचितानो में छपी इस पुस्तिका की केवल 30 प्रतियाँ छापी जायेंगी, हर पुस्तिका में वहाँ के स्थानीय कलाकार की एक पेंटिंग होगी और हर पुस्तिका की कीमत होगी 250 यूरो, यानि करीब पंद्रह हज़ार रुपये, और इस पुस्तिका की बिक्री से प्राप्त धन को भारत में एक ग्रामीण स्त्री संश्क्तिकरण प्रोजेक्ट को दिया जायेगा.

मैं तुरंत मान गया. कविताओं का अनुवाद आसान नहीं था. जैसे कि क्लाउदियो ने मूल कविता में बर्फ के मुलायम फ़ोहों की तुलना एक इतालवी पकवान, आलुओं से बने मुलायम गोल पास्ता जिसे न्योक्की कहते हैं, से की थी, तो मैं कई दिन तक सोचता रहा था कि हिंदी में किस भारतीय पकवान से यह तुलना की जा सकती है, चावल के गोलों से, या गीले सत्तु से बनी गोलियों से? उनकी कविता में नाम इटली के पहाड़ों मे पायी जानी वाली चिड़िया का होता तो मुझे खोजना पड़ता कि यह चिड़िया क्या भारत में होती है और भारत में उसका क्या नाम होता है?

खैर, आखिरकार अनुवाद पूरा हुआ और मैंने हिंदी में लिखी फाईल क्लाउदियो को भेजी. पुस्तिका छपी तो उसे प्रस्तुत करने के लिए बड़ा समारोह आयोजित किया गया. पुस्तिका का शीर्षक है "शीत के चुम्बन" (Poton d'Unvern). हर पुस्तिका का आकार बहुत बड़ा था, कीमते बक्से में पैंटिंग के साथ बंद की गयी थी. खोल कर देखा तो दिल बैठ गया, छपाई में हिदीं की फाईल बदल गयी थी, और सभी मात्राएँ अपनी जगह से हट कर दूसरी जगह चली गयीं थीं, यानि "दिल" का "दलि", "बिना" का "बनिा".

इतनी मँहगी किताब, प्रसिद्ध कलाकारों की सुंदर कलाकृतियों से सजी, और सारी हिंदी गलत! सोचा कि क्लाउदियो को बताऊँ या नहीं, लेकिन अंत में निर्णय किया कि कुछ न कहना ही उचित होगा. क्लाउदियो के साथ हाथ में वह किताब लिये तस्वीर खिंचाते समय मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला.

शायद एक दिन, कोई भारतीय मेहमान उस किताब को खोलेगा और कहेगा कि सारी हिंदी गलत लिखी गयी है, तो मेरा भाँडा फ़ूट जायेगा, लेकिन तब तक उन सब को गलतफहमी में छोड़ना ही मुझे उचित लगा.

***

डा. लोहिया के हिंदी तथा अन्य भाषाओं से जुड़ी बहस से ओचितानो भाषा में लिखी कविताओं की बात में क्या सम्बंध है, यह तो मुझे भी स्पष्ट समझ नहीं आया, पर लगता है कि दोनो बातें किसी तरह से जुड़ी हुई हैं.

आप का क्या विचार है, हमारी छोटी बड़ी भाषाओं के भविष्य के बारे में?

रविवार, दिसंबर 13, 2009

नये सुपर मानव

मेरी एक डाक्टर मित्र कियारा अफ्रीका में कोंगो में शल्य चिकित्सक यानि सर्जन का काम करती थी. 1992 में एक कार दुर्घटना में उसका दाँया हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हुआ और अंत में उसे कोहनी से ऊपर से काटना पड़ा. बहुत महीनों तक कियारा अस्पतालों में चक्कर काटती रही, शुरु में बहुत हताश थी कि अफ्रीका में अपने काम करने का सपना अधूरा रह गया. फ़िर धीरे धीरे, कियारा ने बाँयें हाथ से लिखना सीखा. हमारे शहर बोलोनिया के पास छोटी सी जगह है बुद्रियो जहाँ कृत्रिम हाथ और पैर बनाने वाला एक ओर्थोपेडिक केंद्र है जो इस कार्य में अपनी तकनीकी दक्षता के लिए यूरोप में प्रसिद्ध है. कई बार मैं कियारा के साथ वहाँ गया.

प्रारम्भ में तो कियारा को एक कृत्रिम बाजू मिली, जिसे लगाने से, अगर गौर से न देखें तो पता नहीं चलता था कि कियारा का दाँया हाथ नहीं है, पर उस कृत्रिम हाथ से कियारा कुछ काम नहीं कर पाती थी. लेकिन फ़िर भी वह वापस कोंगो लौट गयी, जहाँ वह नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पढ़ाने के काम में लग गयी.

हर एक दो सालों में जब भी कियारा वापस इटली आती है, बुद्रियो के ओर्थोपेडिक केंद्र में अपने कृत्रिम हाथ की जाँच कराने जाती है. समय के साथ उसका कृत्रिम हाथ भी बदल गया है, और अब वह अपनी बाजु की बची माँस पेशियों से अपने हाथ से कुछ काम कर सकती है.

कियारा की वजह से शरीर के कृत्रिम अंगों के विषय में मेरी दिलचस्पी बनी और इस क्षेत्र में कोई नयी खोज तो मैं उसके बारे में पढ़ने जानने की कोशिश करता हूँ. इसीलिए जब मैंने टच बायोनिक्स नाम की कम्पनी द्वारा प्रोडिजिट उँगलियों के बनाये जाने के बारे में सुना तो उसके बारे में अधिक जानने की कोशिश की.

अगर किसी की हथेली या उँगलियाँ कट गयी हों तो प्रोडिजिट उँगलियों से वह अपने हाथ का पूरा उपयोग कर सकते हैं. कृत्रिम उँगलियों को बनाने में अब तक सबसे कठिन बात थी उनके हिलने, पकड़ने आदि कामों ऐसा नियंत्रण लाना जिससे बारीक काम जैसे कि उँगली और अँगूठे के बीच में बारीक चीज़ को पकड़ना.

अभी तक कृत्रिम हाथ इस तरह का बारीक काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब प्रोडिजिट से यह भी संभव हो गया है.

यह तकनीकी प्रगति किसके लिए?

एक तरफ़ विज्ञान इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, जो बात कल तक असंभव लगती थी, वह आज संभव हो रही है, पर मेरे विचार में एक प्रश्न हम शायद अक्सर भूल जाते हैं, कि यह प्रगति किसके लिए है? हम सोचते हें कि कोई भी नया आविष्कार होगा तो समय के साथ उसकी कीमत कम हो जायेगी और वह आविष्कार सब जन साधारण तक पहुँचेगा. शायद यह बात उन सब तकनीकी प्रगतियों के लिए सच हो जिनका बाज़ार है, जिनको उपयोग करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, तो बेचने के लिए वह वस्तु देर सवेर सस्ती हो सकती है, जैसे कि मोबाइल टेलीफोन.

लेकिन कृत्रिम अंग जिनका उपयोग कुछ ही लोगों को करना होगा, क्या कभी वह गरीब लोगों या फ़िर मध्यम वर्ग के बस की बात होंगे?

कियारा तो इटली आ कर नया हाथ बनवा सकती है लेकिन जिन गरीब लोगों के लिए काम करती है, उनमें से कितने अफ्रीका के लोग इस तरह का हाथ खरीद सकते हैं? प्रोडिजिट की उँगलियाँ कितनों के काम आयेंगी?

और भारत जैसा देश, जहाँ अमीरी गरीबी की विषमताएँ शायद दुनिया में सबसे अधिक हैं, वहाँ तकनीकी प्रगति किसके काम आयेगी? एक तरफ़ भारत के चिकित्सक और अपोलो जैसे अस्पताल दुनिया में प्रसिद्ध हैं, विदेशों से लोग अपना इलाज करवाने भारत आते हैं, दूसरी ओर दुनिया में दस्त या न्योमोनिया जैसे सामान्य एवं आसानी से इलाज हो सकने वाली बीमारियों से मरने वाले पाँच साल से कम आयु के बच्चों में से 25 प्रतिशत भारत में मरते हैं. तेज़ी से तरक्की करता विकासरत भारत, भुखमरी और अनपढ़ता में भी दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, और विषमताएँ घटने की बजाय बढ़ रही हैं. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार ब्राज़ील में पिछले दशक में आर्थिक विकास के साथ साथ विषमताएँ भी कम हुई हैं जबकि भारत में विषमताएँ बढ़ी हैं.

मेरे एक केनेडा के मित्र ग्रेगोर वोलब्रिंग का कार्यक्षेत्र नेनोटेकनोलोजी जैसी नयी तकनीकें है. ग्रेगोर कहते हैं कि तकनीकी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, नये नये आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए जिनके पास इसकी कीमत चुकाने की क्षमता है. अगर पिछले दो सौ सालों दुनिया में उद्यौगिक विषमताएँ बनी, फ़िर डिजिटल विषमताओं का दौर आया, तो अब नयी तकनीकों की विषमताओं का दौर आ रहा है. पहले विषमताएँ दुनिया के उत्तर में अमरीका, यूरोप आदि देश और दक्षिण में विकासशील देशों के बीच में थी, यह नयी विषमताएँ देशों के बीच में नहीं, अमीरों और गरीबों के बीच होंगी. जिनके पास सामर्थ्य है, वह जीन थैरेपी से तंदरुस्त पैदा होंगे, लम्बा जीवन जीयेंगे, शरीर का कोई अंग कष्ट देगा तो उसे बदल पायेंगे, वे नये सुपर मानव होंगे. जिनके पास सामर्थ्य नहीं, वह दस्तों, बुखारों से वैसे ही मरते रहेंगे जैसे आज मरते हैं.

इस बार कर्नाटक के गाँवों में घूम रहा था तो लोग सरकारी साक्षरता, रोजगार, विकलाँगता आदि विषयों से सम्बधित कार्यक्रमों के बारे में बताते थे, पर साथ ही कहते कि घूसखोरी से कुछ भी करवा लो उसे बदलना कठिन है, जातपात का दबाव कम नहीं होता, कागज़ पर कुछ लिखते हैं पर सच्चाई कुछ और होती है.

कुछ बदलाव आया है पर जितना आना चाहिये था, उतना नहीं. क्या उपाय होगा इसका?

प्रारम्भ में तो कियारा को एक कृत्रिम बाजू मिली, जिसे लगाने से, अगर गौर से न देखें तो पता नहीं चलता था कि कियारा का दाँया हाथ नहीं है, पर उस कृत्रिम हाथ से कियारा कुछ काम नहीं कर पाती थी. लेकिन फ़िर भी वह वापस कोंगो लौट गयी, जहाँ वह नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पढ़ाने के काम में लग गयी.

हर एक दो सालों में जब भी कियारा वापस इटली आती है, बुद्रियो के ओर्थोपेडिक केंद्र में अपने कृत्रिम हाथ की जाँच कराने जाती है. समय के साथ उसका कृत्रिम हाथ भी बदल गया है, और अब वह अपनी बाजु की बची माँस पेशियों से अपने हाथ से कुछ काम कर सकती है.

कियारा की वजह से शरीर के कृत्रिम अंगों के विषय में मेरी दिलचस्पी बनी और इस क्षेत्र में कोई नयी खोज तो मैं उसके बारे में पढ़ने जानने की कोशिश करता हूँ. इसीलिए जब मैंने टच बायोनिक्स नाम की कम्पनी द्वारा प्रोडिजिट उँगलियों के बनाये जाने के बारे में सुना तो उसके बारे में अधिक जानने की कोशिश की.

अगर किसी की हथेली या उँगलियाँ कट गयी हों तो प्रोडिजिट उँगलियों से वह अपने हाथ का पूरा उपयोग कर सकते हैं. कृत्रिम उँगलियों को बनाने में अब तक सबसे कठिन बात थी उनके हिलने, पकड़ने आदि कामों ऐसा नियंत्रण लाना जिससे बारीक काम जैसे कि उँगली और अँगूठे के बीच में बारीक चीज़ को पकड़ना.

अभी तक कृत्रिम हाथ इस तरह का बारीक काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब प्रोडिजिट से यह भी संभव हो गया है.

यह तकनीकी प्रगति किसके लिए?

एक तरफ़ विज्ञान इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, जो बात कल तक असंभव लगती थी, वह आज संभव हो रही है, पर मेरे विचार में एक प्रश्न हम शायद अक्सर भूल जाते हैं, कि यह प्रगति किसके लिए है? हम सोचते हें कि कोई भी नया आविष्कार होगा तो समय के साथ उसकी कीमत कम हो जायेगी और वह आविष्कार सब जन साधारण तक पहुँचेगा. शायद यह बात उन सब तकनीकी प्रगतियों के लिए सच हो जिनका बाज़ार है, जिनको उपयोग करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, तो बेचने के लिए वह वस्तु देर सवेर सस्ती हो सकती है, जैसे कि मोबाइल टेलीफोन.

लेकिन कृत्रिम अंग जिनका उपयोग कुछ ही लोगों को करना होगा, क्या कभी वह गरीब लोगों या फ़िर मध्यम वर्ग के बस की बात होंगे?

कियारा तो इटली आ कर नया हाथ बनवा सकती है लेकिन जिन गरीब लोगों के लिए काम करती है, उनमें से कितने अफ्रीका के लोग इस तरह का हाथ खरीद सकते हैं? प्रोडिजिट की उँगलियाँ कितनों के काम आयेंगी?

और भारत जैसा देश, जहाँ अमीरी गरीबी की विषमताएँ शायद दुनिया में सबसे अधिक हैं, वहाँ तकनीकी प्रगति किसके काम आयेगी? एक तरफ़ भारत के चिकित्सक और अपोलो जैसे अस्पताल दुनिया में प्रसिद्ध हैं, विदेशों से लोग अपना इलाज करवाने भारत आते हैं, दूसरी ओर दुनिया में दस्त या न्योमोनिया जैसे सामान्य एवं आसानी से इलाज हो सकने वाली बीमारियों से मरने वाले पाँच साल से कम आयु के बच्चों में से 25 प्रतिशत भारत में मरते हैं. तेज़ी से तरक्की करता विकासरत भारत, भुखमरी और अनपढ़ता में भी दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, और विषमताएँ घटने की बजाय बढ़ रही हैं. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार ब्राज़ील में पिछले दशक में आर्थिक विकास के साथ साथ विषमताएँ भी कम हुई हैं जबकि भारत में विषमताएँ बढ़ी हैं.

मेरे एक केनेडा के मित्र ग्रेगोर वोलब्रिंग का कार्यक्षेत्र नेनोटेकनोलोजी जैसी नयी तकनीकें है. ग्रेगोर कहते हैं कि तकनीकी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, नये नये आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए जिनके पास इसकी कीमत चुकाने की क्षमता है. अगर पिछले दो सौ सालों दुनिया में उद्यौगिक विषमताएँ बनी, फ़िर डिजिटल विषमताओं का दौर आया, तो अब नयी तकनीकों की विषमताओं का दौर आ रहा है. पहले विषमताएँ दुनिया के उत्तर में अमरीका, यूरोप आदि देश और दक्षिण में विकासशील देशों के बीच में थी, यह नयी विषमताएँ देशों के बीच में नहीं, अमीरों और गरीबों के बीच होंगी. जिनके पास सामर्थ्य है, वह जीन थैरेपी से तंदरुस्त पैदा होंगे, लम्बा जीवन जीयेंगे, शरीर का कोई अंग कष्ट देगा तो उसे बदल पायेंगे, वे नये सुपर मानव होंगे. जिनके पास सामर्थ्य नहीं, वह दस्तों, बुखारों से वैसे ही मरते रहेंगे जैसे आज मरते हैं.

इस बार कर्नाटक के गाँवों में घूम रहा था तो लोग सरकारी साक्षरता, रोजगार, विकलाँगता आदि विषयों से सम्बधित कार्यक्रमों के बारे में बताते थे, पर साथ ही कहते कि घूसखोरी से कुछ भी करवा लो उसे बदलना कठिन है, जातपात का दबाव कम नहीं होता, कागज़ पर कुछ लिखते हैं पर सच्चाई कुछ और होती है.

कुछ बदलाव आया है पर जितना आना चाहिये था, उतना नहीं. क्या उपाय होगा इसका?

सोमवार, नवंबर 09, 2009

चुप्पी का झूठ

विकास, विश्वीकरण, उदारवाद एवं पश्चिमी उपनिवेशवाद जैसे विषयों पर लिखने बोलने वाले भारतीय विचारक, श्री यश टँडन के एक लेख में रूसी कवि येवतूशेंको की एक बात का ज़िक्र है. येवतूशेंको ने कहा, "जब सच की जगह चुप्पी ले लेती है, वह चुप्पी एक झूठ है". येवतूशेंको का प्रश्न उनसे था जिन्हें मालूम था कि क्या हो रहा है लेकिन वह लोग चुप रहे.

इस बात को देर तक सोचता रहा. कितनी बार ऐसा होता है कि रिश्तों की वजह से, जान पहचान की वजह से, किसी का दिल न दुखे यह सोच कर, या फ़िर भविष्य में होने वाले किसी फायदे का सोच कर, कितनी बार गलत बात को जान कर भी, मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ, इसलिए भी कि झूठ बोलने की वजाय चुप रहना अधिक नैतिक लगता है.

पर मित्रता तथा पारिवारिक रिश्तों में "सच" बोलने का अर्थ क्या उन रिश्तों में कड़वाहट नहीं भर देगा? शायद येवतूशेंको की बात तभी महत्वपूर्ण है जब ताकतवर लोग या संस्थाएँ लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उसके सामने चुप नहीं रहना चाहिये, आम जीवन में बिना चुप्पी के रहना बहुत कठिन होगा?

इस बात को देर तक सोचता रहा. कितनी बार ऐसा होता है कि रिश्तों की वजह से, जान पहचान की वजह से, किसी का दिल न दुखे यह सोच कर, या फ़िर भविष्य में होने वाले किसी फायदे का सोच कर, कितनी बार गलत बात को जान कर भी, मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ, इसलिए भी कि झूठ बोलने की वजाय चुप रहना अधिक नैतिक लगता है.

पर मित्रता तथा पारिवारिक रिश्तों में "सच" बोलने का अर्थ क्या उन रिश्तों में कड़वाहट नहीं भर देगा? शायद येवतूशेंको की बात तभी महत्वपूर्ण है जब ताकतवर लोग या संस्थाएँ लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उसके सामने चुप नहीं रहना चाहिये, आम जीवन में बिना चुप्पी के रहना बहुत कठिन होगा?

मंगलवार, नवंबर 03, 2009

प्राकृतिक यानि जँगली, असभ्य

बहुत साल पहले जब पहली बार इटली में आया था तो अस्पताल में मेरे एक मित्र ने एक दिन मुझसे कुछ हिचकिचा कर कहा कि बुरा नहीं मानो पर तुम्हारे शरीर से तेज़ गंध आती है, तुम डियोडोरेंट क्यों नहीं लगाते? मुझे समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दूँ. बुरा तो लगा पर साथ ही मन में कुछ दुविधा सी भी उठी. डियोडोरेंट क्या होता यह मालूम नहीं था, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, यह नहीं मालूम था. पर साथ ही मन में विचार था कि मानव शरीर की गंध, विषेशकर नये जवान होते पुरुष की गंध अच्छी होती है, सेक्सी होती है, जिससे लड़कियाँ आकर्शित होती हैं. जबकि मेरे इतालवी मित्र का कहना था कि इस तरह की तेज़ गंध से, लड़कियाँ मेरे करीब भी नहीं आयेंगी.

जब पहली बार प्रेम हुआ और एक लड़की के करीब आने का मौका मिला तो यही सबक दोबारा सुना कि लड़की की करीबी चाहिये तो पहले स्वयं को तैयार करना चाहिये, दाँत ब्रश करने चाहिये, माउथ फ्रेशनर यानि मुँह की गंध को सुगंधित करने वाला स्प्रे का प्रयोग करना चाहिये, अच्छी तरह से डेयोडोरेंट यानि शरीर की गंध मिटाने वाला स्प्रे बगल में और जहाँ बाल हों, वहाँ लगाना चाहिये. यह सब नहीं करेंगे तो आप असभ्य समझे जायेंगे.

अपनी प्रेयसी को करीब से जाना तो समझा कि यह उपदेश केवल मेरे लिए नहीं था, वह स्वयं भी इसमें पूरा विश्वास रखती थी. जब हम करीब होते तो उसके शरीर से सभी सुगंधित लगता, कहीं प्राकृतिक गंध नहीं मालूम चलती.

"मैं टेल्कम पाउडर लगाता हूँ" मैंने बताया था कि मैं शरीर से सुगंध आये, इसके लिए बिल्कुल अपरिचित नहीं हूँ. "पसीने से मिल कर, टेल्कम पाउडर भी दुर्गंध सी बन जाती है, और टेल्कम पाउडर की गंध तो अस्पताल वाली गंध लगती है", मेरी प्रेयसी ने नाक सिकोड़ ली थी.

बस में आप बैठे हों तो कोई पास न बैठे, या पास से उठ कर चला जाये, तो आप को कैसा लगेगा? फ़िर पीछे जा कर किसी अन्य से बात करते हुए कहे कि "जाने कहाँ से यह जँगली लोग चले आते हैं, कैसी अजीब सी गंध आती है इनसे!", तो आप को कैसा लगेगा? मुझ पर मित्र की कही या प्रेयसी की कही बात का उतना असर नहीं हुआ था जितना बस में हुई इस घटना का हुआ. तब सो जो डियोडोरेंट लगाना शुरु किया, कभी नहीं बंद किया, बल्कि कभी न मिले तो अजीब सी परेशानी होती है कि कैसे बाहर जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे.

यही आज के बाजार केंद्रित जीवन का नियम बनता जा रहा है कि कुछ भी प्राकृतिक हो, वह असभ्य है, जँगली है, इसलिए आप बाज़ार से नयी नयी चीज़ें खरीदिये. शरीर ही, घर को भी डियोडोरेंट चाहिये, ताकि आप घर में घुसें तो सुंदर महक आये. हर कमरे से भिन्न महक आनी चाहिये. कमरे में सफाई करनी हो तो पानी में मिलाने वाला डिटर्जेंट सुगंधित होना चाहिये. कपड़े धोने हों तो उसमें साबुन सुगंधित होना चाहिये. टायलेट में तो सुगंधित करने वाले पदार्थों की कमी नहीं, नीचे पाखाना पोचने वाला सुंगधित कागज़ से ले कर, हाथ थोने के लिए सगंधित साबुन तक.

इनके विज्ञापन टीवी, पत्रिकाओं, अखबारों में हर जगह दिखते हैं, जो कहते हैं कि सुगंधित होंगे तो मनचाही लड़की मिलेगी, या फ़िर लड़कियाँ आपके पीछे लाईन लगायेंगी. यहाँ कुछ इसी तरह के विज्ञापन प्रस्तुत हैं.

तो आप किसमें विश्वास रखते हैं, प्राकृतिक असभ्यता में या कृत्रिम सुगंधता में?

जब पहली बार प्रेम हुआ और एक लड़की के करीब आने का मौका मिला तो यही सबक दोबारा सुना कि लड़की की करीबी चाहिये तो पहले स्वयं को तैयार करना चाहिये, दाँत ब्रश करने चाहिये, माउथ फ्रेशनर यानि मुँह की गंध को सुगंधित करने वाला स्प्रे का प्रयोग करना चाहिये, अच्छी तरह से डेयोडोरेंट यानि शरीर की गंध मिटाने वाला स्प्रे बगल में और जहाँ बाल हों, वहाँ लगाना चाहिये. यह सब नहीं करेंगे तो आप असभ्य समझे जायेंगे.

अपनी प्रेयसी को करीब से जाना तो समझा कि यह उपदेश केवल मेरे लिए नहीं था, वह स्वयं भी इसमें पूरा विश्वास रखती थी. जब हम करीब होते तो उसके शरीर से सभी सुगंधित लगता, कहीं प्राकृतिक गंध नहीं मालूम चलती.

"मैं टेल्कम पाउडर लगाता हूँ" मैंने बताया था कि मैं शरीर से सुगंध आये, इसके लिए बिल्कुल अपरिचित नहीं हूँ. "पसीने से मिल कर, टेल्कम पाउडर भी दुर्गंध सी बन जाती है, और टेल्कम पाउडर की गंध तो अस्पताल वाली गंध लगती है", मेरी प्रेयसी ने नाक सिकोड़ ली थी.

बस में आप बैठे हों तो कोई पास न बैठे, या पास से उठ कर चला जाये, तो आप को कैसा लगेगा? फ़िर पीछे जा कर किसी अन्य से बात करते हुए कहे कि "जाने कहाँ से यह जँगली लोग चले आते हैं, कैसी अजीब सी गंध आती है इनसे!", तो आप को कैसा लगेगा? मुझ पर मित्र की कही या प्रेयसी की कही बात का उतना असर नहीं हुआ था जितना बस में हुई इस घटना का हुआ. तब सो जो डियोडोरेंट लगाना शुरु किया, कभी नहीं बंद किया, बल्कि कभी न मिले तो अजीब सी परेशानी होती है कि कैसे बाहर जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे.

यही आज के बाजार केंद्रित जीवन का नियम बनता जा रहा है कि कुछ भी प्राकृतिक हो, वह असभ्य है, जँगली है, इसलिए आप बाज़ार से नयी नयी चीज़ें खरीदिये. शरीर ही, घर को भी डियोडोरेंट चाहिये, ताकि आप घर में घुसें तो सुंदर महक आये. हर कमरे से भिन्न महक आनी चाहिये. कमरे में सफाई करनी हो तो पानी में मिलाने वाला डिटर्जेंट सुगंधित होना चाहिये. कपड़े धोने हों तो उसमें साबुन सुगंधित होना चाहिये. टायलेट में तो सुगंधित करने वाले पदार्थों की कमी नहीं, नीचे पाखाना पोचने वाला सुंगधित कागज़ से ले कर, हाथ थोने के लिए सगंधित साबुन तक.

इनके विज्ञापन टीवी, पत्रिकाओं, अखबारों में हर जगह दिखते हैं, जो कहते हैं कि सुगंधित होंगे तो मनचाही लड़की मिलेगी, या फ़िर लड़कियाँ आपके पीछे लाईन लगायेंगी. यहाँ कुछ इसी तरह के विज्ञापन प्रस्तुत हैं.

तो आप किसमें विश्वास रखते हैं, प्राकृतिक असभ्यता में या कृत्रिम सुगंधता में?

रविवार, नवंबर 01, 2009

कौन सी भाषा?

कल यहाँ बोलोनिया के करीब ही एक शहर फैरारा में इतालवी पत्रिका इंतरनात्ज़ोनाले (Internazionale) ने साहित्यक समारोह का आयोजन किया था जिसमें एक गोष्ठी का विषय था, "हिंसा के समय में लेखन". इसमें भाग ले रहे थे पलिस्तीनी लेखिका सुआद अमेरी, श्री लंका के लेखक रोमेश गुनेसेकेरा, जिबूटी के लेखक अब्दुरहमान वाबेरी तथा उनसे बात कर रहीं थीं इतालवी लेखिका और पत्रकार मरिया नेदोत्तो.

सुआद, रोमेश तथा अब्दुरहमान, तीनो लेखकों ने अपने लेखन में अपने देशों में होने वाली हिँसा के बारे में लिखा है. मैंने तीनों में से किसी की भी कोई किताब नहीं पढ़ी और गोष्ठी में जाने से पहले उनके बारे में कुछ जानता भी नहीं था. पर उनकी बातों से तीनो का लिखने और सोचने का तरीका भिन्न लगा.

अब्दुरहमान अपनी पुस्तक "संयुक्त राष्ट्र अफ्रीका में" के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें उल्टी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ अफ्रीका अमीर और ताकतवर है और यूरोप गरीब तथा पिछड़ा, और इस तरह वह अफ्रीका के बारे में की जाने वाली हर बात को और अफ्रीकी गरीब प्रवासियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार को उल्ट कर देखते हैं कि यही बात अगर यूरोप वासियों के लिए की जाये तो कैसी लगेगी? उनकी सोच का तरीका मुझे दिमागी लगा.

रोमेश अपनी पुस्तक "द रीफ़" के लिए बुक्कर पुररस्कार के लिए नामाँकित किये गये थे. उनकी बातों और बोलने के तरीके से लगा कि उनकी किताबों में सुंदर विवरण, पात्रों की भावनाएँ और उनके भीतर होने वाले मानसिक द्वंद मिलेंगे, और इस तरह उनकी सोच का तरीका मुझे अधिक भावनात्मक लगा.

अब्दुरहमान और रोमेश दोनो लेखकों जैसी भाषा में भी बात कर रहे थे, जिसमें अपने लेखन के बारे में जटिल विचारों की विवेचना थी.

इनके मुकाबले में सुआद का बातचीत का तरीका बिल्कुल सीधा साधा था, अपने रोज़ के अनुभवों से भरा. सुआद पेशे से आरकिटेक्ट भी हैं, उनकी कई किताबें जैसे "शेरोन और मेरी सास" अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सैलर रही हैं. उनके लेखन में विचार, विवेचना कम, सिर्फ हर दिन का जीता जागता अनुभव ही अधिक महत्वपूर्ण लगा.

मरिया ने तीनो से पूछा कि आप तीनो लोग हिंसा के बारे में लिखते हो लेकिन आप के लेखन में कोई हिंसा वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता, क्यों? तीनो का कहना था कि हिंसा के बारे में बात करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि लेखक के लेखन में भी हिंसा हो, बल्कि लेखन में हिसंक शब्दों का प्रयोग करने से लेखन कम प्रभावशाली हो जाता है.

इस बात को ले कर देर तक सोच रहा हूँ. यह बात केवल लेखन पर नहीं सभी सृजनात्मक विधियों पर लागू होती है, जिनमें फ़िल्म और कला भी शामिल हैं. आजकल का लेखन तो जीवन को जैसा है वैसा ही बताने को सही नहीं मानता है, कि किसी बात को छुपाया नहीं जाना चाहिये? सेक्स के बारे में स्पष्ट लिखना क्या आज के लेखन के लिए आवश्यक नहीं, इसके बारे में दलील है कि यह विषय इतने झूठे पर्दों के पीछे छुपे हैं जिनसे इनका बाहर निकलना ज़रूरी हो गया है. यही बात भाषा के बारे में की जा रही है, जैसे कि गालियों का प्रयोग. अँग्रेजी, इतालवी साहित्य में तो यह बहुत पहले से होने लगा था लेकिन हिंदी साहित्य, सिनेमा और कला में यह बदलाव हो रहा है.

तो फ़िर हिंसा के बारे में तीनो लेखकों ने यह क्यों कहा कि हिंसा को हिसा के शब्दों के बिना कहा जाये तो अधिक प्रभावशाली होगा?

सुआद, रोमेश तथा अब्दुरहमान, तीनो लेखकों ने अपने लेखन में अपने देशों में होने वाली हिँसा के बारे में लिखा है. मैंने तीनों में से किसी की भी कोई किताब नहीं पढ़ी और गोष्ठी में जाने से पहले उनके बारे में कुछ जानता भी नहीं था. पर उनकी बातों से तीनो का लिखने और सोचने का तरीका भिन्न लगा.

अब्दुरहमान अपनी पुस्तक "संयुक्त राष्ट्र अफ्रीका में" के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें उल्टी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ अफ्रीका अमीर और ताकतवर है और यूरोप गरीब तथा पिछड़ा, और इस तरह वह अफ्रीका के बारे में की जाने वाली हर बात को और अफ्रीकी गरीब प्रवासियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार को उल्ट कर देखते हैं कि यही बात अगर यूरोप वासियों के लिए की जाये तो कैसी लगेगी? उनकी सोच का तरीका मुझे दिमागी लगा.

रोमेश अपनी पुस्तक "द रीफ़" के लिए बुक्कर पुररस्कार के लिए नामाँकित किये गये थे. उनकी बातों और बोलने के तरीके से लगा कि उनकी किताबों में सुंदर विवरण, पात्रों की भावनाएँ और उनके भीतर होने वाले मानसिक द्वंद मिलेंगे, और इस तरह उनकी सोच का तरीका मुझे अधिक भावनात्मक लगा.

अब्दुरहमान और रोमेश दोनो लेखकों जैसी भाषा में भी बात कर रहे थे, जिसमें अपने लेखन के बारे में जटिल विचारों की विवेचना थी.

इनके मुकाबले में सुआद का बातचीत का तरीका बिल्कुल सीधा साधा था, अपने रोज़ के अनुभवों से भरा. सुआद पेशे से आरकिटेक्ट भी हैं, उनकी कई किताबें जैसे "शेरोन और मेरी सास" अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सैलर रही हैं. उनके लेखन में विचार, विवेचना कम, सिर्फ हर दिन का जीता जागता अनुभव ही अधिक महत्वपूर्ण लगा.

मरिया ने तीनो से पूछा कि आप तीनो लोग हिंसा के बारे में लिखते हो लेकिन आप के लेखन में कोई हिंसा वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता, क्यों? तीनो का कहना था कि हिंसा के बारे में बात करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि लेखक के लेखन में भी हिंसा हो, बल्कि लेखन में हिसंक शब्दों का प्रयोग करने से लेखन कम प्रभावशाली हो जाता है.

इस बात को ले कर देर तक सोच रहा हूँ. यह बात केवल लेखन पर नहीं सभी सृजनात्मक विधियों पर लागू होती है, जिनमें फ़िल्म और कला भी शामिल हैं. आजकल का लेखन तो जीवन को जैसा है वैसा ही बताने को सही नहीं मानता है, कि किसी बात को छुपाया नहीं जाना चाहिये? सेक्स के बारे में स्पष्ट लिखना क्या आज के लेखन के लिए आवश्यक नहीं, इसके बारे में दलील है कि यह विषय इतने झूठे पर्दों के पीछे छुपे हैं जिनसे इनका बाहर निकलना ज़रूरी हो गया है. यही बात भाषा के बारे में की जा रही है, जैसे कि गालियों का प्रयोग. अँग्रेजी, इतालवी साहित्य में तो यह बहुत पहले से होने लगा था लेकिन हिंदी साहित्य, सिनेमा और कला में यह बदलाव हो रहा है.

तो फ़िर हिंसा के बारे में तीनो लेखकों ने यह क्यों कहा कि हिंसा को हिसा के शब्दों के बिना कहा जाये तो अधिक प्रभावशाली होगा?

प्रधानमंत्री का सेक्स जीवन

इटली के प्रधानमंत्री करोड़पति, उद्योगपति, टीवी चैनल, अखबारों, पत्रिकाओं के मालिक श्री बरलुस्कोनी शुरु से ही कुछ विवादों से जुड़े रहे हैं. कभी जर्मनी की अधिपति एँजेला मर्कर को कुछ कहा, कभी उँगलियों से साँकेतिक भाषा में घटिया सा मज़ाक किया, कभी बोले कि मैं जब तक चुनाव जीतूँगा नहीं तब तक सेक्स से दूर रहूँगा, कभी अमरीकी राष्ट्रपति को धूप से साँवले हुए रंग वाला कहा, यानि कि हर सप्ताह उनका कोई नया ही समाचार होता है.

लेकिन पिछले कई महीनों से, जब से उनकी पत्नि वेरोनिका ने उन पर आरोप लगाया कि वह नाबालिग लड़कियों से सम्बंध रखते हैं और उनसे अलग होने की माँग की, तब से उनके सेक्स जीवन की खुलेआम बातों ने हचलच सी मचा दी है. दक्षिण इटली के एक बिज़नेसमेन ने बताया कि कैसे वह उनके द्वारा आयोजित पार्टियों में पढ़ी लिखी, माडल बनने की इच्छा रखने वाली युवतियाँ तथा छुटपुट अभिनेत्रियाँ भेजते थे, जिनसे स्पष्ट कहा जाता था कि अगर वह रात को रुक कर प्रधानमंत्री के साथ सोयेंगी तो उन्हें अतिरिक्त पैसा मिलेगा.

वह इनमें से कुछ युवतियों को कुछ वायदे भी करते जैसे कि तुम्हें सँसद का सदस्य बनवाऊँगा, या योरोपियन संसद का सदस्यता दिलाऊँगा, या टीवी में काम दिलाऊँगा. अपने वादों से मुकरने वाले भी नहीं थे वह. सचमुच उन्होंने कुछ युवतियों को युरोपीय संसद के चुनाव में अपनी पार्टी का टिकट दिया पर जब अखबारों में यह बात निकली तो बात बदल दी.

इस सेक्स स्कैंडल की बात से बरलुस्कोनी जी कुछ विषेश नहीं घबराये हैं, बल्कि इसका फायदा उठाया उन्होंने सबको यह बताने के लिए कि छहत्तर साल के हो कर भी, अभी भी उनमें हर रात को नयी युवती के साथ संभोग करने का दम है. जब किसी ने कहा कि वे वियागरा जैसी गोली का उपयोग करते हैं तो उन्होंने उस पर मान हानि का मुकदमा कर दिया और बयान दिया कि उन्हें वियागरा जैसी गोलियों की आवश्यकता नहीं. देश के प्राईवेट टीवी चैनल तो उनके हैं ही, राष्ट्रीय चैनलों पर भी उनका ज़ोर है इस लिए कुछ अपवाद छोड़ कर अधिकतर टीवी के पत्रकार उनके बारे में कुछ नहीं कहते. विपक्ष के दो अखबारों पर भी उन्होंने मानहानी का मुकदमा कर के उन्हें चुप कराने की कोशिश की है.

लेकिन अब छोटे छोटे अखबार भी उनके बारे में इस तरह की बातें छाप रहे हैं कि पढ़ कर आप दंग रह जायें कि क्या इस तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री के बारे में की जा सकती है? जैसे आज के हमारे स्थानीय अखबार का मिकेले कावालिएरे का बनाया एक कार्टून देखिये. इस कार्टून में "स्कोपो" शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ "लक्ष्य" भी हो सकता है और "संभोग करना" भी.

कार्टून का शाब्दिक अनुवाद हैः

"हर सुबह सात बज कर बीस मिनट पर मैं शीशे में स्वयं को देखता हूँ और पूछता हूँ, प्रधानमंत्री आज आप के जीवन का क्या लक्ष्य है?"

"लक्ष्य?"

"क्या लक्ष्य?"

"संभोग करो".

कहते हैं कि बरलुस्कोनी जी की लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है, कि इटली के आम लोगों को इस तरह की बातों की कोई परवाह नहीं, यह तो केवल थोड़े से अधिक पढ़े लिखे लोग हैं जो इन बातों को उछाल रहे हैं. पर मुझे लगता है कि बात उनके हाथ से निकल रही है और लोगों में रोष बढ़ रहा है.

लेकिन पिछले कई महीनों से, जब से उनकी पत्नि वेरोनिका ने उन पर आरोप लगाया कि वह नाबालिग लड़कियों से सम्बंध रखते हैं और उनसे अलग होने की माँग की, तब से उनके सेक्स जीवन की खुलेआम बातों ने हचलच सी मचा दी है. दक्षिण इटली के एक बिज़नेसमेन ने बताया कि कैसे वह उनके द्वारा आयोजित पार्टियों में पढ़ी लिखी, माडल बनने की इच्छा रखने वाली युवतियाँ तथा छुटपुट अभिनेत्रियाँ भेजते थे, जिनसे स्पष्ट कहा जाता था कि अगर वह रात को रुक कर प्रधानमंत्री के साथ सोयेंगी तो उन्हें अतिरिक्त पैसा मिलेगा.

वह इनमें से कुछ युवतियों को कुछ वायदे भी करते जैसे कि तुम्हें सँसद का सदस्य बनवाऊँगा, या योरोपियन संसद का सदस्यता दिलाऊँगा, या टीवी में काम दिलाऊँगा. अपने वादों से मुकरने वाले भी नहीं थे वह. सचमुच उन्होंने कुछ युवतियों को युरोपीय संसद के चुनाव में अपनी पार्टी का टिकट दिया पर जब अखबारों में यह बात निकली तो बात बदल दी.

इस सेक्स स्कैंडल की बात से बरलुस्कोनी जी कुछ विषेश नहीं घबराये हैं, बल्कि इसका फायदा उठाया उन्होंने सबको यह बताने के लिए कि छहत्तर साल के हो कर भी, अभी भी उनमें हर रात को नयी युवती के साथ संभोग करने का दम है. जब किसी ने कहा कि वे वियागरा जैसी गोली का उपयोग करते हैं तो उन्होंने उस पर मान हानि का मुकदमा कर दिया और बयान दिया कि उन्हें वियागरा जैसी गोलियों की आवश्यकता नहीं. देश के प्राईवेट टीवी चैनल तो उनके हैं ही, राष्ट्रीय चैनलों पर भी उनका ज़ोर है इस लिए कुछ अपवाद छोड़ कर अधिकतर टीवी के पत्रकार उनके बारे में कुछ नहीं कहते. विपक्ष के दो अखबारों पर भी उन्होंने मानहानी का मुकदमा कर के उन्हें चुप कराने की कोशिश की है.

लेकिन अब छोटे छोटे अखबार भी उनके बारे में इस तरह की बातें छाप रहे हैं कि पढ़ कर आप दंग रह जायें कि क्या इस तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री के बारे में की जा सकती है? जैसे आज के हमारे स्थानीय अखबार का मिकेले कावालिएरे का बनाया एक कार्टून देखिये. इस कार्टून में "स्कोपो" शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ "लक्ष्य" भी हो सकता है और "संभोग करना" भी.

कार्टून का शाब्दिक अनुवाद हैः

"हर सुबह सात बज कर बीस मिनट पर मैं शीशे में स्वयं को देखता हूँ और पूछता हूँ, प्रधानमंत्री आज आप के जीवन का क्या लक्ष्य है?"

"लक्ष्य?"

"क्या लक्ष्य?"

"संभोग करो".

कहते हैं कि बरलुस्कोनी जी की लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है, कि इटली के आम लोगों को इस तरह की बातों की कोई परवाह नहीं, यह तो केवल थोड़े से अधिक पढ़े लिखे लोग हैं जो इन बातों को उछाल रहे हैं. पर मुझे लगता है कि बात उनके हाथ से निकल रही है और लोगों में रोष बढ़ रहा है.

सदस्यता लें

संदेश (Atom)

इस वर्ष के लोकप्रिय आलेख

-

हिन्दू जगत के देवी देवता दुनिया की हर बात की खबर रखते हैं, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनकी दृष्टि से छुप सके। मुझे तलाश है उस देवी या द...

-

अगर लोकगीतों की बात करें तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हम मनोरंजन तथा संस्कृति की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय समाज में लोकगीतों का ऐतिहासिक दृष...

-

अँग्रेज़ी की पत्रिका आऊटलुक में बँगलादेशी मूल की लेखिका सुश्री तस्लीमा नसरीन का नया लेख निकला है जिसमें तस्लीमा कुरान में दिये गये स्त्री के...

-

पिछले तीन-चार सौ वर्षों को " लिखाई की दुनिया " कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय में मानव इतिहास में पहली बार लिखने-पढ़ने की क्षमता ...

-

पत्नी कल कुछ दिनों के लिए बेटे के पास गई थी और मैं घर पर अकेला था, तभी इस लघु-कथा का प्लॉट दिमाग में आया। ***** सुबह नींद खुली तो बाहर अभी ...

-

सुबह साइकल पर जा रहा था. कुछ देर पहले ही बारिश रुकी थी. आसपास के पत्ते, घास सबकी धुली हुई हरयाली अधिक हरी लग रही थी. अचानक मन में गाना आया &...

-

हमारे घर में एक छोटा सा बाग है, मैं उसे रुमाली बाग कहता हूँ, क्योंकि वो छोटे से रुमाल जैसा है। उसमें एक झूला है, बाहर की सड़क की ओर पीठ किये,...

-

हमारे एक पड़ोसी का परिवार बहुत अनोखा है. यह परिवार है माउरा और उसके पति अंतोनियो का. माउरा के दो बच्चे हैं, जूलिया उसके पहले पति के साथ हुई ...

-

२५ मार्च १९७५ को भी होली का दिन था। उस दिन सुबह पापा (ओमप्रकाश दीपक) को ढाका जाना था, लेकिन रात में उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन दिनों वह एं...

-

गृत्समद आश्रम के प्रमुख ऋषि विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, जब उन्हें समाचार मिला कि उनसे मिलने उनके बचपन के मित्र विश्वामित्र आश्रम के ऋषि ग...