कभी कभी मन में आता है कि टिप्पणियों ने क्या बिगाड़ा किसी का जो उनकी कहीं कोई पूछ नहीं है? रो धो कर चिट्ठा चर्चा के बाद अगर जगह बचे तो कभी कभी लिख देते हैं, "आज की टिप्पणी". यानि चिट्ठे में कुछ भी लिखिये, गरिमामय माना जायेगा और टिप्पणी में भगवद् गीता भी दीजिये तो लोग पूछेंगे नहीं.

यानि कि टिप्पणियाँ चिट्ठा जगत का अफ्रीका हैं, किसी कमज़ोर देवता के बच्चे हैं, समाज के हाशिये से बाहर निकाले विकलाँग हैं या फ़िर अनचाही भारतीय बेटियाँ हैं या देवदास की चँद्रमुखी हैं, जो किसी को उनकी भावना की परवाह ही नहीं है?

आज मेरी तरफ़ से बेचारी टिप्पणियों के शोषण के विरुद्ध उठाये आँदोलन में छोटा सा सहयोग, अपने चिट्ठे पर आई कुछ टिप्पणियों की प्रस्तुती से.

मेरे सबसे प्रिय टिप्पणी लिखने वाले हैं श्री सँजय बेंगाणी जी. उनकी टिप्पणियों में सरलता होती है पर खाली चिट्ठे को देख कर जब मायूसी हो रही हो हो तो उनकी टिप्पणियाँ मन को सहारा देती है. प्रस्तुत है उनकी एक सरल टिप्पणी, "शीर्षक से लगा आप किसी जंगल से सचमुच की नील गाय की तस्वीर उतार लाए हैं. हरी घास पर नीली गाय बहुत भली लग रही हैं. कम से कम यातायात को बाधित तो नहीं करती."

धाँसू डायलाग खोजने के मेरे निमंत्रण पर बहुत सी सुंदर टिप्पणियाँ मिली जैसे अमित का मुगलेआज़म फिल्म का डायलाग, "काँटों को मुरझाने का ख़ौफ़ नहीं होता" और अनुराग श्रीवास्तव का लिखना, "यह पता नही किस फ़िल्म का संवाद है लेकिन सोचने पर मजबूर करता है "हम एक लमहे में सारी ज़िंदगी जी लेते हैं।" पक्का गुलज़ार साहब का लिखा हुआ होगा।"

पर पिछले दिनों में मेरी सबसे प्रिय टिप्पणी मिली प्रियँकर से, 'मेघे ढाका तारा' फिल्म की समीक्षा वाले मेरे चिट्ठे के साथ, "ऋत्विक घटक बहुत बेचैन करने वाले फ़िल्मकार हैं. उनकी फ़िल्मों की पृष्ठभूमि में बार-बार ध्वनित होने वाला विस्थापन, मात्र भौतिक विस्थापन नहीं है . वह ऐसा विस्थापन है जो मन के भीतर भी भावनात्मक स्तर पर घटित हो रहा है . बस इसी जगह मुझे वे बहुत बेचैन करते हैं . पीड़ा से एकमेक एक ऐसा कलात्मक आनंद सृजित करते है ऋत्विक घटक कि हम स्तब्ध रह जाते हैं . इसकी तुलना सिर्फ़ बच्चे के जन्म के समय मां को होने वाली प्रसव पीड़ा और बच्चे के जन्म से उपजी चरम आनन्द और आह्लाद की मिलीजुली अनुभूति से ही की जा सकती है"

छूती है न मन को प्रियँकर की बात? अंत में बात बड़ा लम्बा लिखने या छोटा लिखने की नहीं, कभी कभी टिप्पणी के दो वाक्यों में भी मोती छुपे मिलते हैं.

*****

कल सुबह करीब दो सप्ताह के लिए दक्षिण अमरीका जाना है, वापस आने पर ही फ़िर मुलाकात होगी.

रविवार, अक्टूबर 22, 2006

बुधवार, अक्टूबर 18, 2006

धाँसू डायलाग

चीन की राजधानी बेजिंग में एक कुष्ठ रोग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जहाँ मैं विषेश अतिथि के लिए निमंत्रित था और भाषण देना था. सोच रहा था कि नयी क्या बात कहूँ. वैसे तो भाषण पहले से लिख कर भिजवाया था पर मैं उससे संतुष्ट नहीं था. खैर भाषण का समय आया और लिखा हुआ भाषण देने के अंत में कुछ नया जोड़ कहने का विचार अचानक ही आया. बोला, "कुष्ठ रोग से हुई विकलांगता वाले लोग आसमान के तारों की तरह हैं, हैं पर दिन की रोशनी में किसी को दिखते नहीं और हमें इंतज़ार है उस रात के अँधेरे का जब हम भी दिखाई देंगे और कोई हमारे बारे में भी सोचेगा."

भाषण समाप्त हुआ तो बहुत तालियाँ बजीं. उन दिनों मैं एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष था और जैसा ऐसे पद पर होने से होता है, बहुत लोग भँवरों की तरह आस पास मँडरा रहे थे. उनमें से अनेक लोगों ने भाषण की तारीफ की, पर उस तरह की तारीफ को एक कान से सुन कर दूसरे से निकल करना ही बेहतर होता है. मैं वह वाक्य कैसा लगा, यह सुनना चाहता था. कुछ समय बाद ब्राजील के एक मित्र ने कहा कि हाँ उसे भाषण के अंत में कही वह बात बहुत पसंद आयी तो बहुत अच्छा लगा. सम्मेलन के कुछ दिन बाद इंदोनेशिया की एक जान पहचान की डाक्टर ने मुझे ईमेल भेजा कि मैं उसे वह अंत में कहा गया वाक्य ठीक से लिख कर भेजूँ क्योंकि वह उसे भी बहुत अच्छा लगा था. यानि कि डायलाग में दम था.

यह तो मैं ही जानता था कि वह वाक्य कहाँ से आया था. मेरा नहीं था, चुराया हुआ था. वह वाक्य था हिंदी की फ़िल्म "ज़िंदगी ज़िदंगी" से जिसमें वहीदा रहमान ने सुनील दत्त से कहा था, "हम वो तारे हें जो दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देते पर हम हैं, हम हैं!"

यह अभिप्राय है मेरा एक डायलाग को धाँसू डायलाग कहने का, वह वाक्य जिसका गहरा अर्थ हो और जो सोचने पर मजबूर करे. वैसे तो बहुत से फ़िल्मों के डायलाग होते हैं जो जनता को बहुत भाते हैं जैसे "दीवार" में शशि कपूर का कहना, "मेरे पास माँ है", या शोले में संजीव कुमार, अमजद खान और धरमेंद्र के कई डायलाग, जैसे "अब तेरा क्या होगा कालिया?", पर मुझे वह सही मायनो में धाँसू डायलाग नहीं लगते क्योंकि फ़िल्म के संदर्भ से बाहर उनका कोई विषेश अर्थ नहीं बनता.

क्या आप बता सकते हैं अपना कोई ऐसा प्रिय डायलाग जिसे भूल नहीं पाये या जिसका आप के लिए कोई विषेश अर्थ हो?

भाषण समाप्त हुआ तो बहुत तालियाँ बजीं. उन दिनों मैं एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष था और जैसा ऐसे पद पर होने से होता है, बहुत लोग भँवरों की तरह आस पास मँडरा रहे थे. उनमें से अनेक लोगों ने भाषण की तारीफ की, पर उस तरह की तारीफ को एक कान से सुन कर दूसरे से निकल करना ही बेहतर होता है. मैं वह वाक्य कैसा लगा, यह सुनना चाहता था. कुछ समय बाद ब्राजील के एक मित्र ने कहा कि हाँ उसे भाषण के अंत में कही वह बात बहुत पसंद आयी तो बहुत अच्छा लगा. सम्मेलन के कुछ दिन बाद इंदोनेशिया की एक जान पहचान की डाक्टर ने मुझे ईमेल भेजा कि मैं उसे वह अंत में कहा गया वाक्य ठीक से लिख कर भेजूँ क्योंकि वह उसे भी बहुत अच्छा लगा था. यानि कि डायलाग में दम था.

यह तो मैं ही जानता था कि वह वाक्य कहाँ से आया था. मेरा नहीं था, चुराया हुआ था. वह वाक्य था हिंदी की फ़िल्म "ज़िंदगी ज़िदंगी" से जिसमें वहीदा रहमान ने सुनील दत्त से कहा था, "हम वो तारे हें जो दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देते पर हम हैं, हम हैं!"

यह अभिप्राय है मेरा एक डायलाग को धाँसू डायलाग कहने का, वह वाक्य जिसका गहरा अर्थ हो और जो सोचने पर मजबूर करे. वैसे तो बहुत से फ़िल्मों के डायलाग होते हैं जो जनता को बहुत भाते हैं जैसे "दीवार" में शशि कपूर का कहना, "मेरे पास माँ है", या शोले में संजीव कुमार, अमजद खान और धरमेंद्र के कई डायलाग, जैसे "अब तेरा क्या होगा कालिया?", पर मुझे वह सही मायनो में धाँसू डायलाग नहीं लगते क्योंकि फ़िल्म के संदर्भ से बाहर उनका कोई विषेश अर्थ नहीं बनता.

क्या आप बता सकते हैं अपना कोई ऐसा प्रिय डायलाग जिसे भूल नहीं पाये या जिसका आप के लिए कोई विषेश अर्थ हो?

रविवार, अक्टूबर 15, 2006

बादलों में छिपा तारा

ऋत्विक घटक को सत्यजित राय और मृणाल सेन के साथ बँगला सिनेमा के सबसे उत्तम फिल्मकारों में गिना जाता है. हृषिकेश मुखर्जी की "मुसाफ़िर" और बिमल राय की "मधुमति" जैसी फ़िल्मों की पटकथा लिखने वाले ऋत्विक घटक को अपनी बनाई फ़िल्मों के लिए अपने जीवन में आम जनता की सफलता नहीं मिली पर आज उनकी फ़िल्में सिनेमा परखने वालों में "कल्ट" मानी जाती हैं. ढाका में पैदा हुए ऋत्विक को बँगाल का विभाजन कलकत्ता ले आया पर अपना देस छोड़ने का दर्द उनकी फ़िल्मों में स्पष्ट झलकता है. उनकी मृत्यु 1976 में हुई जब वह केवल ५१ वर्ष के थे.

"मेघे ढाका तारा", यानि "बादलों से ढका तारा" उन्होंने 1960 में बनाई थी, तीन फ़िल्मों की पहली कड़ी के रूप में. इस ट्राईलोजी की अन्य फ़िल्में थीं 1961 की "कोमल गँधार" और 1965 की "सुबर्नरेखा".

कथासारः फ़िल्म प्रारम्भ होती है एक विशालकाय भव्य वृक्ष से, जिसके नीचे से गुज़र कर एक छोटी सी आकृति धीरे धीरे आगे आती है. यह आकृति है नीता (सुप्रिया चौधरी), कोलिज में एम.ए. पढ़ने वाली युवती जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर घर वापस आ रही है. झील के पास घास पर बैठे तान लगाते युवक (अनिल चैटर्जी) को देख कर उसके हँसी आ जाती है. वह युवक है शँकर, नीता का बड़ा भाई जो शास्त्रीय सँगीत सीख रहा है और गायक बनने के सपने देखता है. घर पहुँचते पहुँचते, नीता की चप्पल टूट जाती है, किराने वाले की दुकान के सामने से निकलती है तो दुकानदार उसे याद दिलाता है कि उनके उधार को दो महीने हो रहे हैं और उसे अपने पैसों का इंतज़ार है.

घर पर उसकी छोटी बहन गीता (गीता घटक) उसे एक चिट्ठी देती है. चिट्ठी है नीता को चाहने वाले युवक सनत (निरंजन राय) की. सनत चिट्ठी में कहता है, तुम मेरा बादलों में छिपा तारा हो, पर यह कठिनाईयों के बादल एक दिन अवश्य छँट जायेंगे और तब तुम अपनी रोशनी को ले कर चमक उठोगी.

नीता का परिवार बँगलादेश से शरणार्थी बन कर आया है. वर्डवर्थ और यीटस् की कविताँए पढ़ने वाले नीता के पिता बँगला भ्रद्रलोक के प्रतीक हैं जिसके लिए ज्ञान, कविता, सुंदरता जीवन के प्रमुख मुल्य हैं पर घर की गरीबी उस भ्रद्रता के सपनों को यथार्थ से टकराने के लिए मजबूर करती है.

शँकर को सब लोग भला बुरा कहते हें क्योंकि बड़ा बेटा हो कर भी वह कमा नहीं रहा, बल्कि बहन के बल पर जी रहा है, केवल नीता ही भाई को साँत्वना देती है कि एक दिन उसके सपने अवश्य सच होंगे. सनत भौतिकी में शोध कर रहा है और उसे जब पैसा चाहिये होता है तो वह भी नीता का ही दरवाज़ा खटखटाता है. ऐसे में जब नीता के पिता दुर्घटना में टाँग से बेबस हो जाते हैं तो नीता के पास अन्य कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय पढ़ाई छोड़ कर नौकरी करने को.

सनत उससे शादी को कहता है पर नीता कहती है कि उसे इंतज़ार करना होगा, वह अपने छोटे भाई बहन को इस तरह नहीं छोड़ सकती. इस डर से कि नीता विवाह करके उनके घर को न छोड़ जाये, नीता की माँ छोटी बेटी गीता को प्रोत्साहन देती है कि वह बड़ी बहन के प्रेमी को रिझाए और सनत शोध कार्य छोड़ कर नौकरी कर लेता है और गीता से विवाह कर लेता है.

नीता चुपचाप आँसू पी कर रह जाती है, केवल शँकर उसका दुख समझता है. धीरे धीरे नीता का अपना कुछ नहीं रहता, घर के लोगों के लिए वह केवल पैसा कमाने वाली मशीन है. सबसे दुतकारा हुआ शँकर, नीता को पिसता देख कर घर छोड़ कर चला जाता है.

जब नीता को मालूम चलता है कि उसे यक्ष्मा (टीबी) है तो वह किससे कहे कि वह बीमार है, उसे समझ नहीं आता. सबसे छोटे भाई को काम पर दुर्घटना से चोट आई है, उसका इलाज करवाना है, उसके लिए खून का इंतजाम करना है. उधर नौकरी और पत्नी से असँतुष्ट, सनत नीता से सुहानुभूति चाहता है पर नीता पीछे हट जाती है. घर में किसी को उसका रोग की छूत न लगे, इसलिए अपना बिस्तर ले कर बाहर की प्रसव कोठरी में रहने चली जाती है. जब खाँसी में खून आने लगता है तो वह उसे भी छुपा लेती है.

बँबई में शँकर को गायक के रूप में सफलता मिली है, वह प्रसिद्ध हो कर घर लौटता है तो सभी उसे घेर लेते हैं. किसी को मोती का हार चाहिये और किसी को दो तल्ले का मकान. शँकर पूछता है कि खोकी यानि नीता कहाँ है और उसे खोजता कोठरी में पहुँचता है. तकिये के नीचे नीता को कुछ छिपाता देख कर शँकर कहता है कि तुम्हारी अभी भी अपने प्रेम पत्र छुपाने की आदत नहीं गयी और आगे बढ़ कर तकिये के नीचे से कपड़ा खींच लेता है और उस पर खून के धब्बे देख कर स्तब्ध रह जाता है.

शँकर नीता को शिलाँग में एक सेनोटोरियम में इलाज के लिए दाखिल करवा देता है. कुछ समय बीत जाता है. शँकर बहन से मिलने आता है. बहन बाहर बैठी पहाड़ों को देख रही है, उसके हाथ में वही पुरानी सनत की चिट्ठी है. भाई को देख कर नीता चिट्ठी फाड़ देती है, "मुझे बादलों के पीछे छुपा तारा नहीं बनना, मैं जीना चाहती हूँ" कह कर भाई से लिपट जाती है.

टिप्पणीः आजकल की अधिकतर फ़िल्में अक्सर मैं एक बार में नहीं देख पाता हूँ, मन ऊब जाता है पर "मेघे ढाका तारा" देखते हुए समय कैसे बीता मालूम ही नहीं चला. 46 साल पहले बनी फ़िल्म पुरानी हो कर भी, कहानी सुनाने के ढँग से पुरानी नहीं लगती. यह बात नहीं कि फ़िल्म में कमज़ोरियाँ नहीं, पर पूरी फ़िल्म एक कविता सी लगती है.

पहले बात करें मुझे लगने वाली कमियों की. फ़िल्म की पटकथा कई कई जगह बनावटी लगती है. सोचने पर लगता है कि फ़िल्म के तीन प्रमुख स्त्री पात्र, सच्ची और त्यागमयी ममता वाली नीता, अपना स्वार्थ, अपनी खुशी देखने वाली, साज सिँगार की शौकीन गीता और कर्कश माँ, स्त्री के तीन विभिन्न रूप दिखाने का बहाना हों, सचमुच के व्यक्ति नहीं. नीता के पिता का भाग निभाने वाला कलाकार करीब से लिए दृष्यों में कम उम्र का लगता है और नीता और शँकर जैसे बच्चों का पिता नहीं लगता. उसका चरित्र भी कुछ नाटकीय सा है.

नीता का इस तरह सब कुछ चुपचाप सहना, उतना बीमार होने पर किसी को कुछ न कहना और बढ़ते रोग के बावजूद काम करती रहती है, अविश्वासनीय सा लगता है. फ़िल्म के अंत में नीता की चीख भी कुछ बनावटी सी लगती है, हालाँकि उसका प्रतीकात्मक महत्व समझ में आता है.

पर यह कमियाँ फ़िल्म की सुंदरता को कम नहीं करतीं. नीता के भाग में सुप्रिया चौधरी बहुत अच्छी हैं. मुझे शँकर के भाग में अनिल चैटर्जी भी बहुत अच्छे लगे. (नीचे तस्वीर में अनिल चैटर्जी एवं सुप्रिया चौधरी) वास्तव में सभी कलाकार, चँदा माँगने वाले युवक से ले कर, सड़क पर चलती नीता जैसी युवती तक और किराने की दुकान के दुकानदार तक, सभी कलाकार असली लगते हैं, कलाकार नहीं.

फ़िल्म की फोटोग्राफी, दृष्यों की अँधेरे और रोशनी के प्रभाव, बहुत सुंदर हैं. अगर आप शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं तो फ़िल्म के मंत्रमुग्ध करने वाले संगीत को भूल नहीं पायेंगे. जिस तरह बिना कहे ही शँकर नीता के जीवन में होने वाले भूचाल को समझता है वह बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है.

भावात्मक दृष्टी से फ़िल्म बहुत नियँत्रित है और बजाय डायलागबाजी या रोने धोने के, बिल्कुल सीधे साधे ढँग से अपनी बात कहती है और यही फ़िल्म की शक्ति है. मेरा सबसे प्रिय दृष्य वह है जब सकत और गीता की शादी होने वाली है और अँधेरे कमरे में शादी में गाने के लिए नीता अपने भाई से रबीँद्र सँगीत का कोई गीत सिखाने के लिए कहती है.

नीता का अंत में कहना कि वह प्राश्यचित कर रही है, जब गलत हो रहा था उस पर कुछ न कहने और सब कुछ चुपचाप सहने के पाप का प्राश्यचित, आत्मीय रिश्तों में छुपे स्वार्थ पर सोचने को मजबूर करता है. पर साथ ही समाज में नारी और पुरुष के विभिन्न रुपौं का प्रश्न भी उठाता है. अगर नीता बेटा होती तो कहानी क्या होती? कि उस पर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह विवाह नहीं कर सकता, तो सकत जैसे समझदार प्रेमी के होते नीता वह क्यों नहीं कर पाती?

शायद शोषण यह नहीं कि नीता नारी है, शोषण यह है कि नीता घर की कमाने वाली हो कर भी परिवार में सम्मान और निर्णय लेने वाला पुत्र का स्थान नहीं पाती बल्कि अपने लिए केवल बाहर की अँधेरी कोठरी पाती है?

फ़िल्म के अंत में शँकर का सड़क पर नीता जैसी एक अन्य लड़की को टूटी चप्पल पहन कर जाते देखता है जो फ़िल्म के कथानक की नीता को उस जैसी शरणार्थी और गरीब परिवारों में रहने वाली सभी युवतियों के शोषण की कहानी बना देती है.

मुझे मालूम है कि कुछ दिनों के बाद यह फ़िल्म अवश्य दुबारा देखूँगा, और जितनी बार देखूँगा कोई और नई बात दिखाई देगी जो पहली बार नहीं दिखी थी.

"मेघे ढाका तारा", यानि "बादलों से ढका तारा" उन्होंने 1960 में बनाई थी, तीन फ़िल्मों की पहली कड़ी के रूप में. इस ट्राईलोजी की अन्य फ़िल्में थीं 1961 की "कोमल गँधार" और 1965 की "सुबर्नरेखा".

कथासारः फ़िल्म प्रारम्भ होती है एक विशालकाय भव्य वृक्ष से, जिसके नीचे से गुज़र कर एक छोटी सी आकृति धीरे धीरे आगे आती है. यह आकृति है नीता (सुप्रिया चौधरी), कोलिज में एम.ए. पढ़ने वाली युवती जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर घर वापस आ रही है. झील के पास घास पर बैठे तान लगाते युवक (अनिल चैटर्जी) को देख कर उसके हँसी आ जाती है. वह युवक है शँकर, नीता का बड़ा भाई जो शास्त्रीय सँगीत सीख रहा है और गायक बनने के सपने देखता है. घर पहुँचते पहुँचते, नीता की चप्पल टूट जाती है, किराने वाले की दुकान के सामने से निकलती है तो दुकानदार उसे याद दिलाता है कि उनके उधार को दो महीने हो रहे हैं और उसे अपने पैसों का इंतज़ार है.

घर पर उसकी छोटी बहन गीता (गीता घटक) उसे एक चिट्ठी देती है. चिट्ठी है नीता को चाहने वाले युवक सनत (निरंजन राय) की. सनत चिट्ठी में कहता है, तुम मेरा बादलों में छिपा तारा हो, पर यह कठिनाईयों के बादल एक दिन अवश्य छँट जायेंगे और तब तुम अपनी रोशनी को ले कर चमक उठोगी.

नीता का परिवार बँगलादेश से शरणार्थी बन कर आया है. वर्डवर्थ और यीटस् की कविताँए पढ़ने वाले नीता के पिता बँगला भ्रद्रलोक के प्रतीक हैं जिसके लिए ज्ञान, कविता, सुंदरता जीवन के प्रमुख मुल्य हैं पर घर की गरीबी उस भ्रद्रता के सपनों को यथार्थ से टकराने के लिए मजबूर करती है.

शँकर को सब लोग भला बुरा कहते हें क्योंकि बड़ा बेटा हो कर भी वह कमा नहीं रहा, बल्कि बहन के बल पर जी रहा है, केवल नीता ही भाई को साँत्वना देती है कि एक दिन उसके सपने अवश्य सच होंगे. सनत भौतिकी में शोध कर रहा है और उसे जब पैसा चाहिये होता है तो वह भी नीता का ही दरवाज़ा खटखटाता है. ऐसे में जब नीता के पिता दुर्घटना में टाँग से बेबस हो जाते हैं तो नीता के पास अन्य कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय पढ़ाई छोड़ कर नौकरी करने को.

सनत उससे शादी को कहता है पर नीता कहती है कि उसे इंतज़ार करना होगा, वह अपने छोटे भाई बहन को इस तरह नहीं छोड़ सकती. इस डर से कि नीता विवाह करके उनके घर को न छोड़ जाये, नीता की माँ छोटी बेटी गीता को प्रोत्साहन देती है कि वह बड़ी बहन के प्रेमी को रिझाए और सनत शोध कार्य छोड़ कर नौकरी कर लेता है और गीता से विवाह कर लेता है.

नीता चुपचाप आँसू पी कर रह जाती है, केवल शँकर उसका दुख समझता है. धीरे धीरे नीता का अपना कुछ नहीं रहता, घर के लोगों के लिए वह केवल पैसा कमाने वाली मशीन है. सबसे दुतकारा हुआ शँकर, नीता को पिसता देख कर घर छोड़ कर चला जाता है.

जब नीता को मालूम चलता है कि उसे यक्ष्मा (टीबी) है तो वह किससे कहे कि वह बीमार है, उसे समझ नहीं आता. सबसे छोटे भाई को काम पर दुर्घटना से चोट आई है, उसका इलाज करवाना है, उसके लिए खून का इंतजाम करना है. उधर नौकरी और पत्नी से असँतुष्ट, सनत नीता से सुहानुभूति चाहता है पर नीता पीछे हट जाती है. घर में किसी को उसका रोग की छूत न लगे, इसलिए अपना बिस्तर ले कर बाहर की प्रसव कोठरी में रहने चली जाती है. जब खाँसी में खून आने लगता है तो वह उसे भी छुपा लेती है.

बँबई में शँकर को गायक के रूप में सफलता मिली है, वह प्रसिद्ध हो कर घर लौटता है तो सभी उसे घेर लेते हैं. किसी को मोती का हार चाहिये और किसी को दो तल्ले का मकान. शँकर पूछता है कि खोकी यानि नीता कहाँ है और उसे खोजता कोठरी में पहुँचता है. तकिये के नीचे नीता को कुछ छिपाता देख कर शँकर कहता है कि तुम्हारी अभी भी अपने प्रेम पत्र छुपाने की आदत नहीं गयी और आगे बढ़ कर तकिये के नीचे से कपड़ा खींच लेता है और उस पर खून के धब्बे देख कर स्तब्ध रह जाता है.

शँकर नीता को शिलाँग में एक सेनोटोरियम में इलाज के लिए दाखिल करवा देता है. कुछ समय बीत जाता है. शँकर बहन से मिलने आता है. बहन बाहर बैठी पहाड़ों को देख रही है, उसके हाथ में वही पुरानी सनत की चिट्ठी है. भाई को देख कर नीता चिट्ठी फाड़ देती है, "मुझे बादलों के पीछे छुपा तारा नहीं बनना, मैं जीना चाहती हूँ" कह कर भाई से लिपट जाती है.

टिप्पणीः आजकल की अधिकतर फ़िल्में अक्सर मैं एक बार में नहीं देख पाता हूँ, मन ऊब जाता है पर "मेघे ढाका तारा" देखते हुए समय कैसे बीता मालूम ही नहीं चला. 46 साल पहले बनी फ़िल्म पुरानी हो कर भी, कहानी सुनाने के ढँग से पुरानी नहीं लगती. यह बात नहीं कि फ़िल्म में कमज़ोरियाँ नहीं, पर पूरी फ़िल्म एक कविता सी लगती है.

पहले बात करें मुझे लगने वाली कमियों की. फ़िल्म की पटकथा कई कई जगह बनावटी लगती है. सोचने पर लगता है कि फ़िल्म के तीन प्रमुख स्त्री पात्र, सच्ची और त्यागमयी ममता वाली नीता, अपना स्वार्थ, अपनी खुशी देखने वाली, साज सिँगार की शौकीन गीता और कर्कश माँ, स्त्री के तीन विभिन्न रूप दिखाने का बहाना हों, सचमुच के व्यक्ति नहीं. नीता के पिता का भाग निभाने वाला कलाकार करीब से लिए दृष्यों में कम उम्र का लगता है और नीता और शँकर जैसे बच्चों का पिता नहीं लगता. उसका चरित्र भी कुछ नाटकीय सा है.

नीता का इस तरह सब कुछ चुपचाप सहना, उतना बीमार होने पर किसी को कुछ न कहना और बढ़ते रोग के बावजूद काम करती रहती है, अविश्वासनीय सा लगता है. फ़िल्म के अंत में नीता की चीख भी कुछ बनावटी सी लगती है, हालाँकि उसका प्रतीकात्मक महत्व समझ में आता है.

पर यह कमियाँ फ़िल्म की सुंदरता को कम नहीं करतीं. नीता के भाग में सुप्रिया चौधरी बहुत अच्छी हैं. मुझे शँकर के भाग में अनिल चैटर्जी भी बहुत अच्छे लगे. (नीचे तस्वीर में अनिल चैटर्जी एवं सुप्रिया चौधरी) वास्तव में सभी कलाकार, चँदा माँगने वाले युवक से ले कर, सड़क पर चलती नीता जैसी युवती तक और किराने की दुकान के दुकानदार तक, सभी कलाकार असली लगते हैं, कलाकार नहीं.

फ़िल्म की फोटोग्राफी, दृष्यों की अँधेरे और रोशनी के प्रभाव, बहुत सुंदर हैं. अगर आप शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं तो फ़िल्म के मंत्रमुग्ध करने वाले संगीत को भूल नहीं पायेंगे. जिस तरह बिना कहे ही शँकर नीता के जीवन में होने वाले भूचाल को समझता है वह बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है.

भावात्मक दृष्टी से फ़िल्म बहुत नियँत्रित है और बजाय डायलागबाजी या रोने धोने के, बिल्कुल सीधे साधे ढँग से अपनी बात कहती है और यही फ़िल्म की शक्ति है. मेरा सबसे प्रिय दृष्य वह है जब सकत और गीता की शादी होने वाली है और अँधेरे कमरे में शादी में गाने के लिए नीता अपने भाई से रबीँद्र सँगीत का कोई गीत सिखाने के लिए कहती है.

नीता का अंत में कहना कि वह प्राश्यचित कर रही है, जब गलत हो रहा था उस पर कुछ न कहने और सब कुछ चुपचाप सहने के पाप का प्राश्यचित, आत्मीय रिश्तों में छुपे स्वार्थ पर सोचने को मजबूर करता है. पर साथ ही समाज में नारी और पुरुष के विभिन्न रुपौं का प्रश्न भी उठाता है. अगर नीता बेटा होती तो कहानी क्या होती? कि उस पर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह विवाह नहीं कर सकता, तो सकत जैसे समझदार प्रेमी के होते नीता वह क्यों नहीं कर पाती?

शायद शोषण यह नहीं कि नीता नारी है, शोषण यह है कि नीता घर की कमाने वाली हो कर भी परिवार में सम्मान और निर्णय लेने वाला पुत्र का स्थान नहीं पाती बल्कि अपने लिए केवल बाहर की अँधेरी कोठरी पाती है?

फ़िल्म के अंत में शँकर का सड़क पर नीता जैसी एक अन्य लड़की को टूटी चप्पल पहन कर जाते देखता है जो फ़िल्म के कथानक की नीता को उस जैसी शरणार्थी और गरीब परिवारों में रहने वाली सभी युवतियों के शोषण की कहानी बना देती है.

मुझे मालूम है कि कुछ दिनों के बाद यह फ़िल्म अवश्य दुबारा देखूँगा, और जितनी बार देखूँगा कोई और नई बात दिखाई देगी जो पहली बार नहीं दिखी थी.

गुरुवार, अक्टूबर 12, 2006

हमारे बच्चों की धरती

शाम को टेलीविजन देख रहे थे जब एक नया विज्ञापन देखा, अमरीकी केलिफ्रोनिया के आलुबुखारों को बेचने का. विज्ञापन दिखाता है कि हर आलुबुखारा एक चमकीली पन्नी में बंद होगा जैसे बच्चों की टाफी या चाकलेट बेचते हैं. मुझे लगा कि यह विज्ञापन आज की "कूड़ा बढ़ाओ" संस्कृति का ही एक हिस्सा है.

कुछ भी खरीदिये, तो वह अपने साथ डिब्बे, पोलीफोम, कागज़, प्लास्टिक इत्यादि के साथ आता है, जो सीधा कूड़े में जाते हैं. अधिकाँश खरीदी हुई वस्तुएँ भी कुछ समय के बाद कूड़े में ही जाती हैं. भारत में बिगड़ा टेलीविज़न या रेडियो ठीक करवाना अभी भी हो सकता है, पर यहाँ यूरोप में ठीक करवाने की कीमत इतनी लगती है कि यह कठिन हो जाता है.

हमारा सत्तर यूरो का खरीदा सीडी प्लेयर जब खराब हुआ तो मैं उसे दुकान पर ठीक करवाने ले गया. ठीक करवाने के तीस यूरो का बिल जब भरा तो सोचा कि अगली बार कुछ खराबी होगी तो नया लेना ही बेहतर होगा. शाम को कुत्ते के साथ जब सैर को निकलता हूँ तो सड़क के किनारे बने कूड़ा इक्ट्ठा करने वाले डिब्बों के साथ साथ टीवी, फ्रिज, अलमारियाँ, रेडियो, गद्दे, सोफे, सब मिल सकते हैं.

यह कूड़ा कहाँ डालें नगरपालिकाएँ? कोई शहर या नगरपालिका अपने इलाके में कूड़ा जमा करने वाली खान नहीं रखना चाहती. कहते हैं कि कूड़े से आसपास की सारी धरती का प्रदूषण होता है. हमारे शहर के बाहर की ओर जहाँ लोग नहीं रहते, कूड़े की पहाड़ियाँ बना रहे हैं. जब बहुत ऊँची हो जाती हैं तब उन्हें मिट्टी से ढ़क कर, ऊपर घास लगा कर, सुंदर बना दिया जाता है.

एक तरफ कूड़ा है और दूसरी ओर प्रदूषण. सड़कों पर कारों की भीड़ कम नहीं होती. सुबह सुबह काम पर जाते समय एक के पीछे दूसरी कार लगे देख कर, हर एक कार में देर होने के गुस्से से मुँह फुलाये लोगों के तनावपूर्ण चेहरे देखने को मिलते हैं, पर टेलीविजन और अखबारें यह बात करती हैं कि कारों की बिक्री कम हो गयी है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और सरकार नयी स्कीम निकालती है कि नयी कार खरीदेंगे तो जाने कितनी छूट मिलेगी और फायदा यह कि आप की पुरानी कार सीधा कारों के शमशानघाट पर बिना खर्चे के ले जाई जायेगी.

वही सरकार चिंता व्यक्त करती है कि अरे गर्मी बहुत बढ़ रही है, समुद्र में जल का स्तर ऊपर उठ रहा है, जाने कितने द्वीप पानी में डूब जायेंगे, जाने कितने तूफान आयेंगे, जाने कितने रेगिस्तान बढ़ते जायेंगे और उर्वर धरती को खा जायेंगे. अपने बेचने, खरीदने और फैंकने को कम करने की भी कोई सलाह देता है. कोई मेरे जैसा नासमझ सोचता है कि साइकल पर काम पर जा कर और कार का उपयोग कम करके ही दुनिया को हम बचा सकते हैं.

चीन और भारत में जो विकास हो रहा है, उससे तो और भी खतरा महसूस हो रहा है सबको. अगर भारत और चीन भी विकसित देशों की तरह धरती के बलात्कार में जुट जायेंगे तो दुनिया कहाँ जायेगी, पूछते हैं और सलाह देते हैं कि इन्हें विकास के नये तरीके खोजने होंगे. अपने बच्चों के लिए कल के जीवन की रक्षा करनी है हमें, कहते हैं.

आप देते रहिये सलाह, सभाएँ करिये और नयी नयी योजनाएँ बनाईये. कुछ भी नयी तकनीक जिससे प्रदूषण कम हो सकता है उसे बाँटने के लिए हमें खूब मुनाफा चाहिये, यहाँ तक कि लाखों की जान बचाने वाली दवाईयों को भी हम बिना करोड़ों के लाभ के बिना नहीं बेचना चाहते. सारा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र जब व्यापार है और अगर यहाँ का मानव सिर्फ अपना आज का, अभी का सुख देख पाता है, तो भारत और चीन के मानव भी उस जैसे ही हैं, और वहाँ भी बेचने वाले बिक्री बढ़ाने के नये नये तरीके खोज रहे हैं. अगर विकास का यही अर्थ दिया है कि अधिक से अधिक बेचो और फैंकों तो फ़िर चिंता कैसी, सभी को विकसित होने दीजिये. जब साथ साथ ही डूबना है तो हम भी क्यों न मजे ले कर डूबें?

****

आज दो तस्वीरें मिस्र की राजधानी कैरो में अल अजहर बाग से जो कि एक पुराने कूड़े के ढेर पर ही बनाया गया है.

कुछ भी खरीदिये, तो वह अपने साथ डिब्बे, पोलीफोम, कागज़, प्लास्टिक इत्यादि के साथ आता है, जो सीधा कूड़े में जाते हैं. अधिकाँश खरीदी हुई वस्तुएँ भी कुछ समय के बाद कूड़े में ही जाती हैं. भारत में बिगड़ा टेलीविज़न या रेडियो ठीक करवाना अभी भी हो सकता है, पर यहाँ यूरोप में ठीक करवाने की कीमत इतनी लगती है कि यह कठिन हो जाता है.

हमारा सत्तर यूरो का खरीदा सीडी प्लेयर जब खराब हुआ तो मैं उसे दुकान पर ठीक करवाने ले गया. ठीक करवाने के तीस यूरो का बिल जब भरा तो सोचा कि अगली बार कुछ खराबी होगी तो नया लेना ही बेहतर होगा. शाम को कुत्ते के साथ जब सैर को निकलता हूँ तो सड़क के किनारे बने कूड़ा इक्ट्ठा करने वाले डिब्बों के साथ साथ टीवी, फ्रिज, अलमारियाँ, रेडियो, गद्दे, सोफे, सब मिल सकते हैं.

यह कूड़ा कहाँ डालें नगरपालिकाएँ? कोई शहर या नगरपालिका अपने इलाके में कूड़ा जमा करने वाली खान नहीं रखना चाहती. कहते हैं कि कूड़े से आसपास की सारी धरती का प्रदूषण होता है. हमारे शहर के बाहर की ओर जहाँ लोग नहीं रहते, कूड़े की पहाड़ियाँ बना रहे हैं. जब बहुत ऊँची हो जाती हैं तब उन्हें मिट्टी से ढ़क कर, ऊपर घास लगा कर, सुंदर बना दिया जाता है.

एक तरफ कूड़ा है और दूसरी ओर प्रदूषण. सड़कों पर कारों की भीड़ कम नहीं होती. सुबह सुबह काम पर जाते समय एक के पीछे दूसरी कार लगे देख कर, हर एक कार में देर होने के गुस्से से मुँह फुलाये लोगों के तनावपूर्ण चेहरे देखने को मिलते हैं, पर टेलीविजन और अखबारें यह बात करती हैं कि कारों की बिक्री कम हो गयी है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और सरकार नयी स्कीम निकालती है कि नयी कार खरीदेंगे तो जाने कितनी छूट मिलेगी और फायदा यह कि आप की पुरानी कार सीधा कारों के शमशानघाट पर बिना खर्चे के ले जाई जायेगी.

वही सरकार चिंता व्यक्त करती है कि अरे गर्मी बहुत बढ़ रही है, समुद्र में जल का स्तर ऊपर उठ रहा है, जाने कितने द्वीप पानी में डूब जायेंगे, जाने कितने तूफान आयेंगे, जाने कितने रेगिस्तान बढ़ते जायेंगे और उर्वर धरती को खा जायेंगे. अपने बेचने, खरीदने और फैंकने को कम करने की भी कोई सलाह देता है. कोई मेरे जैसा नासमझ सोचता है कि साइकल पर काम पर जा कर और कार का उपयोग कम करके ही दुनिया को हम बचा सकते हैं.

चीन और भारत में जो विकास हो रहा है, उससे तो और भी खतरा महसूस हो रहा है सबको. अगर भारत और चीन भी विकसित देशों की तरह धरती के बलात्कार में जुट जायेंगे तो दुनिया कहाँ जायेगी, पूछते हैं और सलाह देते हैं कि इन्हें विकास के नये तरीके खोजने होंगे. अपने बच्चों के लिए कल के जीवन की रक्षा करनी है हमें, कहते हैं.

आप देते रहिये सलाह, सभाएँ करिये और नयी नयी योजनाएँ बनाईये. कुछ भी नयी तकनीक जिससे प्रदूषण कम हो सकता है उसे बाँटने के लिए हमें खूब मुनाफा चाहिये, यहाँ तक कि लाखों की जान बचाने वाली दवाईयों को भी हम बिना करोड़ों के लाभ के बिना नहीं बेचना चाहते. सारा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र जब व्यापार है और अगर यहाँ का मानव सिर्फ अपना आज का, अभी का सुख देख पाता है, तो भारत और चीन के मानव भी उस जैसे ही हैं, और वहाँ भी बेचने वाले बिक्री बढ़ाने के नये नये तरीके खोज रहे हैं. अगर विकास का यही अर्थ दिया है कि अधिक से अधिक बेचो और फैंकों तो फ़िर चिंता कैसी, सभी को विकसित होने दीजिये. जब साथ साथ ही डूबना है तो हम भी क्यों न मजे ले कर डूबें?

****

आज दो तस्वीरें मिस्र की राजधानी कैरो में अल अजहर बाग से जो कि एक पुराने कूड़े के ढेर पर ही बनाया गया है.

सोमवार, अक्टूबर 02, 2006

अंतहीन गणित राग

प्रभाकर पाण्डेय जी का नौ का महिमागान पढ़ा जिसमें उन्होंने राम और सीता जी के नामों के पीछे छुपे अंको का नौ से रिश्ता बताया है तो सोच रहा था कि किस भाषा की वर्णमाला के हिसाब से अंक देखे जाते हैं? अगर हिंदी वर्णमाला में "क" एक के बराबर है तो अंग्रेज़ी के हिसाब से हुआ बारह, यानि तीन. और इतालवी वर्णमाला तो अंग्रेज़ी से भिन्न है. तो यह न्यूमोरोलोजिस्ट यानि अंकज्ञान विषेशज्ञ किस तरह निर्णय लेते हैं कि किस भाषा में अंकों की गिनती करें?

मुझे स्वयं विश्वास नहीं होता कि एकता कपूर को एकककता ककपूर करने से या विवेक को विवैक लिखने से हमारी नियती बदल सकती है. पर शायद मुसीबत में पड़े लोगों को कोई सहारा चाहिए और जिसमें विश्वास हो उसके लिए नाम के अक्षर बदलने से ही शायद किस्मत बदल जाये!

*****

पर प्रभाकर जी जैसे लोग जिन्हें गणित के अंकों में कविता दिख सकती है, उनसे कुछ जलन होती है. अपने को तो गणित का सवाल पूछिये तो तारे दिखने लगते हैं.

रामानुज जी कहते थे कि समस्त दुनिया में ही गणित छुपा है. यह बात अंतर्जाल और कम्प्यूटरों को जानने से समझ आती है कि यह कम्प्यूटर पटल पर दिखने वाले शब्द, तस्वीरें, संगीत, फिल्म, सब "शून्य" और "एक" का खेल हैं.

शायद यह मानव जीवन भी भगवान का रचा अंतर्जाल ही है जिसमें हर जीवित अजीवित वस्तु कणुओं और अणुओं का खेल है जिसके पीछे छिपी साँख्यकी मायाजाल में खोई है. शायद एक दिन अंतर्जाल पर दिन रात चलने वाले अंतहीन खेलों को भी यही भ्रम होगा कि उनमें भी जीवन है और हम उनके जीवन के लिए भगवान होंगे?

*****

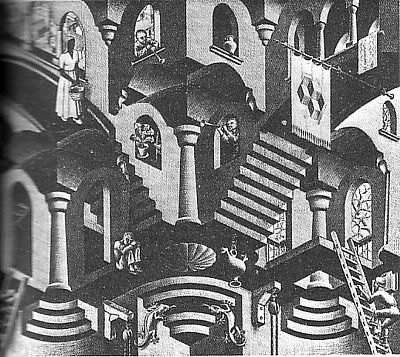

बारह साल पहले मेरे एक मित्र ने मुझे एक किताब भेंट दी, डगलास आर होफश्टाटेर (Douglas R. Hofstadter) की लिखी हुई जिसका नाम है "गूडल, एशर, बाखः एक अंतहीन तेजस्वी माला" (Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid). इसमें गूडल के गणित प्रमेय (Theorem), बाख के संगीत और एशर के चित्रों के अंतर्निहित समानताओं का विश्लेषण है और यह समझाया गया कि किस तरह संगीत, चित्रकला और गणित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. स्वयं सारी पुस्तक का ढाँचा बाख की सिमफनी "मुसिकालिशेस ओपफेर" पर आधारित है. इस एक पुस्तक ने होफस्टाटेर को प्रसिद्ध कर दिया.

बहुत बार इस पुस्तक को पढ़ना शुरु किया पर कभी सौ कभी दो सौ पन्ने तक पढ़ कर थक कर उसे रख दिया. कुछ समझ में नहीं आता. एक एक वाक्य को कई बार पढ़ कर भी उसका अर्थ नहीं समझ पाता. तब से यह पुस्तक उन रातों के लिए रखी है जब नींद न आये. दो पन्ने पढ़ कर तुरंत नींद आ जाती है.

खैर आप देखिये एशर के इन चित्रों को और समझने की कोशिश करिये कि सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं या फ़िर कौन से रंग की मछलियाँ किस तरफ जा रही हैं!

गुरुवार, सितंबर 28, 2006

रक्त की गंध

केनेडा की पत्रिका वालरस में फेरनांद मेसोनिये का साक्षात्कार निकला है जिन्हें अलजीरिया का अंतिम जल्लाद कहा जाता है और जिन्होंने करीब 200 लोगों को मौत की सजा दी थी. वह मृत्युदँड प्राप्त कैदियों को अपने पिता के साथ गिल्योटीन से मारने का काम करते थे. गिल्योटीन में एक भारी चाकू ऊँचाई से कैदी की गर्दन पर गिराया जाता है ताकि एक ही झटके में सिर धड़ से अलग हो जाये.

इस साक्षात्कार में फेरनंद कहते हैं, "खून निकलता है? अरे बहुत खून निकलता है, यह कोई बिजली का करंट देनी वाली कुर्सी नहीं है! पाँच से सात लिटर तक खून निकलता है जब गर्दन कटती है. खून के फुव्वहारे छूटते हैं, दो तीन मीटर दूर तक धार जाकर गिरती है. मानव खून की गंध विषेश होती है, जैसे घोड़े के खून की होती है. घोड़े काटने वाले कसाई के शरीर से जो गंध आती है वह अन्य कसाईयों से नहीं आती. मानव खून को भी तुरंत धोना पड़ता है, नहीं तो बदबू आने लगे. हम गिल्योटीन को भी धोते हैं पर उसपर साबुन नहीं लगाते."

जबकि उनके पिता का काम था ऊपर टँगे चाकू को छोड़ना, फेरनांद का काम था कैदी का सिर को कानों से खींच कर रखना, ताकि वह सिर पीछे न खींच सके. हालाँकि कैदियों के गर्दन पर लकड़ी का पट्टा रखा जाता है जिससे वह सिर पीछे न खींच सकें, फ़िर भी कैदी कितना ही ज़ोर लगा कर अंतिम क्षण में सिर को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं. फेरनंद कहते हैं, "अगर ठीक जगह पर चाकू न गिरे तो सिर धड़ से अलग नहीं होता और उसे फ़िर हाथ से चाकू ले कर काटना पड़ता है."

सच कहिये, यह सब पढ़ते हुए आप का मन काँप जाता है या नहीं? मेरा अवश्य काँपा, झुरझुरी सी आई, जी कच्चा हुआ. शायद बीते समय में इन्सान को मार काट और खूण को करीब से देखना मिलता था पर यहाँ तो सुपरमार्किट में कटी मुर्गियाँ और माँस भी प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियों में यूँ रखे होते हैं जिसमें एक बूँद खून नहीं दिखता मानो ऐसे ही पैदा होते हुए हों. एक बूँद खून देखने को मिल जाये तो सबकी तबियत खराब होने लगती है. खून दिखता है तो फिल्म में या वीडियोगेम पर, जहाँ वह सच्चा नहीं लगता.

इस साक्षात्कार में फेरनंद कहते हैं, "खून निकलता है? अरे बहुत खून निकलता है, यह कोई बिजली का करंट देनी वाली कुर्सी नहीं है! पाँच से सात लिटर तक खून निकलता है जब गर्दन कटती है. खून के फुव्वहारे छूटते हैं, दो तीन मीटर दूर तक धार जाकर गिरती है. मानव खून की गंध विषेश होती है, जैसे घोड़े के खून की होती है. घोड़े काटने वाले कसाई के शरीर से जो गंध आती है वह अन्य कसाईयों से नहीं आती. मानव खून को भी तुरंत धोना पड़ता है, नहीं तो बदबू आने लगे. हम गिल्योटीन को भी धोते हैं पर उसपर साबुन नहीं लगाते."

जबकि उनके पिता का काम था ऊपर टँगे चाकू को छोड़ना, फेरनांद का काम था कैदी का सिर को कानों से खींच कर रखना, ताकि वह सिर पीछे न खींच सके. हालाँकि कैदियों के गर्दन पर लकड़ी का पट्टा रखा जाता है जिससे वह सिर पीछे न खींच सकें, फ़िर भी कैदी कितना ही ज़ोर लगा कर अंतिम क्षण में सिर को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं. फेरनंद कहते हैं, "अगर ठीक जगह पर चाकू न गिरे तो सिर धड़ से अलग नहीं होता और उसे फ़िर हाथ से चाकू ले कर काटना पड़ता है."

सच कहिये, यह सब पढ़ते हुए आप का मन काँप जाता है या नहीं? मेरा अवश्य काँपा, झुरझुरी सी आई, जी कच्चा हुआ. शायद बीते समय में इन्सान को मार काट और खूण को करीब से देखना मिलता था पर यहाँ तो सुपरमार्किट में कटी मुर्गियाँ और माँस भी प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियों में यूँ रखे होते हैं जिसमें एक बूँद खून नहीं दिखता मानो ऐसे ही पैदा होते हुए हों. एक बूँद खून देखने को मिल जाये तो सबकी तबियत खराब होने लगती है. खून दिखता है तो फिल्म में या वीडियोगेम पर, जहाँ वह सच्चा नहीं लगता.

मंगलवार, सितंबर 26, 2006

सबके सामने

वृद्ध प्रोफेसर साहब मेरे गुरु रह चुके थे. बहुत साल हो गये उनको रिटाटर हुए पर कोई भी बड़ी सभा हो तो उनके बिना अधूरी सी लगे. बात हो रही थी सभा के कार्यक्रम की.

मैंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा कहे, बताये कि उसे कुष्ठ रोग होने से क्या क्या सहना पड़ा, किस भेद भाव से लड़ना पड़ता है इस बिमारी से प्रभावित लोगों को, तो उसका असर अधिक पड़ेगा. और अगर वह व्यक्ति जाना पहचाना और प्रसिद्ध भी है तो और भी अच्छा!"

असल में मैं चाहता था कि प्रोफेसर साहब अपनी कहानी सुनायें, क्योंकि मुझे मालूम था कि प्रोफेसर साहब को स्वयं भी यह रोग हो चुका था. पर वह कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे, और बात दूसरी दिशा में निकल गयी.

कुछ समय के बाद मैंने फ़िर से कोशिश की और वही बात दोबारा उठायी. बोला, "मुझे कुछ डर नहीं है, मैं ही सबके सामने कह सकता हूँ कि मुझे कुष्ठ रोग हुआ था पर मेरे पास इसके साथ सुनाने वाली कोई आत्मकथा नहीं है."

शायद प्रोफेसर साहब कुछ समझ गये, थोड़ी देर तक चुप रहे फ़िर धीरे से बोले, "बात केवल अपने आप के लिए डर की नहीं है, यह सोचना पड़ता है कि परिवार पर, बच्चों पर, इसका क्या असर पड़ता है. उनका क्या कसूर है जिसके लिए उन्हें बात सुननी पड़े या तकलीफ़ हो."

मुझे थोड़ी शर्म आयी. अपनी बात कर सकता हूँ पर किसी दूसरे की क्या मजबूरी हो सकती है, उसको न समझ कर उससे अपेक्षा करना गलत है.

आऊटलुक में प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ का लम्बा साक्षात्कार पढ़ा तो इस बात की याद आ गयी. बहुत सी बातें हैं जिन्हें परम्परागत समाज में कहना और बताना कठिन है. कुष्ठ, यक्ष्मा (टीबी), एडस्, मिर्गी, मानसिक रोग, जैसी बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनके होने पर आप को केवल बीमारी से नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव से भी लड़ना पड़ता है और अधिकतर लोग इन बातों को छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं. वैसा ही भेदभाव और तिरस्कार बलात्कार की शिकार लड़कियों को, बिन ब्याही माओं को, समलैंगिक लोगों को मिलता है. ऐसे में विक्रम सेठ जैसे जाने माने लेखक का खुल कर स्वीकार करना कि वह द्वीलैंगिक हैं, स्त्रियों और पुरुषों, दोनो से उनके सम्बंध रहे हैं हिम्मत की बात है. सेठ ने यह साक्षात्कार भारतीय कानून की धारा 377 को हटाने के अभियान के सिलसिले में दिया है.

1875 में बना धारा 377 का कानून जो समलैंगिक सम्बंधों को गैरकानूनी कह कर उन्हें दण्डनीय अपराध करार देता है, पिछड़ी मानसिकता का प्रतीक है जब यह माना जाता था कि समलैंगिक सम्बंध विकृति हैं जिसका इलाज किया जाना चाहिये. आज की दुनिया में यह कानून मानव अधिकारों का उल्लघँन माना जायेगा.

बहुत साल पहले अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपने बिन ब्याही माँ होने की बात को खुले आम स्वीकार किया था. केवल किसी एक के कहने से, सब के सामने खुल कर आने से समाज नहीं बदलता, पर शायद उससे बहुत से लोग जो उस स्थिति में छुप कर रह रहे हैं, उन्हें थोड़ा सहारा मिल जाता है कि वह अकेले नहीं.

मैंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा कहे, बताये कि उसे कुष्ठ रोग होने से क्या क्या सहना पड़ा, किस भेद भाव से लड़ना पड़ता है इस बिमारी से प्रभावित लोगों को, तो उसका असर अधिक पड़ेगा. और अगर वह व्यक्ति जाना पहचाना और प्रसिद्ध भी है तो और भी अच्छा!"

असल में मैं चाहता था कि प्रोफेसर साहब अपनी कहानी सुनायें, क्योंकि मुझे मालूम था कि प्रोफेसर साहब को स्वयं भी यह रोग हो चुका था. पर वह कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे, और बात दूसरी दिशा में निकल गयी.

कुछ समय के बाद मैंने फ़िर से कोशिश की और वही बात दोबारा उठायी. बोला, "मुझे कुछ डर नहीं है, मैं ही सबके सामने कह सकता हूँ कि मुझे कुष्ठ रोग हुआ था पर मेरे पास इसके साथ सुनाने वाली कोई आत्मकथा नहीं है."

शायद प्रोफेसर साहब कुछ समझ गये, थोड़ी देर तक चुप रहे फ़िर धीरे से बोले, "बात केवल अपने आप के लिए डर की नहीं है, यह सोचना पड़ता है कि परिवार पर, बच्चों पर, इसका क्या असर पड़ता है. उनका क्या कसूर है जिसके लिए उन्हें बात सुननी पड़े या तकलीफ़ हो."

मुझे थोड़ी शर्म आयी. अपनी बात कर सकता हूँ पर किसी दूसरे की क्या मजबूरी हो सकती है, उसको न समझ कर उससे अपेक्षा करना गलत है.

आऊटलुक में प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ का लम्बा साक्षात्कार पढ़ा तो इस बात की याद आ गयी. बहुत सी बातें हैं जिन्हें परम्परागत समाज में कहना और बताना कठिन है. कुष्ठ, यक्ष्मा (टीबी), एडस्, मिर्गी, मानसिक रोग, जैसी बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनके होने पर आप को केवल बीमारी से नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव से भी लड़ना पड़ता है और अधिकतर लोग इन बातों को छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं. वैसा ही भेदभाव और तिरस्कार बलात्कार की शिकार लड़कियों को, बिन ब्याही माओं को, समलैंगिक लोगों को मिलता है. ऐसे में विक्रम सेठ जैसे जाने माने लेखक का खुल कर स्वीकार करना कि वह द्वीलैंगिक हैं, स्त्रियों और पुरुषों, दोनो से उनके सम्बंध रहे हैं हिम्मत की बात है. सेठ ने यह साक्षात्कार भारतीय कानून की धारा 377 को हटाने के अभियान के सिलसिले में दिया है.

1875 में बना धारा 377 का कानून जो समलैंगिक सम्बंधों को गैरकानूनी कह कर उन्हें दण्डनीय अपराध करार देता है, पिछड़ी मानसिकता का प्रतीक है जब यह माना जाता था कि समलैंगिक सम्बंध विकृति हैं जिसका इलाज किया जाना चाहिये. आज की दुनिया में यह कानून मानव अधिकारों का उल्लघँन माना जायेगा.

बहुत साल पहले अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपने बिन ब्याही माँ होने की बात को खुले आम स्वीकार किया था. केवल किसी एक के कहने से, सब के सामने खुल कर आने से समाज नहीं बदलता, पर शायद उससे बहुत से लोग जो उस स्थिति में छुप कर रह रहे हैं, उन्हें थोड़ा सहारा मिल जाता है कि वह अकेले नहीं.

सदस्यता लें

टिप्पणियाँ (Atom)

इस वर्ष के लोकप्रिय आलेख

-

पिछले कुछ दिनों में फेसबुक पर साहित्यकारों से जुड़ी यौन दुराचरण की एक बहस चल रही है। मैं फेसबुक पर कम ही जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नकारात...

-

हिन्दू जगत के देवी देवता दुनिया की हर बात की खबर रखते हैं, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनकी दृष्टि से छुप सके। मुझे तलाश है उस देवी या द...

-

कुछ दिन पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टीवी के प्रोग्राम वाले श्री समय रैना और अन्य विदूषकों को आदेश दिया कि वे अपने कार्यक्रम में विकलां...

-

केवल एक सप्ताह के लिए मनीला आया था और सारे दिन कोन्फ्रैंस की भाग-दौड़ में ही गुज़र गये थे. उस पर से यूरोप से सात घँटे के समय के अंतर की वज...

-

भारत की शायद सबसे प्रसिद्ध महिला चित्रकार अमृता शेरगिल, भारत से बाहर कला विशेषज्ञों में उतनी पसिद्ध नहीं हैं, पर भारतीय कला क्षेत्र में उनका...

-

पाराम्परिक भारतीय सोच के अनुसार अक्सर बच्चों को क्या पढ़ना चाहिये और क्या काम करना चाहिये से ले कर किससे शादी करनी चाहिये, सब बातों के लिए मा...

-

एक दो दिन पहले टीवी के सीरियल तथा फ़िल्में बाने वाली एकता कपूर का एक साक्षात्कार पढ़ा जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप को अपने बीते दिनों ...

-

आज सुबह चाय बना रहा था तो अचानक मन में बचपन की एक याद कौंधी। यह बात १९६३-६४ की है। मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों अपनी छोटी बुआ के पास मेरठ...

-

कुछ दिन पहले "जूलियट की चिठ्ठियाँ" (Letters to Juliet, 2010) नाम की फ़िल्म देखी जिसमें एक वृद्ध अंग्रेज़ी महिला (वेनेसा रेडग्रेव...

-

पिछली सदी में दुनिया में स्वास्थ्य सम्बंधी तकनीकों के विकास के साथ, बीमारियों के बारे में हमारी समझ बढ़ी है जितनी मानव इतिहास में पहले कभी नह...

.JPG)