बढ़ते शहरीकरण, टूटते संयक्त परिवार, काम में तरक्की पाने और पैसे कमाने की होड़, इन सब बदलावों से जीवन स्तर अच्छे हुए हैं पर साथ ही साथ अकेलापन, उदासी और तनाव जैसे मानसिक रोग बहुत तेज़ी से बढ़े हैं. मानसिक रोगों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है. पहली श्रेणी में वह मानसिक रोग आते हैं जैसे गहरी उदासी, जिसमें व्यक्ति यथार्थ और कल्पना का अंतर समझता है. दूसरी श्रेणी में आते हैं स्कित्जोफ्रेनिया जैसे रोग, जिसमें व्यक्ति यथार्थ के जीवन और कल्पना के जीवन की सीमारेखा नहीं पहचान पाता. विश्व स्वास्थ्य संसथान का कहना है कि अगले दशकों में मानसिक रोग बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे.

मानसिक रोग फ़िल्म को नाटकीय तनाव देने का काम अच्छा कर सकते हैं हालाँकि मानसिक रोग का प्रतिदिन का यथार्थ इतना निराशात्मक और बोझिल हो सकता है जिससे फिल्म देखने वालों को हताशा और तकलीफ़ हो जाये. शायद इसीलिए हिंदी फिल्मों ने मानसिक रोग के विषय को अक्सर असफल प्रेम का नतीजे के रुप में प्रस्तुत किया है और उसे कथा के दुखांत से जोड़ कर ट्रेजेडी फिल्म बनाई हैं. इस रुप में मानसिक रोग फिल्म का मुख्य विषय नहीं होता बल्कि प्रेम कथा को नया मोड़ देने का माध्यम बन कर रह जाता है.

स्कित्जोफ्रेनिया को कई बार व्यक्तित्व के दो हिस्सों में बँट जाने, यानि एक शरीर में दो विपरीत व्यक्तित्वों का रहना, स्टीवनसन के सुप्रसिद्ध उपन्यास डा जैकिल और मिस्टर हाईड से प्रभावित हुआ कथानक भी कुछ भारतीय फिल्मों ने चुना है जिनमें से उन्लेखनीय हैं "रात और दिन" (1967, निर्देशक सत्येन बोस) जो नरगिस की सशक्त अभिनय की वजह से प्रभावशाली बन गयी थी. इसी से कुछ मिलते जुलते कथानक वाली एक अन्य फ़िल्म जो कुछ समय पहले आई थी, "मदहोश" (2004) जिसमें बिपाशा बसु ने स्कित्जोफ्रेनिया के रोग को सतही और अप्रभावशाली तरीके से दिखाया था. इस तरह की फ़िल्में इस रोग की सही तस्वीर नहीं दिखातीं बल्कि उसे केवल कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लाने का बहाना बना कर रह जाती हैं.

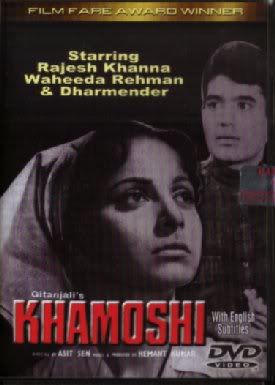

असफल प्रेम और मानसिक रोग के विषय पर केंद्रित फ़िल्मों के बारे में सोचा जाये तो सबसे पहले असित सेन की "खामोशी" (1967) को भूल पाना कठिन है. "खामोशी" में थी वहीदा रहमान, प्रेम में ठुकराए आहित प्रेमियों को मानसिक पीड़ा से निकालने के प्रेम का नाटक करने वाली नर्स के रुप में, जो हर बार खुद प्रेम करने लगती है और रोगी के जाने के बाद पागल हो जाती है. उनके साथ असफल प्रेमी के रुप में थे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र. हालाँकि खामोशी की कहानी मानसिक रोगियों की पीड़ा दिखाने में सक्षम थी पर साथ साथ कुछ नकली भी, उसके पागलपन में किसी उपन्यास की नाटकीयता थी. प्रमुख पात्रों को छोड़ कर, फ़िल्म में दिखाये गये मानसिक रोग अस्पताल में अन्य सभी रोगी, रोगी कम और विदूषक अधिक थे जिनका काम फ़िल्म को कुछ हल्के फुल्के क्षण देना था.

खामोशी जैसी ही कहानी थी कुछ दिन पहले आई प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फ़िल्म "क्यों कि" (2005) की. "खामोशी" की अतिनाटकीयता, उसके मानसिक रोग के चिकित्सकों के केरिकेचर, उसके विदूषक जैसे मानसिक रोगी, सभी कमियाँ "क्यों कि" में और भी कई गुणा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत की गयीं थीं. कोशिश कर भी मैं यह फिल्म पूरी नहीं देख पाया, उसकी चीख चिल्लाहट से सिर दुखने लगा था, इसलिए इसके बारे में और कुछ कहना बेकार है.

एक और फ़िल्म थी कुछ साल पहले की, "तेरे नाम" (निर्देशक सतीश कौशिक, 2003) जिसका विषय भी मानिसक रोग ही था. हालाँकि "क्यों कि" की तरह इसमें भी व्यवसायिक फ़िल्म वाली अतिश्योकत्ताएँ थी, पर इसमें मानसिक रोगियों पर अकसर होने वाले अमानवीय व्यवहार, हिंसा और अँधविश्वास का चित्रण था जो वे सब लोग पहचान सकते हैं जिन्हें कभी किसी मानसिक अस्पताल में जाने का मौका मिला है. मानसिक अस्पताल अक्सर अस्पताल नहीं पागलखाने कहलाते हैं और वहाँ मानव अधिकारों को बात तो छोड़िये, मानसिक रोगियों से अमानवीय व्यवहार होता है.

नई फ़िल्मों में मुझे अधिक विश्वासनीय लगी थी "मैंने गाँधी को नहीं मारा" (2005, निर्देशक जाह्नू बरुआ) जिसमें मानसिक रोग का असफल प्रेम से कोई सम्बंध नहीं था, बल्कि जिसका मानसिक रोगी एक बूढ़ा प्रोफेसर था जिसकी अल्सहाईमर जैसे रोग से यादाश्त गुम रही थी. फिल्म में रोगी की बेटी, फिल्म की नायिका का प्रेमी उसे ठुकरा देता है. समाज में मानसिक रोगों के साथ बहुत से अंधविश्वास जुड़े हैं और रोगियों और उनके परिवारों को इसकी वजह से बहुत कठिनाईयाँ उठानी पड़ती हैं.

"सदमा" तथा "कोई मिल गया" जैसी फ़िल्मों ने मानसिक विकास की कमी की बात को लिया है पर यह बात मानसिक रोगों की बात से भिन्न है, हालाँ कि दोनो बातों में कुछ साम्यताएँ भी हैं और लोगों का दोनो ही तरह के रोगियों के प्रति व्यवहार अक्सर घृणा और भर्त्सना भरा होता है.

.JPG)

सुनिलजीः

जवाब देंहटाएंआप हमें और किया किया याद दिलाएंगे? बहुत बढिया - आपके ऐसे खोजे हुए लेख दिल को छू कर निकलते हैं - धन्यवाद आपका

वह मानसिक रोग जिसमे रोगी सच और कल्पना का अंतर खो बैठता है.

जवाब देंहटाएंभारतीय दर्शन के अनुसार सारा जग माया है, तो फिर क्या सच और क्या कल्पना ।। और कौन रोगी ।।

फिर तो मीर भी सिजोफ्ररेनिक हुई ।।

आशीष जी की बात पर हँसी आई। एक अच्छा लेख लगा यह इस विषय पर। शायद कम ही लिखा जाता है इस पर। फिल्मी पत्रिका या अखबारों की खबरें तो बस तमाशे जैसे रहते हैं।

जवाब देंहटाएं