बात कहीं से शुरु होती है और फ़िर किसी अन्य दिशा से कोई तार उससे आ मिलते हैं, और बातों में बातें जुड़ जाती हैं.

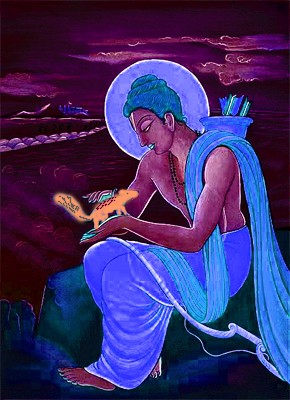

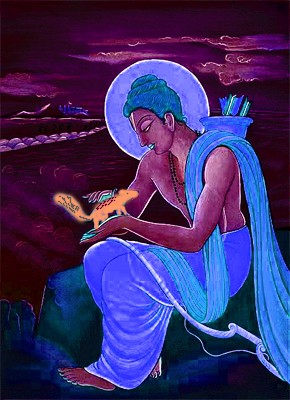

कुछ यूँ ही हुआ जब मैंने अपने फोटो ब्लाग "छायाचित्रकार" पर तीन महाद्वीपों से विभिन्न तरह की गिलहरियों की तस्वीरें लगाने की सोची. दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खींची गिलहरी की तस्वीर देख रहा था तो उसकी पीठ पर कथई रंग की धारियों से याद आया कि उसके बारे में बचपन में कहानी सुनी थी. उस कथा के अनुसार, जब राम अपनी सैना को ले कर लँका जाने के लिए सागर पर पुल बना रहे थे तो गिलहरी ने पत्थर लाने में बहुत मेहनत की और गिलहरी को धन्यवाद देने के लिए उन्होंने जब उसकी पीठ को सराहा तो उनकी उँगलियों के निशान उसकी पीठ पर रह गये.

कुछ यूँ ही हुआ जब मैंने अपने फोटो ब्लाग "छायाचित्रकार" पर तीन महाद्वीपों से विभिन्न तरह की गिलहरियों की तस्वीरें लगाने की सोची. दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खींची गिलहरी की तस्वीर देख रहा था तो उसकी पीठ पर कथई रंग की धारियों से याद आया कि उसके बारे में बचपन में कहानी सुनी थी. उस कथा के अनुसार, जब राम अपनी सैना को ले कर लँका जाने के लिए सागर पर पुल बना रहे थे तो गिलहरी ने पत्थर लाने में बहुत मेहनत की और गिलहरी को धन्यवाद देने के लिए उन्होंने जब उसकी पीठ को सराहा तो उनकी उँगलियों के निशान उसकी पीठ पर रह गये.

फ़िर सोचा कि मानव ने क्यों इस तरह के मिथक रचे? मिथकों का जीवन में क्या लाभ है?

केवल भारत में नहीं, हर देश, हर संस्कति ने पूर्वेतिहासिक काल में अपने मिथक रचे, तो मानव समाज में अवश्य उनका कुछ महत्व और उपयोग होता था, जिसकी वजह से सभी सभ्यताओं में मिथक रचे गये. अक्सर सभ्यताओं से जुड़े मिथक, उन सभ्यताओं के प्रचलित धर्मों से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी में धार्मिक कथाओं को माइथोलोजी (mythology) कहते हैं, यानि "मिथकों की कहानियाँ".

यह सोच रहा था तो जानी मानी भारतीय विचारक, पारम्परिक जनजातियों के ज्ञान की रक्षा की पक्षधर और भूमण्डलीकरण की विरोधी सुश्री वन्दना शिव की एक बात याद आयी. वन्दना मेरी मित्र डा. मीरा शिव की बहन हैं. कुछ वर्ष पहले वह इटली के फ्लोरैंस शहर में एक समारोह में आमन्त्रित थीं. मीरा ने उनके हाथ मेरे लिए कुछ सामान भेजा था, जिसके लिए मैं वन्दना से मिलने फ्लोरैंस गया था और उनका भाषण सुनने का मौका मिला. अपने भाषण में उन्होंने बात की थी, नयी तकनीकों से बीजों के डीएनए (DNA) को बदल कर नयी तरह की वनस्पतियों को बनाने के प्रयोगों से प्राकृति के संरक्षण की. उन्होंने कहा कि भारत में हिन्दू धर्म में तैंतीस करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, और हर देवी देवता के साथ किसी न किसी पशु या पक्षी या वनस्पति का नाम भी जुड़ा होता है, जिनकी वजह से धर्म में विश्वास रखने वाले उन सब की रक्षा करते हैं. इस तरह से यह पौराणिक मिथक, मानव व प्राकृति के साथ साथ सामन्जस्य से रहने का संदेश देते हैं.

यानि, प्राचीन काल में जब विज्ञान नहीं था, किताबें नहीं थीं, तब मिथकों के द्वारा मानव जीवन के अनुभवों से अर्जित ज्ञान को याद रखा जाता था. इस तरह से देवी देवताओं की कहानियाँ एक माध्यम बन गयीं जिनसे मानव और प्राकृति में सामन्जस्य की आवश्यकता को नैतिक रूप दिया गया.

कुछ इसी तरह की बात एक बार मिस्र में एक मित्र ने मुसलमानों द्वारा सूअर के माँस को अपवित्र मानने के बारे में कही थी. वह कहते थे कि मध्य-पूर्व के देशों में सूअरों में सिस्टोसरकोसिस का रोग होता था और सूअर का माँस खाने से वह मानव शरीर में, विषेशकर दिमाग के तंतुओं में फैल जाता था. इसलिए सूअर के माँस की वर्जना की बात, वहाँ रहने वाली मानव जाति की सुरक्षा से जुड़ी थी.

मिथक क्यों बने, यह समझना हमेशा आसान नहीं होता. बहुत सी सभ्यताओं में नमक का गिरना या बिखरना अशुभ माना गया है. शायद इस मिथक के पीछे, पुराने समय में नमक को पाने की कठिनाई थी क्योंकि यह केवल सागर तटवर्ती क्षेत्रों में मिलता था. पर बहुत सी सभ्यताओं में काली बिल्ली को क्यों अशुभ माना गया, इसका कारण क्या हो सकता है?

जब लिखाई नहीं थी, किताबें नहीं थीं, तब इतिहास की महत्वपूर्ण बातों को न भूलने के लिए भी मिथक काम आते थे. जैसे कि अमरीकी जनजातियों के मिथकों में पृथ्वी पर मानव जीवन कैसे बना इसकी कहानियाँ हैं. इन मिथकों में आकाश से या चाँद से धरती तक एक पुल का बनना और उसे पार करके धरती पर आने की बातें हैं. इन कहानियों में कुछ इतिहासकारों ने करीब दस हज़ार वर्ष पहले के हिमयुग में उत्तरी सागर के बर्फ से जमने और उसे पार कर के एशियाई मूल के लोगों के अमरीका महाद्वीप पहुँचने की यात्रा के संकेत पाये हैं.

मिथक सामाजिक विचारों को भी शक्ति देते हैं. चाहे समाज में पुरुष के मुकाबले में नारी का नीचा स्थान हो या विकलाँग व्यक्तियों को समाज से बाहर देखने के प्रवृति, इनको प्राचीन मिथकों का सहारा मिलता है, जिनकी जड़ें समाज में बहुत गहरी होती हैं और जिन्हें बदलना आसान नहीं होता. दिल्ली में विकलाँग व्यक्तियों के मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत मेरी मित्र डा. अनीता घई, रामायण में सूर्पनखा की कहानी का उदाहरण देती हैं कि सुन्दर सूर्पनखा स्वतंत्र हैं, उसकी यौनकिता भी स्वच्छंद है जोकि पितृसत्तावादी समाज में स्वीकार नहीं की जाती थी और इस अपराध के लिए उसकी नाक काट कर उसे विकलाँग बनाया जाता है, जिससे उसकी यौनकिता अस्वीकृत हो जाती है. इस तरह से मिथकों से जुड़े विचार, समाजिक रूढ़ीवाद का हिस्सा भी हो सकते हैं.

अपनी संस्कृति के मिथकों को जानना, हमें अपनी संस्कृति को गहराई से समझने का मौका देता है. भारतीय पारम्परिक मिथकों के बारे में डा. उषा पुरी विद्यावाचस्पति ने एक जानकारी से भरपूर किताब लिखी है, "भारतीय मिथकों में प्रतीकात्मकता" (सार्थक प्रकाशन, दिल्ली, 1997). उदाहरण के लिए इसमें वह पूजा में उपयोग किये जाने वाली वस्तुओं तथा रीतियों के बारे में बताती हैं कि "ऊँ", शंख और स्वस्तिक में सृष्टि के आरम्भ का नाद है, जलयुक्त कलश को जल, वायू तथा सूर्य का प्रतीक मानते हैं, तथा कलश की गर्दन में बँधा कलावा मंगलमय आयोजन में समाज को स्नेहसूत्र में बाँधने का द्योतक है. रूद्राक्ष, शिव के आँसू या पसीने से बना है इसलिए मनुष्य को आधि व्याधि से मुक्त करता है. हल्दी में रोग निवारण शक्ति हैं और स्वर्ण का प्रतीक है, चावल दीर्घायुदायी हैं, जबकि दीपक प्रकाश तथा ज्ञान का प्रतीक है.

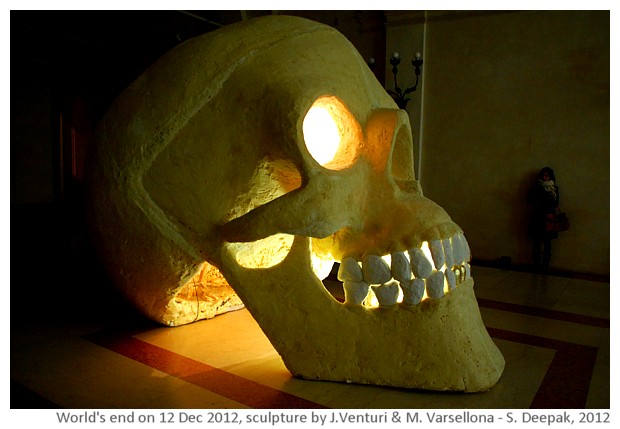

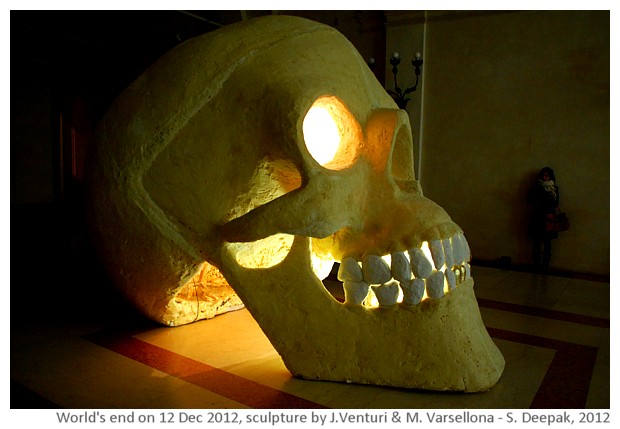

यह बात नहीं कि मिथक केवल प्राचीन ही होते थे और आजकल नये मिथक नहीं बनते. पिछले वर्ष अमरीकी माया सभ्यता के कैंलेण्डर की भविष्यवाणी बता कर "20.12.2012 को दुनिया का अंत होगा" की बात को बहुत से लोगों ने सच मान लिया था. यानि आज "मिथक" का अर्थ धर्म से जुड़ी बातों से हट कर, झूठ या काल्पनिक बातों की तरह से होने लगा है. लोग फेसबुक और टिव्टर जैसे सोशल मीडिया की सहायता से नये मिथक बनाते हैं जो विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हो कर एक देश या सभ्यता में सीमित नहीं रहते बल्कि सारी दुनिया में फ़ैलते हैं. इन नये मिथकों को "शहरी मिथक" भी कहते हैं जिनसे लोगों को डराते हैं. "अगर आप के पास इस तरह का ईमेल आये तो उसे नहीं खोलिये" या "अगर आप ने इस ईमेल को कम से कम दस लोगों को नहीं भेजा तो आप का विनष्ट होगा" या "इस ईमेल को दस लोगों को भेजेंगे तो लाटरी जीतेगें" जैसी बातें शहरी मिथक के दायरे में आती हैं. (नीचे की तस्वीर में "12 दिसम्बर को दुनिया का अंत होगा" के विषय पर बनी एक कलाकृति)

देखा आपने, एक गिलहरी की तस्वीर से शुरु हुआ विचार कहाँ तक पहुँच गया! मेरे विचार में प्राचीन मिथकों में छुपे प्राचीन ज्ञान को केवल अँधविश्वास कह कर भूल जाना या अस्वीकार करना गलती है. बहुत से मिथकों में सामाजिक बुराईयों के अँधविश्वास बने हैं, जो केवल मिथकों के शब्दिक अर्थ से जुड़े विचारों की कट्टरता का नतीजा हैं. पर जैसे वन्दना शिव के दिये उदाहरण से स्पष्ट होता है, इनमें छिपे सभी ज्ञान अवैज्ञानिक नहीं है. चाहे हम मिथकों में छुपे ज्ञान को संजोने की सोचे या उनसे जुड़ी गलत सामाजिक परम्पराओं को बदलने की बदलने की कोशिश करें, उनके महत्व को नहीं नकार सकते. आधुनिक मिथकों को गम्भीरता से नहीं लेना चाहिये, पर अपनी सोच समझ से उनके सच और झूठ को परखना चाहिये.

***

फ़िर सोचा कि मानव ने क्यों इस तरह के मिथक रचे? मिथकों का जीवन में क्या लाभ है?

केवल भारत में नहीं, हर देश, हर संस्कति ने पूर्वेतिहासिक काल में अपने मिथक रचे, तो मानव समाज में अवश्य उनका कुछ महत्व और उपयोग होता था, जिसकी वजह से सभी सभ्यताओं में मिथक रचे गये. अक्सर सभ्यताओं से जुड़े मिथक, उन सभ्यताओं के प्रचलित धर्मों से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी में धार्मिक कथाओं को माइथोलोजी (mythology) कहते हैं, यानि "मिथकों की कहानियाँ".

यह सोच रहा था तो जानी मानी भारतीय विचारक, पारम्परिक जनजातियों के ज्ञान की रक्षा की पक्षधर और भूमण्डलीकरण की विरोधी सुश्री वन्दना शिव की एक बात याद आयी. वन्दना मेरी मित्र डा. मीरा शिव की बहन हैं. कुछ वर्ष पहले वह इटली के फ्लोरैंस शहर में एक समारोह में आमन्त्रित थीं. मीरा ने उनके हाथ मेरे लिए कुछ सामान भेजा था, जिसके लिए मैं वन्दना से मिलने फ्लोरैंस गया था और उनका भाषण सुनने का मौका मिला. अपने भाषण में उन्होंने बात की थी, नयी तकनीकों से बीजों के डीएनए (DNA) को बदल कर नयी तरह की वनस्पतियों को बनाने के प्रयोगों से प्राकृति के संरक्षण की. उन्होंने कहा कि भारत में हिन्दू धर्म में तैंतीस करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, और हर देवी देवता के साथ किसी न किसी पशु या पक्षी या वनस्पति का नाम भी जुड़ा होता है, जिनकी वजह से धर्म में विश्वास रखने वाले उन सब की रक्षा करते हैं. इस तरह से यह पौराणिक मिथक, मानव व प्राकृति के साथ साथ सामन्जस्य से रहने का संदेश देते हैं.

यानि, प्राचीन काल में जब विज्ञान नहीं था, किताबें नहीं थीं, तब मिथकों के द्वारा मानव जीवन के अनुभवों से अर्जित ज्ञान को याद रखा जाता था. इस तरह से देवी देवताओं की कहानियाँ एक माध्यम बन गयीं जिनसे मानव और प्राकृति में सामन्जस्य की आवश्यकता को नैतिक रूप दिया गया.

कुछ इसी तरह की बात एक बार मिस्र में एक मित्र ने मुसलमानों द्वारा सूअर के माँस को अपवित्र मानने के बारे में कही थी. वह कहते थे कि मध्य-पूर्व के देशों में सूअरों में सिस्टोसरकोसिस का रोग होता था और सूअर का माँस खाने से वह मानव शरीर में, विषेशकर दिमाग के तंतुओं में फैल जाता था. इसलिए सूअर के माँस की वर्जना की बात, वहाँ रहने वाली मानव जाति की सुरक्षा से जुड़ी थी.

मिथक क्यों बने, यह समझना हमेशा आसान नहीं होता. बहुत सी सभ्यताओं में नमक का गिरना या बिखरना अशुभ माना गया है. शायद इस मिथक के पीछे, पुराने समय में नमक को पाने की कठिनाई थी क्योंकि यह केवल सागर तटवर्ती क्षेत्रों में मिलता था. पर बहुत सी सभ्यताओं में काली बिल्ली को क्यों अशुभ माना गया, इसका कारण क्या हो सकता है?

जब लिखाई नहीं थी, किताबें नहीं थीं, तब इतिहास की महत्वपूर्ण बातों को न भूलने के लिए भी मिथक काम आते थे. जैसे कि अमरीकी जनजातियों के मिथकों में पृथ्वी पर मानव जीवन कैसे बना इसकी कहानियाँ हैं. इन मिथकों में आकाश से या चाँद से धरती तक एक पुल का बनना और उसे पार करके धरती पर आने की बातें हैं. इन कहानियों में कुछ इतिहासकारों ने करीब दस हज़ार वर्ष पहले के हिमयुग में उत्तरी सागर के बर्फ से जमने और उसे पार कर के एशियाई मूल के लोगों के अमरीका महाद्वीप पहुँचने की यात्रा के संकेत पाये हैं.

मिथक सामाजिक विचारों को भी शक्ति देते हैं. चाहे समाज में पुरुष के मुकाबले में नारी का नीचा स्थान हो या विकलाँग व्यक्तियों को समाज से बाहर देखने के प्रवृति, इनको प्राचीन मिथकों का सहारा मिलता है, जिनकी जड़ें समाज में बहुत गहरी होती हैं और जिन्हें बदलना आसान नहीं होता. दिल्ली में विकलाँग व्यक्तियों के मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत मेरी मित्र डा. अनीता घई, रामायण में सूर्पनखा की कहानी का उदाहरण देती हैं कि सुन्दर सूर्पनखा स्वतंत्र हैं, उसकी यौनकिता भी स्वच्छंद है जोकि पितृसत्तावादी समाज में स्वीकार नहीं की जाती थी और इस अपराध के लिए उसकी नाक काट कर उसे विकलाँग बनाया जाता है, जिससे उसकी यौनकिता अस्वीकृत हो जाती है. इस तरह से मिथकों से जुड़े विचार, समाजिक रूढ़ीवाद का हिस्सा भी हो सकते हैं.

अपनी संस्कृति के मिथकों को जानना, हमें अपनी संस्कृति को गहराई से समझने का मौका देता है. भारतीय पारम्परिक मिथकों के बारे में डा. उषा पुरी विद्यावाचस्पति ने एक जानकारी से भरपूर किताब लिखी है, "भारतीय मिथकों में प्रतीकात्मकता" (सार्थक प्रकाशन, दिल्ली, 1997). उदाहरण के लिए इसमें वह पूजा में उपयोग किये जाने वाली वस्तुओं तथा रीतियों के बारे में बताती हैं कि "ऊँ", शंख और स्वस्तिक में सृष्टि के आरम्भ का नाद है, जलयुक्त कलश को जल, वायू तथा सूर्य का प्रतीक मानते हैं, तथा कलश की गर्दन में बँधा कलावा मंगलमय आयोजन में समाज को स्नेहसूत्र में बाँधने का द्योतक है. रूद्राक्ष, शिव के आँसू या पसीने से बना है इसलिए मनुष्य को आधि व्याधि से मुक्त करता है. हल्दी में रोग निवारण शक्ति हैं और स्वर्ण का प्रतीक है, चावल दीर्घायुदायी हैं, जबकि दीपक प्रकाश तथा ज्ञान का प्रतीक है.

यह बात नहीं कि मिथक केवल प्राचीन ही होते थे और आजकल नये मिथक नहीं बनते. पिछले वर्ष अमरीकी माया सभ्यता के कैंलेण्डर की भविष्यवाणी बता कर "20.12.2012 को दुनिया का अंत होगा" की बात को बहुत से लोगों ने सच मान लिया था. यानि आज "मिथक" का अर्थ धर्म से जुड़ी बातों से हट कर, झूठ या काल्पनिक बातों की तरह से होने लगा है. लोग फेसबुक और टिव्टर जैसे सोशल मीडिया की सहायता से नये मिथक बनाते हैं जो विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हो कर एक देश या सभ्यता में सीमित नहीं रहते बल्कि सारी दुनिया में फ़ैलते हैं. इन नये मिथकों को "शहरी मिथक" भी कहते हैं जिनसे लोगों को डराते हैं. "अगर आप के पास इस तरह का ईमेल आये तो उसे नहीं खोलिये" या "अगर आप ने इस ईमेल को कम से कम दस लोगों को नहीं भेजा तो आप का विनष्ट होगा" या "इस ईमेल को दस लोगों को भेजेंगे तो लाटरी जीतेगें" जैसी बातें शहरी मिथक के दायरे में आती हैं. (नीचे की तस्वीर में "12 दिसम्बर को दुनिया का अंत होगा" के विषय पर बनी एक कलाकृति)

देखा आपने, एक गिलहरी की तस्वीर से शुरु हुआ विचार कहाँ तक पहुँच गया! मेरे विचार में प्राचीन मिथकों में छुपे प्राचीन ज्ञान को केवल अँधविश्वास कह कर भूल जाना या अस्वीकार करना गलती है. बहुत से मिथकों में सामाजिक बुराईयों के अँधविश्वास बने हैं, जो केवल मिथकों के शब्दिक अर्थ से जुड़े विचारों की कट्टरता का नतीजा हैं. पर जैसे वन्दना शिव के दिये उदाहरण से स्पष्ट होता है, इनमें छिपे सभी ज्ञान अवैज्ञानिक नहीं है. चाहे हम मिथकों में छुपे ज्ञान को संजोने की सोचे या उनसे जुड़ी गलत सामाजिक परम्पराओं को बदलने की बदलने की कोशिश करें, उनके महत्व को नहीं नकार सकते. आधुनिक मिथकों को गम्भीरता से नहीं लेना चाहिये, पर अपनी सोच समझ से उनके सच और झूठ को परखना चाहिये.

***

.JPG)

23 टिप्पणियां:

मिथकों में गहराई है, काश कोई समझने का कष्ट तो करे।

सही कहा आपने "प्राचीन मिथकों में छुपे प्राचीन ज्ञान को केवल अँधविश्वास कह कर भूल जाना या अस्वीकार करना गलती है."

मिथक जीवन में सदाचारों और नैतिक मूल्यों को सहज ढालने के लिए बने होते है। विवेकी जन मिथक में प्रेषित सार को ग्रहण करते है तो वितंडा वादी उन कताओं का उपरी पोस्ट-मार्टम करते है। यदि दूध के उद्देश्य से भैस का कहीं वर्णन हो और भैस की पूंछ को सांप समान वर्णित किया हो तो, मूढ लोग सार युक्त दूध के उपदेश को नहीं लेंगे और लगेंगे कुतर्क करने कि भैस की पूंछ भी कभी सांप हो सकती है :)

बहुत सुन्दर प्रस्तुति...!

आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी इस प्रविष्टि की चर्चा कल मंगलवार (28-05-2013) के "मिथकों में जीवन" चर्चा मंच अंक-1258 पर भी होगी!

सादर...!

डॉ.रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक'

मिथकों कि खोज हो तब तक उसको उसी रूप में स्वीकार कर प्राकृति,स्वास्थ एवं संस्कारों को संरक्षित करने में प्रयोग करना चाहिए.

गिलहरी के बहाने मिथकों के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी पढने को मिली ...प्रस्तुति हेतु धन्यवाद ..

धन्यवाद प्रवीण

धन्यवाद सज्ञ. पारम्परिक ज्ञान को क्रिटक्ल या आलोचनात्मक दृष्टि से देखना गलत नहीं है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति के विचारों के प्रभाव में आ कर बिना समझे अँधविश्वास कहना भी अतिश्योक्ति होगी

धन्यवाद रूपचन्द्र जी :)

खुले दिमाग से मिथकों की परख हो तो कोई गलत बात नहीं, बस उन्हें पुराना कह कर नकारना ठीक नहीं.

धन्यवाद राकेश :)

जीवन को जानने समझाने और जीने के लिए कुछ मिथक तो अनिवार्यतः होते ही है

मिथकों के बारे में इतनी गहराई से कभी सोचा नहीं..

आपने बिलकुल सही कहा कि प्राचीन मिथकों में छुपे प्राचीन ज्ञान को केवल अँधविश्वास कह कर भूल जाना या अस्वीकार करना गलती है......

बिल्कुल राजेश जी. जीवन को समझने के विभिन्न माध्यम हैं, जिनमें से कुछ बातों को समझने के लिए मिथक भी एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं. धन्यवाद

छोटा सा जीवन और उसके कितने सारे पहलू. मिथक भी जीवन का एक पहलू हैं, ऊपर से सरल, गहराई में देखो तो जटिल. धन्यवाद प्रशांत

जरूरत बस समय निकाल के तार्किक अध्यन की है .. या पढ़ने की है जो आज बहुत कम होता है ... और क्योंकि आलोचना आसान है ... उसे सब कर जाते हैं जाने अनजाने ...

दिगम्बर जी, आप की बात से कौन सहमत नहीं होगा, पर कितने अमल करेंगे, यह देखना पड़ेगा! धन्यवाद

यानि, प्राचीन काल में जब विज्ञान नहीं था, किताबें नहीं थीं, तब मिथकों के द्वारा मानव जीवन के अनुभवों से अर्जित ज्ञान को याद रखा जाता था. इस तरह से देवी देवताओं की कहानियाँ एक माध्यम बन गयीं जिनसे मानव और प्राकृति में सामन्जस्य की आवश्यकता को नैतिक रूप दिया गया.

प्राचीन काल में विज्ञान अति विकसित था हम आज उसके अंश में भी नहीं हमारी स्मरण क्षमता और उत्तम शिष्यता समाप्त हो गई

हमारी अयोग्यता के कारन संरक्षण के अभाव में संकलन ज्ञान का?

रमाकाँत जी, अब आईपेड हो और गूगलदेव हों तो कुछ भी स्मरण करने की आवश्यकता कहाँ? :)

गहराई से सोचें तो चीजें समझ में जरूर आएंगी....

सोचना ही महत्वपूर्न बात है, आँखें मूँद कर सब स्वीकार करने में खतरा है! धन्यवाद वीना जी

सही कहा, सुनिल जी,

निष्पक्ष समीक्षा दृष्टि से आलोचनात्मक चिंतन गलत नहीं है. लेकिन चिंतन अंधता से जडतापूर्वक अँधविश्वास कहना मूढता का सूचक है.

:)))

मिथक, निरंतरता व जीवंतता बनाए रखते हैं

हाँ क्योंकि प्राचीन मिथकों में बीता अनलिखा इतिहास जो छुपा होता है.

धन्यवाद पाबला जी :)

एक टिप्पणी भेजें