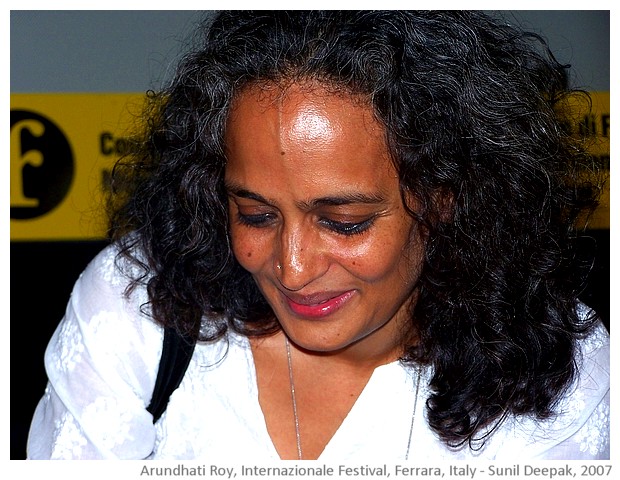

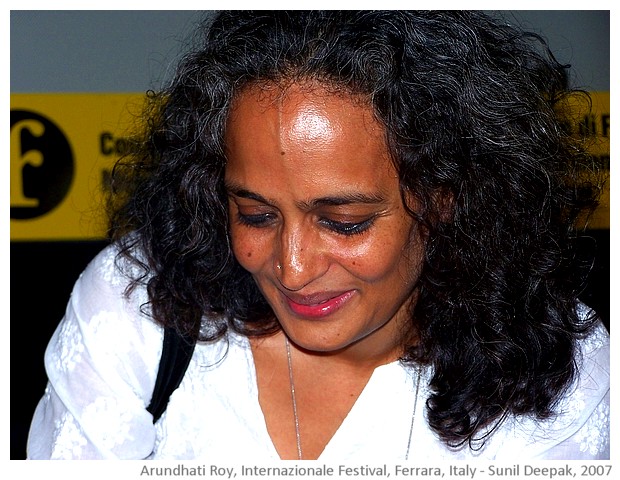

6 अक्टूबर को उत्तरी इटली के फैरारा शहर में भारतीय लेखिका सुश्री अरुंधती राय ने साहित्य और पत्रकारिता विषय पर हो रही बहस में "उपन्यासकार के साहित्यिक लेखन और असाहित्यक लेखन के बीच में कौन सी जगह होती है?" प्रश्न के उत्तर में कुछ बोला था जो यहाँ प्रस्तुत है. मैंने उनके भाषण को अपने आईपोड पर रिकार्ड किया था पर कुछ जगहों पर यह रिकर्डिंग साफ़ नहीं है और वैसे भी मैंने अनुवाद में उनकी कही बात का अर्थ पकड़ने की कोशिश की है बजाय कि हर शब्द का बिल्कुल वही अनुवाद करूँ.

"साहित्य और गैरसाहित्य के बीच में क्या जगह होती है, मुझे यह नहीं मालूम पर इतना अवश्य कहूँगी कि चाहे मेरा साहित्य हो या दूसरा लेखन, दोनों ही पहले से कोई सोच समझ कर प्लेन बना कर नहीं होते.

जिस समय मैंने 1997 में "गोड आफ स्माल थिंगस" लिखी और फ़िर उसे बुक्कर पुरस्कार मिला, वह समय भारत में विषेश था. पहली बार भारत में राष्ट्रवादी, हिंदू कट्टरपंथी सरकार थी, 1998 में अणुबम्ब विस्फोटन किया गया ... उस समय मैं भारतीय मध्यम वर्ग की चहेती थी, सब कहते थे कि मैंने भारत का गौरव बढ़ाया है. मुझे लगा मेरी प्रसिद्धी ही वह मौका है जो मुझे एक मंच दे सकती है जहाँ से मैं इस सब के विरोध में आवाज उठा सकती हूँ. इस तरह मैंने अपना "कल्पना का अंत" नाम का लेख लिखा. मुझे लगता था कि हमारा संसार भयानक घटनाओं से भरता जा रहा था. उच्च न्यायालय में नर्मदा बाँध के बारे में निर्णय दिया, मैंने उस संदर्भ में बहुत यात्राएँ की और स्थिति को देखा, जाना कि कितने बड़े स्तर पर लोगों के जीवन बिखरने वाले थे. मुझे लगा कि इस कहानी को एक लेखक का इंतजार है. बहुत लोग रिपोर्ट लिख रहे थे, तथ्य गिनाते थे, कहाँ क्या होगा बताते थे पर उनका बात कहने का तरीका कुछ यूँ था कि उसे आम व्यक्ति के लिए समझना कठिन था और मुझे लगा कि इस बात को उस भाषा में कहना जिसे लोग आसानी से समझ सकें, यह जरुरी है.

इस तरह एक बात से दूसरी बात जुड़ती गयी जिन पर मैं लिखती रही. भूमण्डलीकरण, बड़ी बहुदेशी कम्पनियों का बाज़ार में आगमन जैसी बातें दिखने लगीं जिनसे मुझे लगा कि भारत में हिंसा का स्तर उस जगह पहुँच सकता था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था और मैं सोचती हूँ कि लेखक, कलाकार, फिल्म बनाने वाले, हम सब को इसमें कुछ काम करना है ताकि लोग समझ सकें कि क्या हो रहा है. जब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई थी तब लोगों को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं थी, लोगों को मालूम था कि राज करने वाला अँग्रेज ही हमारा दुश्मन था और उसके खिलाफ लड़ना था. पर आज की लड़ाई में दुश्मन कहाँ छुपा है यह समझना आसान नहीं. छाया से कैसे लड़ सकते हैं हम?

इस तरह मेरा गैरसाहित्यिक लेखन शुरु हुआ.

बड़ी कम्पनियों का बाजार में घुसना और हर काम को अपने कब्जे में लेना, इसके बारे में तो जानते ही हैं. मीडिया, अखबार, टेलीविजन, पत्रिकाएँ आदि इस तरह बड़े कोर्पोरेट जगत के हाथ में हैं यह सबको मालूम है पर लोग नहीं जानते कि उपन्यास और साहित्य का भी वही हाल हो रहा है. बड़ी किताब बेचने वाली स्टोर चेन हैं जो फैसला करती हैं कि किस तरह का लेखन बिकेगा और वह छापने वाली कम्पनियों को कहती हैं कि उन्हें कौन सी किताबें चाहियें, उनके कवर किस तरह के होने चाहिये, वगैरा.

यहाँ जैसी सभा में आती हूँ तो मुझे लगता है सब लोग मुझसे आशा करते हैं कि मैं यह बताऊँगी कि भारत कि कितनी दुर्दशा है. यह सच है कि भारत में बहुत लोगों की दुर्दशा है पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भारत में मीडिया के बारे में हमारा इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ जैसा कि यहाँ के (इटली के) प्रधानमंत्री के हाथ में सभी मीडिया, किताब के दुकाने आदि सब कुछ था.

अगर मुझे जेल में डालते हैं तो मुझे मालूम होता है कि किसी ने मेरे शरीर को उठा कर जेल में बंद कर दिया, पर कुछ मानसिक जेलें भी होती हैं जिनका हमें मालूम नहीं चलता कि हम कैद है. जिसे आप स्वतंत्र जीवन कहते हें वह कितना स्वतंत्र है? कौन से कपड़े पहनेगें इस साल, कौन से रंग पहनेगे, यह सब भी कोई छह महीने पहले निर्णय कर लेता है और दुकानों में आप को केवल वही कपड़े, वही रंग मिलते हैं.

मैं दो बातें और कहना चाहती हूँ, पहली बात भाषा के बारे में, और दूसरी बात जानकारी के बारे में.

भाषा के बारे में मैं आप को एक आपबीती बात सुनाती हूँ. "गोड आफ स्माल थिंगस" के बाद लंदन में बीबीसी (BBC) पर मेरा साक्षात्कार होना था. उस कार्यक्रम में मेरे साथ दो अँग्रेज इतिहासकार भी थे. तब मुझे पश्चिमी देशों का विषेश अनुभव नहीं था, उनके अंग्रेजी बोलने के तरीके को ठीक से नहीं समझती थी, और चुपचाप उनकी बात सुन रही थी जो कि ब्रिटिश राज के गौरव के बारे में थी. मुझे लगा जैसे कि मैं मँगल ग्रह से आयी हूँ, और यह लोग कह रहें हैं कि अँग्रेजी सभ्यता ही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है क्योंकि उसने दुनिया को शेक्सपियर और जाने क्या क्या दिया. विश्वास नहीं हो रहा था कि वे लोग अंग्रेजी साम्राज्यवाद का गुणगान कर रहे थे. फ़िर उनमें से एक मुझसे बोला कि आप को अँग्रेजी में लिखी किताब पर बुक्कर पुरस्कार मिलना भी इस बात का सबूत है कि अँग्रेजी राज का कितना अच्छा प्रभाव पड़ा. मैंने कहा कि देखिये यह तो वैसी ही बात हुई कि बलात्कार से जन्मी संतानों को कहा जाये कि तुम अपने पिता की वहशियत का गौरव हो.

मैं जहाँ बड़ी हुई वहाँ मलयालम बोलते थे पर मुझे मेरी माँ ने जबरदस्ती अँग्रेजी में बोलने को मजबूर किया. अगर कभी पकड़ लेती कि मैं मलयालम में बोल रही हूँ तो हजार बार लिखना पड़ता "मैं अँग्रेजी में बोलूँगी, मैं अँग्रेजी में बोलूँगी..". वह कहती कि यही वह भाषा है जो कि तुम्हें जीवन में वहाँ ले जायेगी जहाँ तुम जाना चाहती हो.

तो मैंने उस अँग्रेजी इतिहासकार से कहा, "देखो, मेरी त्रासदी यह नहीं कि मैं अँग्रेजी से नफरत करती हूँ, मुझे प्यार है, पर मैं इस भाषा में तुम्हारे विरुद्ध बोलूँगी, जब भी मौका मिलेगा, तुम्हारे खिलाफ बात करूँगी." तो वह व्यक्ति रुँआसा सा हो गया, कहने लगा कि वह तो मेरी तारीफ कर रहा था. मैंने कहा यही तो दिक्कत है, तुमने सारी सभ्यता को रौंद दिया और उसकी चीख भी नहीं सुनी, उसके टूटने की आवाज नहीं सुनी.

भारत में हमारी 18 भाषाएँ और 3000 से अधिक बोलियाँ हैं. मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसके पिता बँगाली हैं और माँ दक्षिण भारत की, पूर्वी मलयालम भाषा वाले हिस्से की. मैं असम में पैदा हुई और असमिया भी बोलती हूँ, मेरी शिक्षा तमिलनाडू में हुई और तमिल भी बोलती हूँ, पहले पति गोवा से थे तो कुछ कोंकणी भी सीखी, अब पंजाबी भी..तो कौन सी है मेरी भाषा? अगर बात साम्राज्यवादी भाषा की है तो क्या हिंदी भी सवर्णों की भाषा नहीं है? हिंदी भी तो आर्यों की भाषा बन कर आयी जिसने भारत की मूल निवासियों को दबा दिया. इसलिए मैं समझती हूँ कि बात यह नहीं कि कौन सी भाषा में कहते हैं, बात है कि क्या कहते हैं. अगर दमन और साम्राज्यों को देखने लगें तो इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ेगा पर इसका उत्तर नहीं मिलेगा.

अंत में एक बात ज्ञान और जानकारी के बारे में भी कहना चाहती हूँ. आज जानकारी ही सम्पति है, जानकारी बढ़ाना ही सम्पत्ती बढ़ाना है और वर्ल्ड बैंक जानकारी का ही सौदा सबसे अधिक करता है और इसी जानकारी से लोगों का दमन करता है. कुछ वर्ष पहले मैंने विरोध के भूमण्डलीकरण की बात की थी, मुझे लगता था कि जानकारी देना, सारी बात को अधिक जानकारी से भर कर कहना आवश्यक है, इसलिए अपने लेखन को तथ्यों, अंको और विचारों से भर देती थी ताकि हर प्रश्न का उत्तर दे सकूँ.. पर इस बीच मैंने बहुत से लोगों को जाना है और समझा है कि यह अधिक जानकारी बोझ भी बन जाती है, लोगों को कुछ भी करने से रोकती है, हम जानकारी ही जोड़ते रह जाते हैं. पर लोगों के विरोध का दूसरा तरीका भी है. वह कहते हैं "हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना, बस एक बात है कि यह मेरी जगह है और मैं तुम्हें यहाँ घुसने नहीं दूँगी चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाये". उन्हें बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में नहीं जाना, उन्हें बड़े भाषण, तथ्य, विचार नहीं चाहिये. इस तरह के लोगों ने भी अपने संघर्ष जीते हैं.

मैं यह नहीं कहती कि सब जानकारी बुरी है या कि हम पहले कि तरह अपने कटे कटे, अलग थलग संघर्षों में लौट जायें, पर यह कहना चाहती हूँ कि अधिक जानकारी को जोड़ना, केवल यही तरीका नहीं है संघर्ष का, और भी तरीके हैं. यह जानकारी जोड़ने वाले बड़े एनजीओ (NGO), सोशल फोरम (social forum) आदि उसी जानकारी के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जिससे दमन हो रहा है तो हमें अपने संघर्ष का दूसरा तरीका खोजना है.

मैं उपन्यासकार लेखक थी और दूसरे गैरसाहित्यक वाले लेखन में आ गयी, हालाँकि मेरे कई आलोचक कहते हैं कि मेरे लेख भी कहानियाँ ही हैं, पर वह दूसरी बात है, पर मैं सोचती हूँ किसी बात के बारे में लिखने का यह अर्थ नहीं कि हम उस बारे में सब जानकारी भर कर ही लिखें, वह भी एक तरह की कैद ही होगी, और विरोध के दूसरे तरीके भी हैं. धन्यवाद."

मैं अरुँधती की इस बात को मानता हूँ भारत में हम विभिन्न भाषाओं में बटे हैं, किस भाषा को अपनी कहें, कभी कभी यह दिक्कत आती है और क्या बात करते हैं यह भी महत्वपूर्ण हैं, पर अँग्रेजी और अन्य भारतीय बातों की बहस में एक ओर बात भी जिसके बारे में अरुंधती ने नहीं कहा और वह है अँग्रेजी बालने वाले वर्ग की बाकी सब भाषाओं के मुकाबले में ताकत और ऊँचाई.